夕暮れから樽酒。|東京・湯島「岩手屋」(後編)

かつての花街、湯島の「岩手屋」に来たら、樽酒だ。魅力的な岩手の酒肴も、季節の魚の焼き物なんかにも引かれる。でも、店になじんで杯を重ねていくごとに、酒やつまみだけがこの店のごちそうじゃないってことに気づくのだ。

琴線にふれるつまみの数々。

つまみは何にするか?

そうさねえ。たとえば酢締めのサバとか、あるいは、焼きたらこ。うるめ鰯なんかもいい。

樽酒をひと口含んでこんなつまみを噛みしめたら、ああ、うめえなあ、とひと言漏れてしまって当然というものだ。

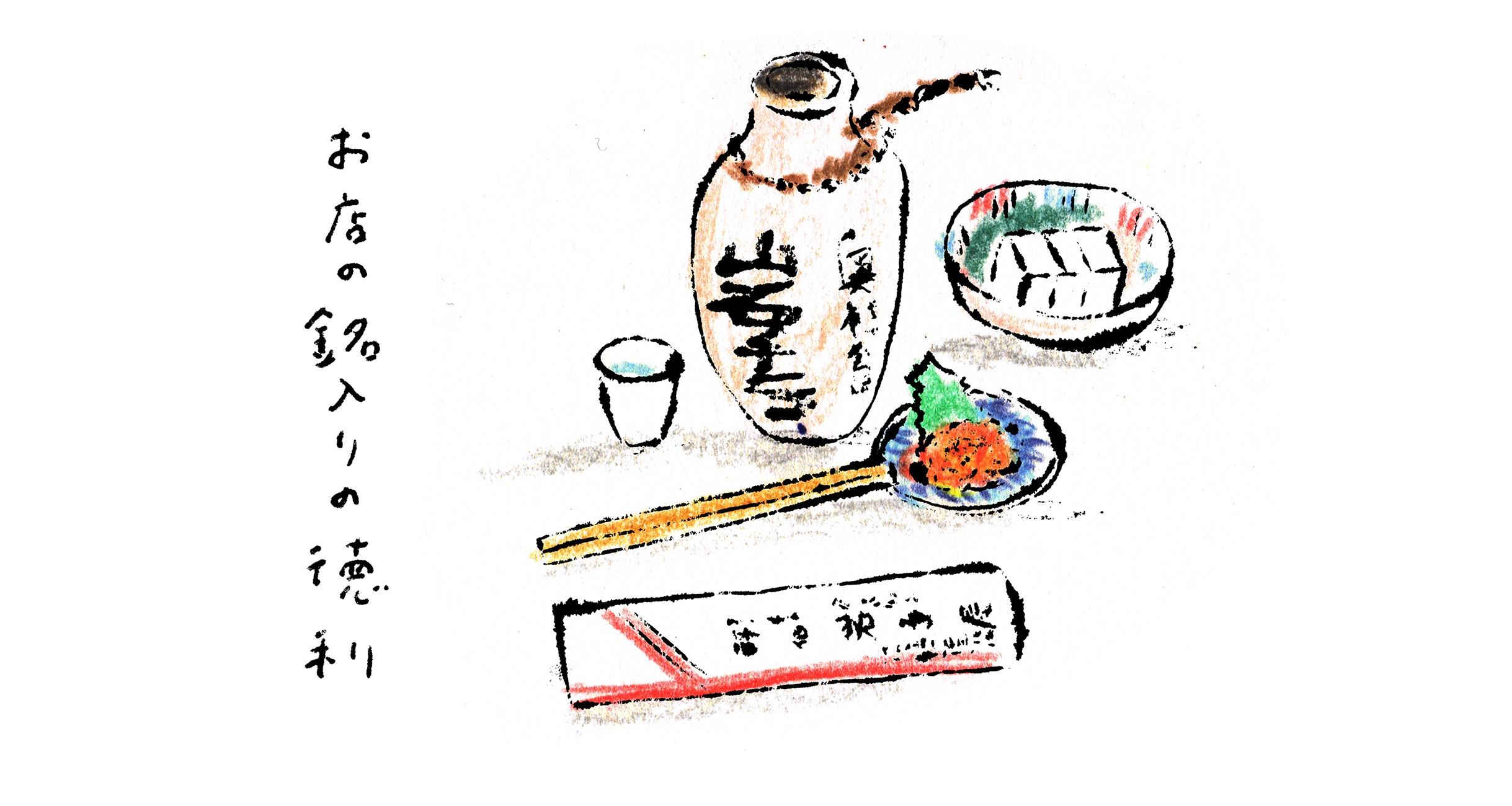

とまあ、知ったかぶりをしているが、実は、「岩手屋」にひとりで来てみると、私より年齢が上のお客さんの姿をお見かけする。私が50代の半ばだから、その私から見て、ああ、先輩だなと思う人たちのことである。

昼から通し営業で飲ませる、というタイプの店ではない。大勢でがやがやと押しかける店にも見えない。同じ東京とはいえ西の郊外で生まれ育った私には、湯島界隈の空気も、いまひとつわかっていないから、どう説明すべきか迷うのだけれども、ここでお見かけする先輩たちはスマートなのだ。

肩の力が抜けていて、気取らず、ましてや威張らない。笑顔がいい。他愛ないエピソードをさりげなく聞かせてくれる。洒脱というのは、こういう人たちのための言葉なのか。そんなことも、何度か訪れる中で思ってきたことだ。

柱時計は、毎時の変わり目に、その数だけ鳴り、30分のときに1回、ボーンと鳴る。

ただぼんやりと店内を見まわし、手元の皿を見つめ、燗酒をゆっくりと飲み、次は煮物にするか、合鴨のつくねなんかもいいな、などと考えるうちに酒を追加する。

柱時計がボーンと鳴って、酒のペースもわかる。誰に話しかける必要もないし、仮に人と一緒に出かけたとして、会話に気を使うくらいなら、この場にいる間、黙って周りを眺め、店に行きかう声を耳に入るがままにしておくのも、楽しい。

店にはBGMがない。カウンターの客が注文するその声が、自分の杯に酒を注ぎながら、耳に飛び込んでくる。

ああ、バクライかあ、いいなあ。

お新香かバクライか、さてどうしよう?などと思いながら飲むのが、楽しい。

やっぱり飲むべきは樽酒だ。

「酔仙」をもう1杯、いこうじゃないか。樽酒は常温でよく、燗で、いい。震災の3か月後と、2年後に、私は仕事でこの蔵元を訪ねたけれど、当初は、蔵の歴史も酒の変遷も、なにも知らなかった。今も実はうろ覚えで、なんとも頼りない。

けれども「酔仙」という銘柄は記憶にしっかりと焼き付いている。

陸前高田の光景と一緒に焼き付いている。そして、この銘柄を東京の湯島でいつも楽しませてくれる酒場の名前もまた、私の頭に刻まれたのだ。

湯島は、下町である。日本橋、神田、上野、浅草という、隅田川の都心側の、下町である。東京の、まさに真ん中。

ところが、ギラギラしてないし、人を煽らない。どこか、おっとりしていると言っていいくらいに、落ち着いている。

こういう酒場でほんの1時間――。

その空気を吸ったら、それでいいのかもしれない。そんな経験を2度、3度と積んだら、少しは酒場が見えてくる。酒場歴、50年、60年と思しきベテランの横顔を、頭のなかでスケッチできたら、御の字というものだ。

そして、ここからが、酒場巡りのお楽しみの、第一歩なのだと思う。

東京・湯島「岩手屋」 了

店舗情報

店舗情報

- 岩手屋

-

- 【住所】東京都文京区湯島3‐38‐8

- 【電話番号】03‐3836‐9588

- 【営業時間】16:00~21:30(L.O.)、土曜は~21:00(L.O.)

- 【定休日】日曜、祝日

- 【アクセス】東京メトロ「湯島駅」より2分

文:大竹聡 イラスト:信濃八太郎