私と真澄の馴れ初め。

-

- 連載 : 「真澄」とロング・グッドバイ。

上野からほど近い場所にある「真澄」。一度、この店の暖簾をくぐると、ひと目惚れする酒飲みは少なくない。文筆を生業とする木村衣有子さんも、そう。惚れちゃった。ちょくちょく顔を出すようになった。あぁ、それなのに。2019年が始まってちょっと経った頃、思いもしなかった報せを目にして、動揺した。

「真澄」を知った、その日から。

「真澄」の休業日は土・日・祝。「真澄」に行く日は、いつも平日だから、心は平らか。仕事帰りの人たちが肩を並べて、店は賑やか。

この居酒屋は、アーケード商店街と直角に交わる横町にある。佐竹商店街といって、東京でいちばん最初にできた商店街だと言われているそのすぐ脇。それと比べると「真澄」には流石にそこまで年季は入っていないが、古いには違いない。飴色に染まった柱の色などを見ればわかる。

はじめて「真澄」に来た日に注文したのは、メンチカツとはんぺんのバター焼きだった。前者は空腹だったからで、後者は、東京の東の、古くからある居酒屋で幾度か見かけていたメニューのはずだったから。それらの盛り付けには、少し昔の洋食店の風情があった。お皿の上に、レタスや千切りにした人参などの生野菜、茹で玉子の輪切りが一緒に盛り付けられているところが。

去年、2018年の5月、ゴールデンウィークの余韻も消えた頃だった。19時に待ち合わせていて、私のほうが少し早く着いた。先に扉を開けて中に入る。L字型のカウンターは満席で、小上がりに通された。相席だった。靴を脱ぎ、すでに飲みはじめている隣の見知らぬふたり組に小さく会釈して、座布団の上に陣取る。瓶ビールを注文して待っていた。はじめての店でひとりでいてもくつろげるのは、あんまりないことだなと思ったのを憶えている。

それから、月に一度は来ていた。

通う理由としては、正直、近所だから、というのもあった。私は昨春に引越しをし、5年半ぶりに台東区に戻ってきたばかりだった。新居から歩いて来られる場所に「真澄」はあった。台東区は23区内で最も面積の小さい区とはいえ、足が遠のいていた間に変化したところも多く、よく見知っているような、まったく知らないような、まだら模様の街を歩いているような感覚を覚えた。そして、「真澄」近辺は、以前はノーマークだった。

「真澄」で飲んでいる人たちはみんな、じめじめしておらず、明るく、くつろいでいるように見えた。その中に自分も混ざっていたいなと思える。茶の間よりももっと広く、開かれている場所に。たとえるならば、温泉に入りたい、というのに近いかもしれない。

遠方からわざわざここを目指してやってきたというよりも、仕事帰りに立ち寄っているという体のお客が多いように見えた。きっと、「『真澄』“で”いいよね」などと言い合いながらやってきて、だんだん「『真澄』“が”いいよね」と、この店への愛着を深めていくのだろう。

カウンターの内側で立ち働いているのは、マスター、ママと、常連と思しきおじさんたちに呼ばれている、年の頃は私の親と同じくらいかと思われるふたり、私とそう年は変わらないのではと思われるおにいさんひとりの3人。その3人の醸し出す、さっぱりした雰囲気が、とてもよかった。

10月になると、おでんが始まった。ひとつ120円也。カウンターのL字の角にあたるところに鍋が置かれる。店のあちこちに、おでん注文票と記入用の鉛筆も吊るされる。注文票に印刷されている具のリストに各々、希望する数を書き入れる。

おでんのよさを3つ挙げるとしたら、「温かい」「すぐに出てくる」「店によってかなり違いがある」。ほっとして、待たずに済んで、個性があるということだ。「真澄」のおでんのつゆは醤油の色がよく出ていて、澄んでいた。焼き豆腐も大根もこんにゃくもたっぷりとした厚みがあって、柔らかな積み木のようだった。

さよならは別れの言葉じゃなくて。

いつも平らかな心でいられる「真澄」だけれど、そんな「真澄」にも、特別な日が訪れようとしていた。

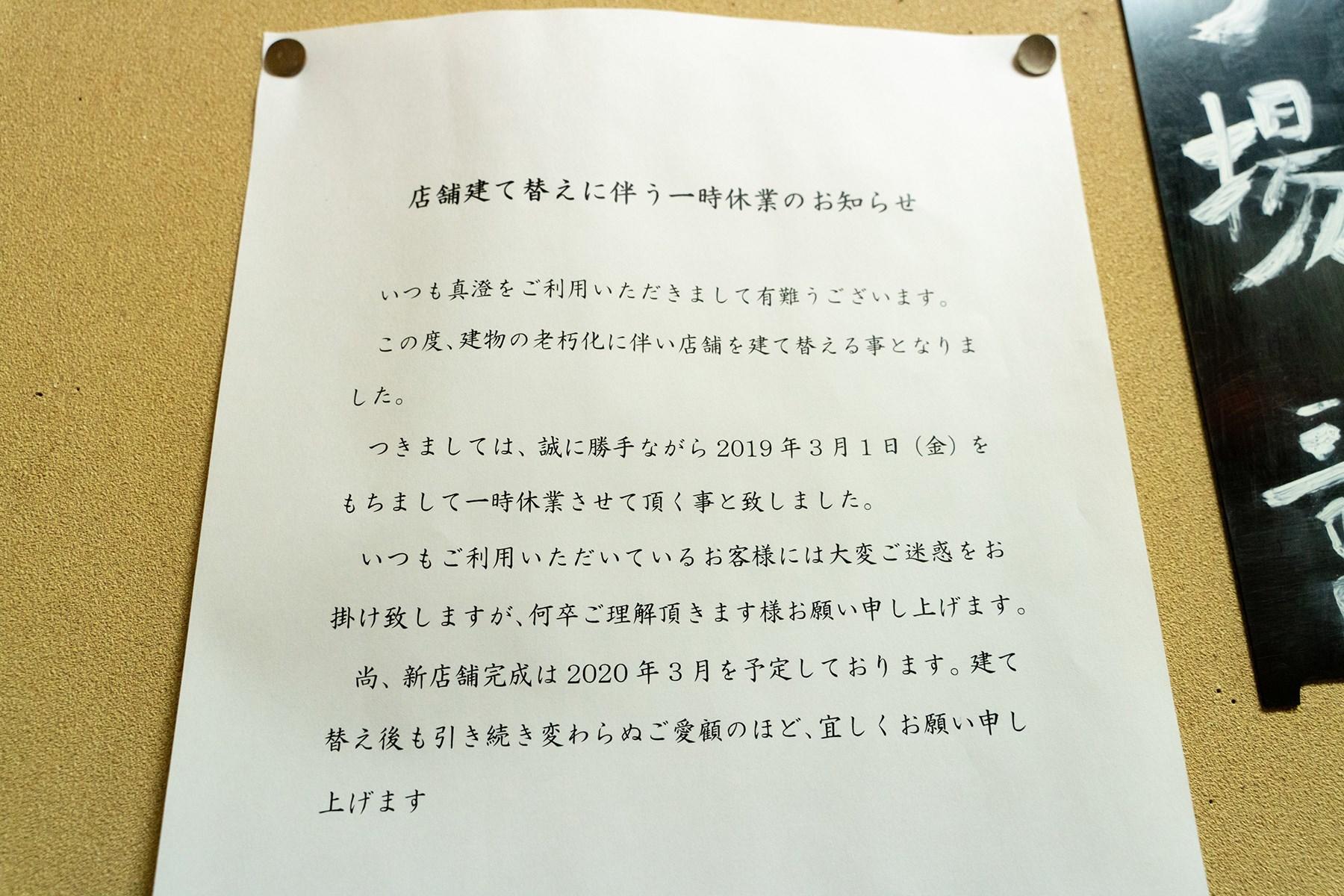

なぜなら、この春でいったん店を閉めることになったというのだ。

それを聞いたのは今年、2019年の1月の終わりだった。ただ、改築のため、という言葉がそこに添えられていたので、ほんとにほっとした。再開は2020年3月の予定だという。

「こういう感じのまま、ですか?」

おにいさんに、店内、というよりむしろその中に漂う空気を指で差しながら訊ねる。なるべく雰囲気が変わらないように建て替える予定だということ。店名も同じく。日本酒はその名のとおりの、長野は諏訪の「真澄」一本に絞られているということも同じく。

よかった。運ばれてきた焼めしを前に、安堵する。平皿一杯に盛られて、細かく刻まれた具があれやこれやと入っていて、上に青海苔がぱらりと振られた焼めしをスプーンですくう。おいしさの間に、さみしさが混ざるのは否めない。この居心地のよさが失われてしまう、この1年をどうやり過ごそう。

カウンターの並びに腰掛けたほかのお客さんが、おにいさんとしている話がちらちら聞こえる。やっぱり、改築計画について。

「あの壁、そのまま持っていったら」と、一品ずつメニューを記した短冊が隙間なく貼られている壁面を指差す人。

「新しすぎると落ち着かないから、ちょっと汚したほうがいい」と、使い込まれたカウンターを掌で撫でる人。

この、飴色に染まった古めかしいつくりの店そのものへの未練を表明する言葉が、耳に届く。

そういえば、改めて考えると、居酒屋はとりわけ「古めかしさ」が尊ばれる場所である。同じ食べもの飲みものを扱う場所でも、たとえばスーパーマーケットだったら、新築のほうが人気があるはずなのに。生活の糧を並べているか、嗜好品を扱うかどうかの違いなのか。とはいえ、お菓子を売る店も店構えが古いほうが尊ばれるかというとそうでもない。そこに腰を落ち着けていっとき過ごす間があるかないかの違い、だろうか。

それはさておき、当初は2月末日を最終日と決めていたそうだが、その日は木曜日なので、区切りのいい金曜日がよいのではと、1日延びて、3月1日が「真澄」とのしばしのお別れの日となった。

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- 真澄

-

- 【住所】東京都台東区台東4‐25‐2

- 【電話番号】03-3832-1933

- 【営業時間】11:30〜14:00、17:00〜22:00

- 【定休日】

- 【アクセス】都営大江戸線「新御徒町駅」より2分

文:木村衣有子 写真:金子山