真澄とまた逢う日まで。

-

- 連載 : 「真澄」とロング・グッドバイ。

2019年3月1日。「真澄」は50年以上に及ぶ営業を、ひとまず終了した。1966年に建てられた建物は壊され、その前に中をきれいに片付け、お祓いをして、新しい「真澄」が誕生するのをしばしの間、待つ。予定では2020年の3月。長いようで短い。

そして店は空っぽになった。

「真澄」の最終日から2週間後。

閉められた扉には「解体工事のお知らせ」と「建築計画のお知らせ」が並べて貼ってある。

取り壊し直前の姿も記録しておきたいと訪ねれば、壁からは品書きが剥がされ、椅子やテーブルもなくなり、すっかり、店らしくなくなっていた。

電話のベルが鳴った。誰かのポケットの中からの音ではなくて「真澄」に据え付けられた電話が鳴ったのだった。そう、今でも、予約したいんです、との電話がかかってくるのだという。たしかに、しばらくご無沙汰していて、SNSも見ていないという人だったら、閉店したと知らなくとも不思議はない。

茂夫さんは言った。

「あっという間だよね。荷物がいっぱいあるから、少しずつ片付けてるけど進んでるようで進んでないし。思ったよりなかなかたいへんだ。こういうゴミだって、ぱっとなくならないじゃない、ほら。冷蔵庫やなんかも、7年くらい使ってっからだいたい寿命だ。1年間放っといてぱっと使えるかどうかわからないから、全部新規でってことで」

そして「なにしろ、ここ空っぽにするだけでね、頭が一杯」と、付け加える。空にすることで一杯になる、という表現にふと可笑しみを感じる。

来春までとっておかれるものは少数精鋭。食器、店の前に掲げられていたふぐの形の看板、それと、あとはなんだろう。

「暖簾も持っていきますよ。あと、人間もみんな」

片付けの最中、思い出の品やへそくりなどは発見されたのだろうか。

「別に、これといってないねえ。もう、引越しのほうに頭がいってさ。で、借金あるからねえ。どうやって返すか、そういう先の方に頭が行っちゃってっからさあ。まあね、商売をまた始めればね、またお客さんは来てくれると思うから、心配はしてないんだけどね。やる人間が一緒で、おんなじことをやるわけだから、店のつくりがちょっと違うだけでね、そんなに変わんないと思うよ」

未来予想図としては、ここに5階建てのビルができて、「真澄」はその1階となる。小上がりはなくしてすべてテーブル席、ちょっと広くなる予定らしい。

そういえば、仮店舗を借りて営業を続けるという選択肢はなかったのですか、といまさらながら訊ねてみると、そういう道も考えてみなかったわけではないが、ちょうどよさそうな居抜き物件が近所にはなく、早々に断念したということだった。

ゴールデンウィーク明けには、「真澄」があった場所は真っ平らに、更地となった。

「真澄」は生まれ変わる。

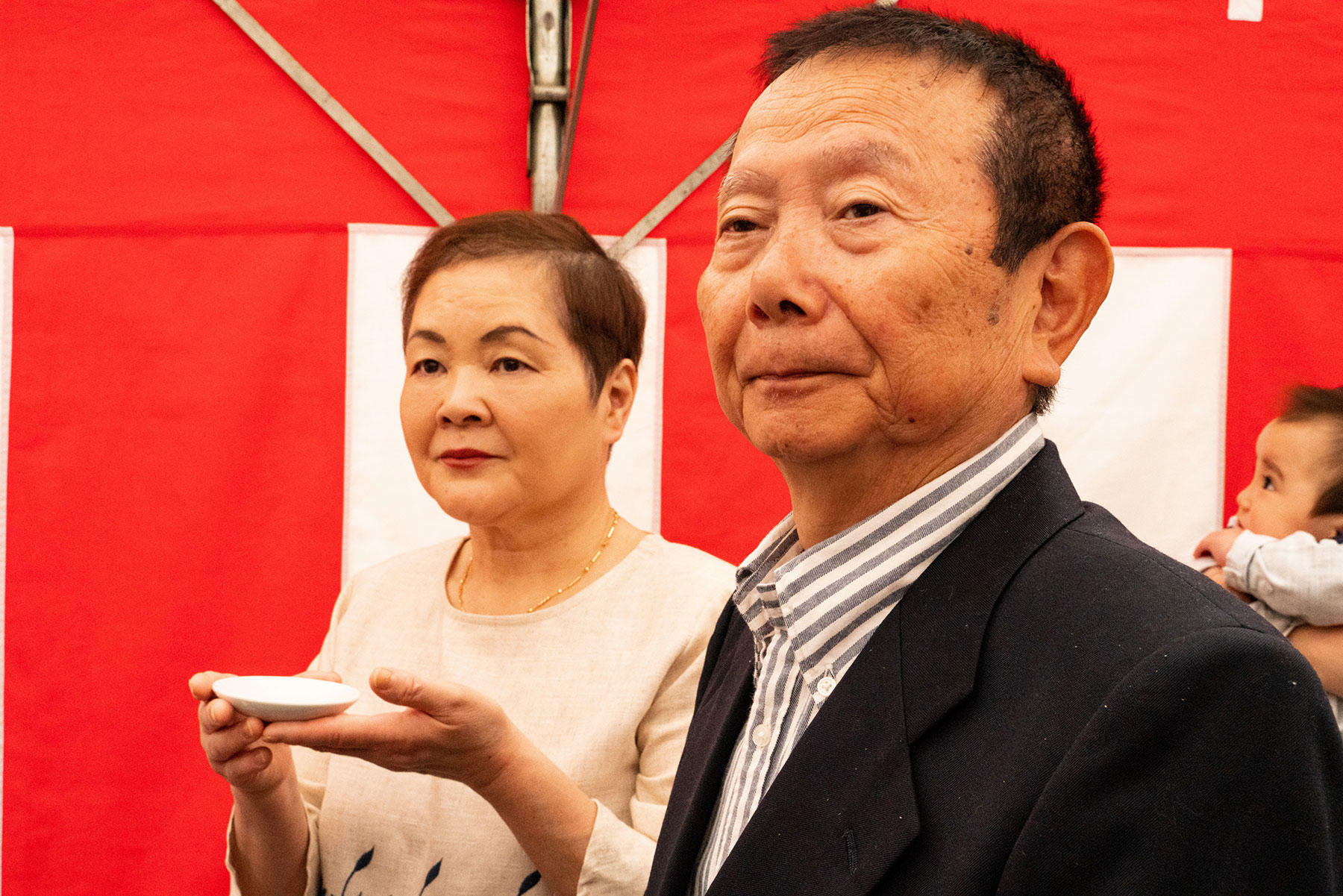

更地になった場所に、ぱりっとした身なりをした「真澄」一家が集まった。

ストライプのシャツにスーツという茂夫さんは「いつもより、ちょっといい格好、ってだけだから」と、にっこりしつつ謙遜していたが、とても似合っている。

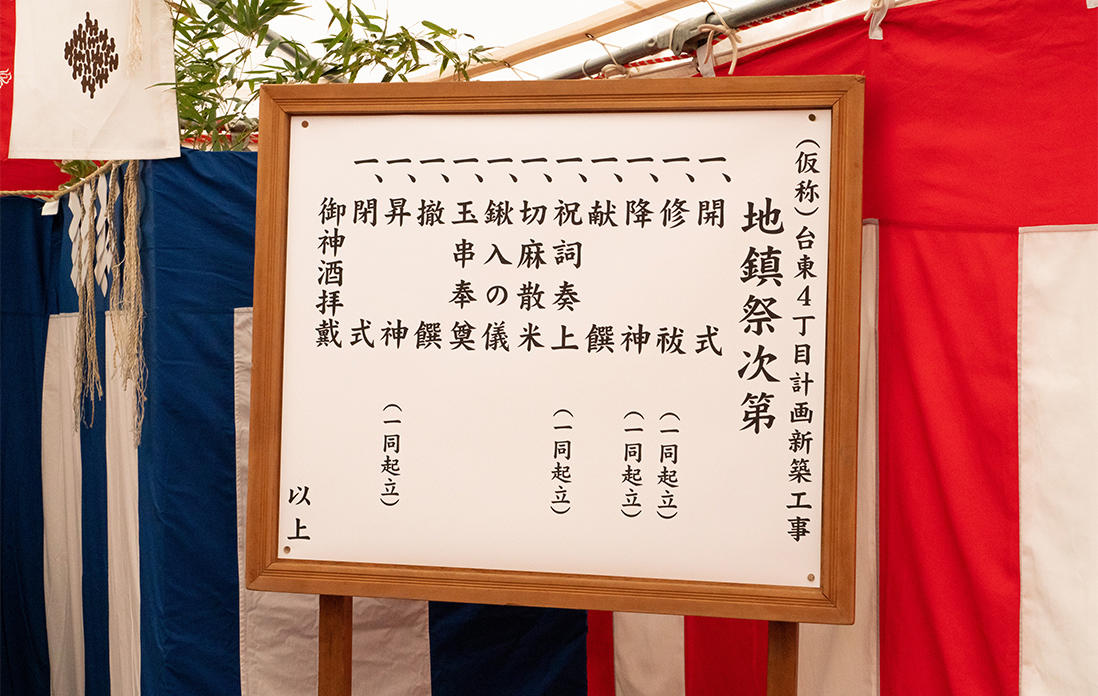

そう、この日は「地鎮祭」だった。

「基礎工事にかかる前に土地の神を祀り、工事の無事を祈る祭事」と、国語辞典にはある。

ここの場合、土地の神とは、歩いて5分くらいの場所の「下谷神社」である。

ちなみに、都内でいちばん古いお稲荷さんでもある下谷神社では、折しも毎年5月の大祭を終えたばかりで、それもあって、茂夫さんは、宮司とは昨日も会ってたんだよ、と、さらっと言っていた。茂夫さんは下谷神社睦会の会長をしていたこともあり、単純に地元というだけではない関わりがあるのだった。

新しい「真澄」建設予定地には砂が敷かれ、祭壇が用意され、工事を請け負う建設会社の面々と宮司さんがやってきて、地鎮祭が始まる。

それほど長い時間は要しないし、派手なことをやるわけでもない。その中で、特筆すべきは「鍬入の儀」である。

茂夫さんと晴江さんは、白手袋をはめ、木製の鍬を手にする。本物ではなくて、柄から刃まで全て木製の、儀式のための鍬である。

「ご一緒に、えい、えい、えい、といった掛け声をお願いします」

そう促されて、えい、と、地面にその鍬を入れる格好をするふたり。剥き出しの土を踏む機会がふんだんにあるとはいえない東京は台東区ではあるものの、その生業が、土地そのものと繋がっていることは確かなのだな。「真澄」は確かに、ここに帰ってくるのだな。その日がますます、待ち遠しくなる。

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- 真澄

-

- 【住所】東京都台東区台東4‐25‐2

- 【電話番号】03-3832-1933

- 【営業時間】11:30〜14:00、17:00〜22:00

- 【定休日】

- 【アクセス】都営大江戸線「新御徒町駅」より2分

文:木村衣有子 写真:金子山