商店街で最後まで残ったのは、中華そば屋だった。

-

- 連載 : 麺店ポタリング紀行

東京は雑司が谷の霊園近く。その昔、そこは商店街として栄え、個人商店が軒を連ねていた。そんなに昔の話じゃない。半世紀に満たない、昭和50年代のこと。けれどいつの間にか閑古鳥が鳴くようになり、気がつけば残ったのは「ターキー」という名の中華そば屋だけになった。寂しくても七面鳥は泣かないよ。真摯に丁寧に、40年前と変わらない一杯をつくり続けている。

店主はなぜ「ターキー」という名前をつけたんだろう?

夏目漱石ら多くの文人が眠る雑司ヶ谷霊園のすぐそばに、「中華そば ターキー」はあった。

店の外にまで豚骨の強烈な匂いが漏れ出ている。ああ、豚骨ギトギト系かあ。苦手なやつだ。インパクトが強いから最初は旨いけど、すぐに飽きるんだよなあ。「旨い」にもいろいろあるけど、最後のスープ一滴まで旨い、というのはひとつの目安だと思う。

それにしてもなぜここに店を出したんだろう。まわりに何もない路地裏にぽつんと、人目を避けるように立っているのだ。

店の外観を撮っていると、ドアが開き、店主らしきおじさんが出てきた。僕を一瞥した後、「準備中」の札を裏返し、中に戻っていく。17時。夜の部の始まりだ。店主の後を追うように店に入った。

小さなテーブル3つと、小さなカウンター。学校の近くによくあるお好み焼き屋みたいだ(この比喩が通じるのって、関西人だけ?)。

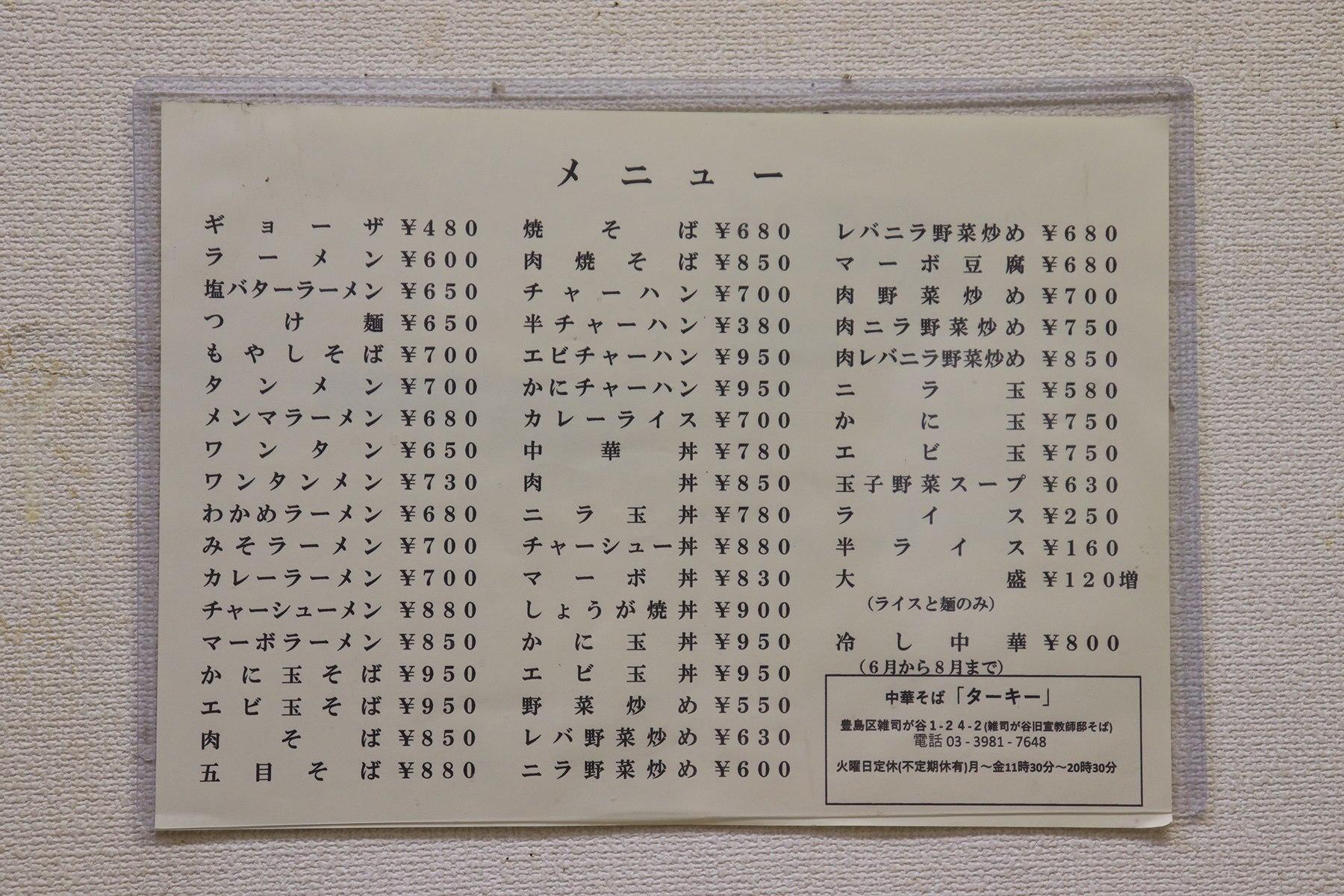

席に着き、壁に貼られたメニューを見る。

「えっ?」

これのどこが中華そば屋や、と心の中で突っ込みつつ、「いろんな料理があるんですねえ」と声を上げたら、店主は「うちは中華料理屋だからね」と言う。

「看板には『中華そば ターキー』って……」

「登録は中華料理なの。うちの店、電話帳でラーメン屋で探してもないよ」

今は電話帳を引く人が少ないから、あまり問題ないかも……。

「お薦めはなんですか?」

「お薦めなんかないよ。みんな好きなものは違うだろ」

あは、さっきのせんべい屋の大将と同じ台詞だ。

「強いて言えば、水かな。それと白ご飯」

店主はそう言ってニヤリと笑う。

「若い女の子が来ると、だいたいお薦めは?って聞くんだよ。知っててウチに来てんだろって。ネットなんかで調べたりしてさ。でないとこんな墓場の近くに誰が来るかって(笑)。言ってやるんだ。夏目漱石の幽霊もたまにラーメン食べにくるよって」

なぜこの場所に店を出したんですか、と聞いてみた。まわりには何もないのに。

「違うの。この通り、昔は商店街だったんだよ」

「ええっ!?」

「八百屋や魚屋、なんでもあったんだ。向かいの電気屋も去年とうとう閉めてしまったよ」

商店街で最後に残ったのが中華そば屋だった、ということか。心を打つものを出せば、客は来る。小売店は難しいが、飲食店ならできる。

「創業は昭和50年だから、今年で44年目だね」

大学を出た後、運輸会社に勤めたらしい。8年勤めて仕事にも飽きたところで、ラーメン屋を開こうと考えた。

「昔からラーメンが好きだったんだよ。東京のラーメンをあちこち食べ歩いて研究したんだ」

他店で修業することなく、自分の舌を頼りに店を開いた。

「なぜターキーという名前に?」

「新宿に『七面鳥』って店があってね、中学生の頃によく食べたんだけど、ラーメンが本当に旨かったんだ」

店主は遠くを見るような目でしみじみ言った。

英語だとターキー。念願だった自分の店に、その名を付けた。「七面鳥」の味に惚れ込んでいたのだろう。

「今でもその店はあるんですか?」

「さすがにもうないよ。60年前の話だからね。ただ、暖簾分けした『七面鳥』が高円寺にあるってお客さんが言ってたな」

「脂を足してコクや香りを出すのは邪道だ」と言わんばかりの一杯。

カウンターからは厨房がよく見えた。44年の歴史が詰まったコンロや壁は黒ずんで、船の機関室みたいだ。

寸胴のスープには豚骨など食材がぎっしりと詰まっていた。すごい量だ。店の外まで香るわけである。

「大事なのはケチらないこと。最近のラーメン屋は材料をケチって楽しようとするから、旨くないんだ」

ラーメン、半チャーハン、ギョーザを頼んだ。

店主が最初に取り掛かったのが、なんと餃子包みだ。

「注文が入ってから包むんだよ。つくりおきや冷凍はダメ。ちゃんとやれば旨いんだ。にんにくは青森県産だよ。中国産の10倍高いけど、やっぱり旨いからね」

ああ、なんかもう食べる前からわかった気がする。なぜ「ターキー」だけが生き残ったのか。

やった、豚骨ギトギト系じゃない!香味油さえ入っていない。

「うちはラードも入れないよ。脂は豚骨や鳥ガラから出る分だけ」

脂は膜になっておらず、細かい水玉模様になって浮かんでいるだけだ(写真だと油膜が張っているように見えるけど、丼の口縁近くの線がそう見せているだけ)。

料理がどんどんあがってきた。

ルパンが不二子ちゃんに飛びつくようにラーメンをすする。ピカーッと目の前が光った。

「キター!」

なんといういい香りだ。醤油の香がフワッと風のように吹いた後、豚骨や鳥ガラの滋味が広がっていく。豚骨のあの強烈な匂いは不思議となかった。油分も塩分もかなり控えめなのに、物足りなさがまったくない。旨味と香りがしっかりあるからだ。店主の言葉が浮かんだ。材料をケチらず入れる――。

僕の好きな岩手県久慈市の老舗「千草」のラーメンは、丼一杯のスープに丸鶏が半羽分入っている。香味油も一切使っていない。

大半の店が香味油で香りをつけたり、油分や塩分を濃くしたりしているのは、結局は味の足りなさを糊塗するためじゃないか?そんなことを思いながら中太麺をすする。ツルツルしてコシはあるものの、表面はやわらかく、スープをほどよく吸っている。小麦と醤油味のスープが交わった馥郁たる香り。昼飯抜きで飢えに飢えていた僕は我を忘れ、獣のようにむしゃぶりついた。餃子にかぶりつき、炒飯をかっこみ、ラーメンをすすり、また餃子にかぶりつく。繰り返される愉悦のループ。すべて平らげた後、ラーメンの丼を持ち上げ、スープを飲み干した。はあ、最後の一滴まで旨い。

「うちはリピーターが多いんだよ」と店主。

わかる。僕も必ずまた来る。いや、待てない。

「ラーメンお代わり!」

その言葉が喉まで出かかったのだが、18時を過ぎて、客がどんどん入ってきた。泣く泣く店を出る。

かつて商店街だった通りは真っ暗だった。「中華そば」の看板だけが白く灯っている。変わっていく街並みの中で、ここだけが今も昔も変わらない絶対の価値を提供しているのだ。そう思った。

“ターキーを巡る旅”は、しかし、まだまだ終わらないのである。

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- 中華そば ターキー

-

- 【住所】東京都豊島区雑司が谷1‐24‐2

- 【電話番号】03‐3981‐7648

- 【営業時間】11:30~15:00、17:00~20:30

- 【定休日】火曜

- 【アクセス】都電荒川線「雑司ヶ谷停留場」から5分

文・写真:石田ゆうすけ