「J-COOK」と夫婦のはじまり。

-

- 連載 : 「J-COOK」。夫婦とスープの30年。

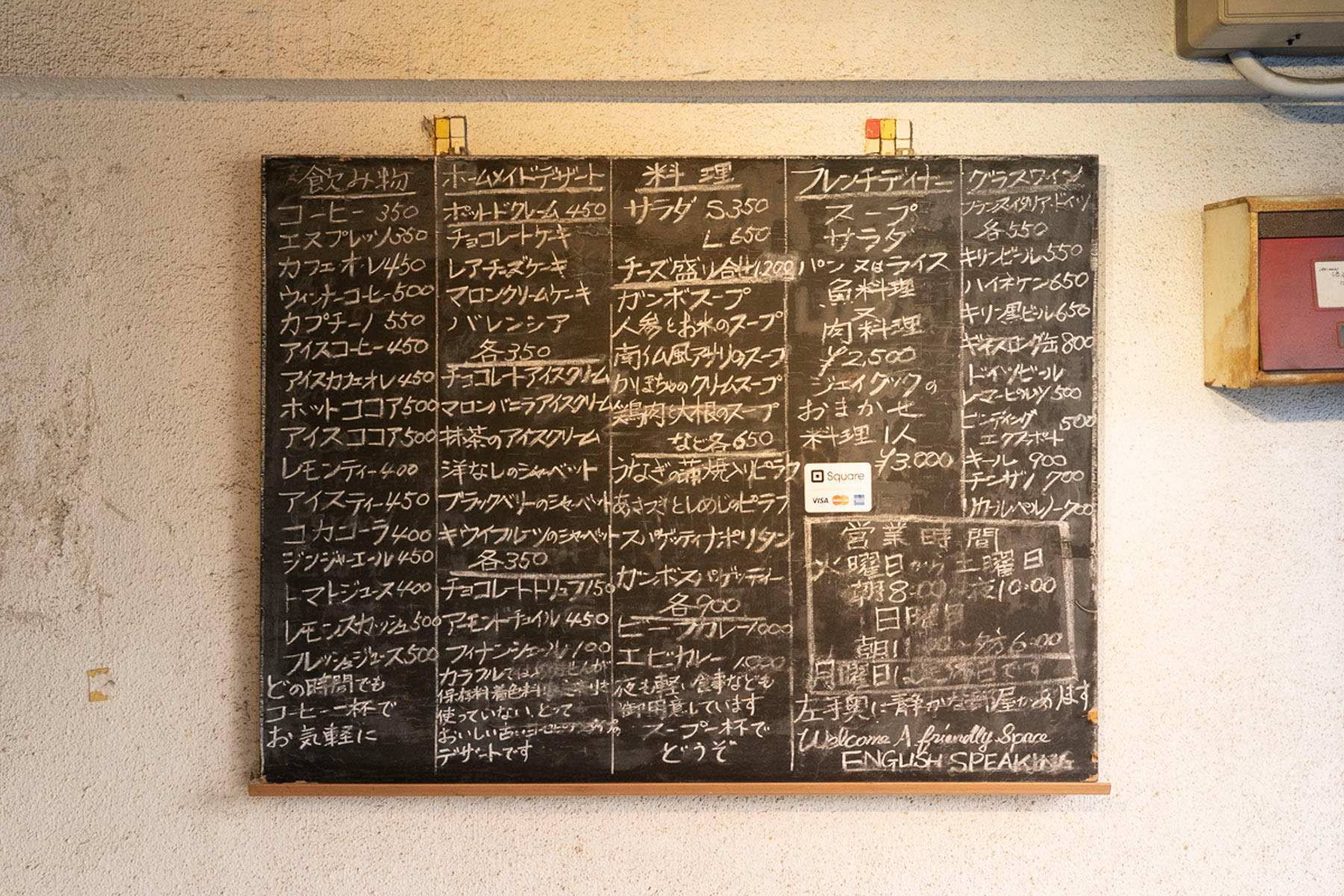

神宮前で30年以上、カフェレストランを営む中尾夫婦。80年代、公邸料理人としてフランクフルトに暮らし、帰国後に銀座で独立。神宮前に移って“本格的に開業”するまで。

見たこともない洋菓子と、ロックな音楽。

夫の中尾年秀さんは1950年生まれ、妻の中尾敦子さんは1959年生まれ。1979年に結婚したから、夫婦になってまもなく40年になる。

年秀さんは、北九州の高校を卒業後、料理人を目指して上京。人づてに紹介を受け、西洋料理の草分けともいえる荒田勇作氏が率いる「キャッスル」で1970年から修行をはじめた。

1975年にスイスのチューリッヒに渡って、半年間の料理研修を終えると、そのまま単身パリへ。レストラン、パティスリー、シャルキュトリーとさまざまな職場で経験を積み、2年が過ぎた頃、オイルショックの余波で実家の建築設計事務所が倒産してしまう。両親から「帰ってこい」と請われるが、九州ではなく東京へ戻ったことが、運命の出会いにつながる。

パリで一緒だった友人が千葉ではじめた洋菓子店を手伝うことになり、そこでアルバイトとして働いていたのが、敦子さんだった。

「当時、私は短大生で、主人のほうが9歳上だったから、音楽とか、見たこともないヨーロッパのお菓子とか、いろいろと影響を受けて教えてもらって。そのときはふたりともロックを聴いていて、主人が持っているものに憧れたのかもしれません」

ちょうどボブ・ディランが初来日した1年後、ふたりは29歳と20歳で結婚した。

スイスから、銀座へ。

結婚後、敦子さんは都内のホテルのサービスとして働き始める。年秀さんは、千葉の洋菓子店を経て、同潤会代官山アパートの並びにあったフレンチレストラン「シェ・リュイ」で料理人として働いていた。

結婚して2年後の1981年、年秀さんにドイツのフランクフルト総領事館の公邸料理人として働かないかという話が舞い込む。ヨーロッパの文化に強く惹かれていた年秀さんは快諾し、敦子さんとともに渡独。そこでの2年間は、料理人として西洋文化に触れることが想像以上に少なく苦悩の日々だったというが、夫婦ふたりで寄り添うように生活し吸い込んだかの地の空気は、後にふたりで始める店の核となるのだ。

任期を終えて帰国し、就職先を探していた年秀さんに、かつての料理人仲間から声がかかる。銀座5丁目にあった「不二越ビル」の中2階に位置する「不二越サロン」を、店名から内装までまるごと引き継いで、運営してくれないかと。1983年のことだ。

「ビルには銀行や生命保険会社、広告代理店や放送局が入居して、300人もの人たちが働いていました。その中2階に隠れるようにある小さな店でしたが、陶板のカウンターや本革のソファを配した空間で、ビルで働く人たちのサロンのような場所だったんです。料理はピラフにパスタ、サンドイッチにカレー、ステーキも出していましたね。朝は8時からモーニングセット、お昼はランチメニュー、コーヒーで商談もできるし、夜9時には閉まる店なのにウイスキーボトルを100本も預かって、私は“ママさん”と呼ばれていました」

コーヒー1杯1000円への疑問。

いわゆるバブル景気は、1986年の12月から始まったとされるが、その少し前から、中尾夫婦はある不安を感じ始めていた。

「近い将来、家賃を払えなくなるのではないか」

地代が上がり、あらゆるものの値段もどんどん上がっていくなか、コーヒー1杯350円、モーニングセット500円という価格設定のままでは利益がでない。そしてその漠然とした不安は、隣の通りにコーヒー1杯1,000円の店ができたとき、確信に変わった。

「コーヒーを1,000円で出せば、家賃は払えるかもしれない。だけど、それは自分たちがやる商売ではない」

ふたりとも開業するつもりは当面なかったが、ビルに入居していた銀行が土曜日も休みになり、売り上げが大幅に減ったことも背中を押した。店に出入りしていた業者を頼りに物件を探し始め、1987年3月、「ここしかなかったの」という現在の場所に移転した。

こんなおまけ話もある。

「ビルに銀行が入っていたでしょう。私たちのことをよく知ってくれていたから、融資を受けられたんです。ありがたいことに」

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- J-COOK

-

- 【住所】東京都渋谷区神宮前3-36-26

- 【電話番号】03-3402-0657

- 【営業時間】8:00〜21:30(L.O.)、日曜11:00〜17:30(L.O.)

- 【定休日】月曜

- 【アクセス】東京メトロ「外苑前駅」より5分

文:西市鈴 写真:阪本勇