「J-COOK」の日常は続く。

-

- 連載 : 「J-COOK」。夫婦とスープの30年。

昭和から平成に変わる少し前、神宮前の路地裏に誕生したカフェレストラン「J-COOK」。今また、2020年のオリンピックを前に激しく変わりゆくこの街で、変わらないスープの吸引力と、夫婦ふたりで店を続ける強さとは。

カフェでスープの軽やかさ。

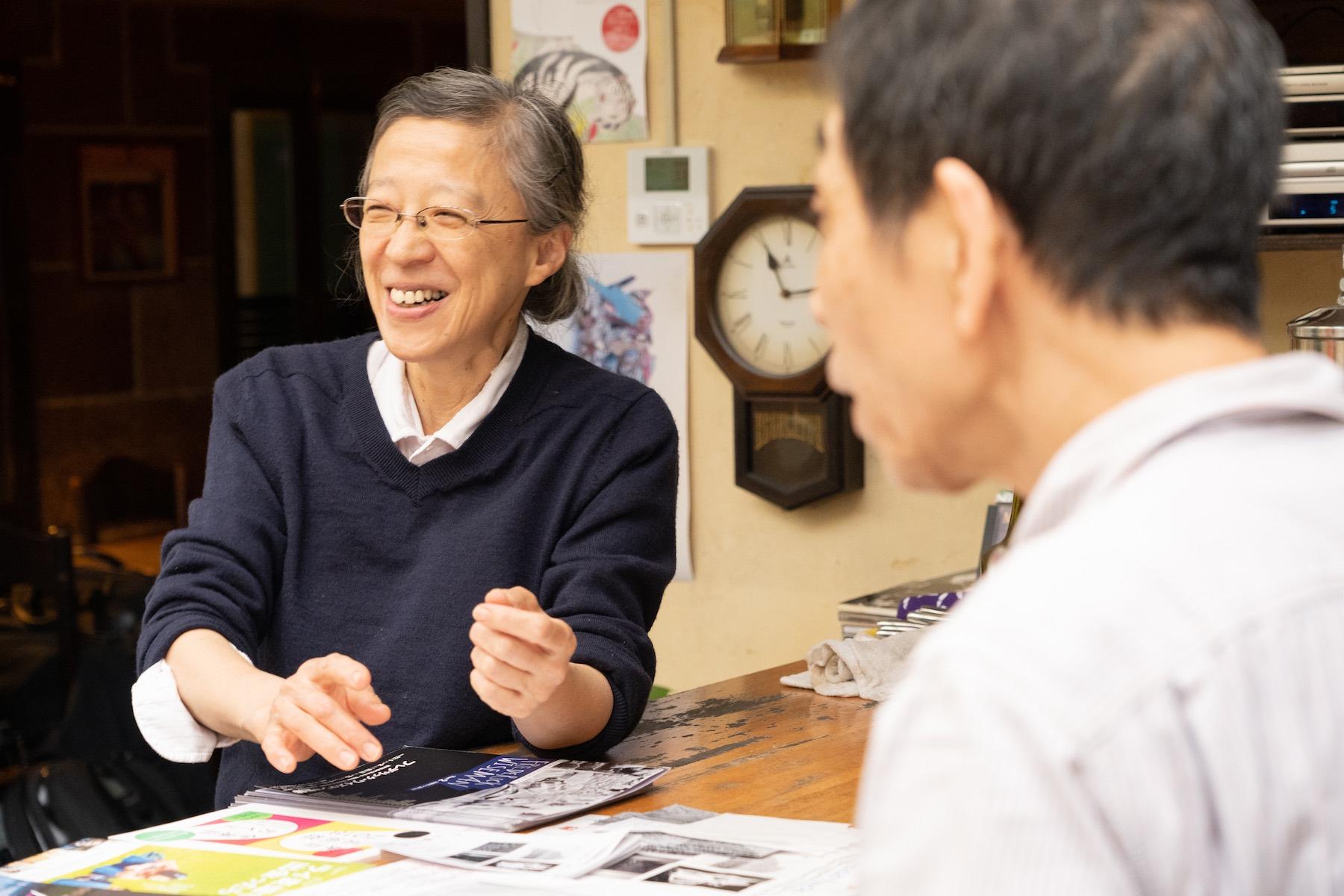

1987年のオープン当初から、メニューにたくさん並んでいたというスープ。その理由をオーナーの中尾夫婦に聞いてみると、そんなこと考えたこともなかったかのような返答。

「オープン当初からランチセットを置いてるんですけど、スープ、サラダ、メイン料理が一品に、パンかライスがついて1,000円。これは今も一緒」と、敦子さん。

年秀さんにいたっては、「“おなかすいてない”とかふざけたこと言う人いるじゃないですか、カフェに来て(笑)。そんなときでも、スープなら食べられるんじゃないですかね」と、冗談まじりだ。

たしかに、洋食店でスープだけ頼むのはなかなか気が引けるが、スープとドリンクだけでもためらいなくオーダーできるのは、カフェならではだ。

後日、敦子さんが律儀に答えてくれた。

「主人がパリのシャルキュトリーで働いていたとき、まかない係のおばさんが毎日残りものの肉や野菜をくたくたに煮て、スープをつくってくれたんですって。それがすごくおいしくて、疲れがとれたからって」

この日、私は新しい体験をした。朝一番、空っぽの胃袋のまま、チキンコンソメスープを注文したのだが、これがとてつもなく染みた。澄み切ったスープが体内を流れる音が聞こえそうなほど、やさしい味がした。

1989年にガンボスープが仲間入り。

「J-COOK」のスープは、全部で11種。大根のブイヨンスープ、人参とお米のクリームスープ、イタリアントマトスープ、かぼちゃのクリームスープ……。仕込んではストックするスープをローテーションで、だいたい3〜5種類を“今日のスープ”として提供している。

なかでも、“ニューオーリンズ風ガンボスープ”は必ず、ある。1989年にジャズの発祥地・ニューオーリンズを夫婦で旅したとき、現地のパブで飲んだガンボ(オクラ)スープの味を、年秀さんが再現したものだ。

年秀さんのガンボスープは、自家製のチキンブイヨンとビーフブイヨンをベースに、玉ねぎ、ピーマン、あさり、カレー粉、胡椒、最後にオクラを加える。とろみがあってスパイシーで、多様な旨みが溶け合って、あったまる。

「特別なスパイスを使うと、ほかの料理を邪魔してしまうから」と、厨房にある材料で工夫して再現してみたら、お客さんに好評で、今では看板メニューのひとつとなっている。

「なんでしょうね、世の中、ひとりでスープを飲みにくる女の人がだいぶいますね。カフェとかパブみたいな使い方ができて、いいんじゃないですか。孤独な人は、寂しくない」

そう言って、スッと厨房に戻っていった年秀さんは、作業台の壁のところに密かに自作のスピーカーを取り付けて、店内でかかっているのと同じ音楽を聴けるようにしているのだった。

スープも夫婦もあったかい。

中尾夫婦の店は、“あそこに行ったらあれがある”という当たり前や、“あそこにいったらあの人がいる”という助けを欲するような気持ちを裏切らない。

だけど、店を長く続けていると、危機も訪れる。

2020年のオリンピック開催が決まって以降、立ち退きや建て替え、家賃高騰などで、界隈の会社や住む人の顔ぶれが大きく変わってしまった。「また振り出しに戻っちゃった」と敦子さんは言うが、好みのデザインの建物が新しくできると、お手製のちらしを手に「こんにちは」とポスティングに出かける。

年秀さんは、そんな敦子さんの発信能力の高さを尊敬しているし、敦子さんは、年秀さんのどんな状況になっても根を上げないところを頼もしく思っている。

夫婦ふたりで店を続けていく秘訣を訊ねると、「健康管理かな」と答えたあと、敦子さんはこう付け加えた。

「このお客さんが来てくれるから、っていうのは大きいですね。最近、ご近所に住む85歳と78歳のご夫婦が、ここで食事をされることが多くなってきて、そういう姿を見ていていると、ずっとやらなきゃなって思います。また別のおばあさんは、誕生日にひとりでここに来て、2,500円のコースを食べられて。その人は80歳過ぎくらいかな」

ふと、自分が80歳の誕生日にまだ生きていたとして、ひとりでディナーを食べにいくような店が、果たしてあるだろうかと想像した。

その後、どうしても聞きたいことがあり、日曜日の夕方だったが「J-COOK」に電話をかけたら、すぐに年秀さんが元気よく出られた。

敦子さんにつないでもらう十数秒のあいだ、受話器の向こう側にヴァイオリンとサックスの賑やかな音が広がって、あのあたたかな空間に今すぐ行きたいと、強く思った。

――おわり。

店舗情報

店舗情報

- J-COOK

-

- 【住所】東京都渋谷区神宮前3-36-26

- 【電話番号】03-3402-0657

- 【営業時間】8:00〜21:30(L.O.)、日曜11:00〜17:30(L.O.)

- 【定休日】月曜

- 【アクセス】東京メトロ「外苑前駅」より5分

文:西市鈴 写真:阪本勇