「にぎにぎ一 西荻本館」東京都杉並区|第二貫(前篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

思い立ったらすぐ行ける。好きなように食べられる。みんなでゲラゲラ笑い合える。町に佇む「町鮨」はローカルの宝物。一貫目は私、井川直子の好きな町鮨へ。二貫目からは、町鮨を愛する人に、お気に入りの一軒へ井川を案内してもらいます。今回は料理家の瀬尾幸子さん行きつけの立ち食い鮨「にぎにぎ一 西荻本館」です。

青いやつ、全部!

案内人

瀬尾 幸子

瀬尾さんは料理家。誰にでもすぐにつくれるシンプルな料理やつまみを提唱しています。2018年には『みそ汁はおかずです』(学研プラス)が第5回料理レシピ本大賞の料理部門で大賞を受賞。井川とは『これでいいのだ!瀬尾ごはん 台所まわりの哲学』(ちくま新書)、『週刊文春』で連載を4年半、ご一緒した関係です。連載はのちに文藝春秋より『瀬尾幸子の楽ちん台所塾』として書籍になりました。

「青いやつ全部!」

一歩店に入ればもうカウンター、という立ち食い鮨に着いて2秒。料理家・瀬尾幸子さんの無邪気な一声にびっくりした。

青いやつ、全部......そんな頼み方、お鮨屋でアリですか?

まさにきっと目を丸くした私をよそに、やや高良健吾似の若い大将は〆鯖をひと柵持ち上げ、ニヤリと笑う。

「(柵ごと)全部?」

「いやいや、一貫ずつだから」

2人には、もはやお決まりのやりとりであるらしい。

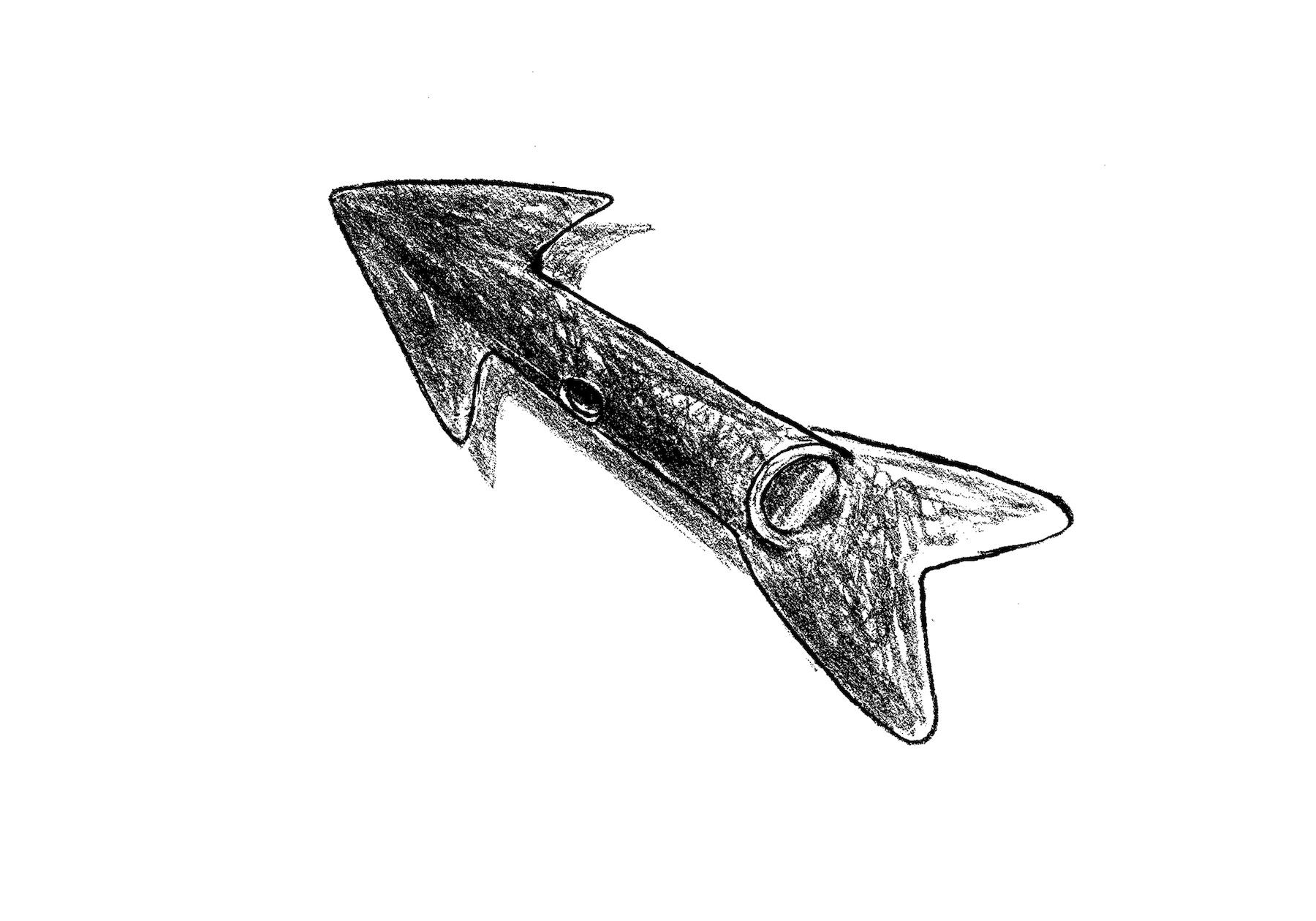

今日の青魚は高知の鯖、長崎の鰺、北海道釧路の鰯。という言葉によしよしと頷く、光もの好きの瀬尾さん。

大人買いですね、と私。

「だって結局、全部食べるんだもん。それにここはすぐ混んじゃうし、お兄さんは1人で握っているから、仕事の隙を縫って注文するのはハラハラしちゃって」

どのみち食べるものならば、最初に頼んで安心を懐に持っておく。すると「今日は何があるのかな」とネタケースをのぞき込んだり、組み立てを妄想したり、青魚で気に入ったものをお代わりしたりも、ゆっくりした気持ちでできる。

第一、「お兄さん」も自分のペースで握れるから、だそうだ。

引っかかる、という不意の幸せ

ここ「にぎにぎ一(いち) 西荻本館」は、西荻窪の駅前にある、立って食べて呑める鮨屋だ。

駅の南口を出て右に折れると、そこだけ昭和の時代のような、アジアの下町のような路地がある。

万華鏡のごとく連鎖する酒場の看板、道の両脇から立ち上がる煙、路上にはみ出た椅子やテーブル代わりのP箱(ビールケース)。

1日の仕事を終え、働く場所を離れた人々が「ただいま」と電車を降り、安らかな心持ちで飲む。その酒場街の入口に「にぎにぎ一」はある。

奥に着席テーブルもあるけれど、多くの狙いは猫の額ほどの立ち食いカウンターだ。立ちといってもお隣のご婦人1人客は座っていたり、いくつかの椅子を必要な人に譲り合う不文律があるらしい。

ともかく駅から酒場へ流れる途中、風に飛ばされた洗濯物が木の枝に引っかかるみたいな不意の幸せっていう体(てい)で、町の人は小さなL字カウンターに立つ。

ギュウギュウに詰め合うと、立って15、6人くらいだろうか。

カウンターがいっぱいだったり、連れが何人かいるなら路上の立食いテーブルに回る手もある。奥のテーブルも合わせて、ともかく刺身を引き、鮨を握る職人がたった1人なのだから大忙しだ。

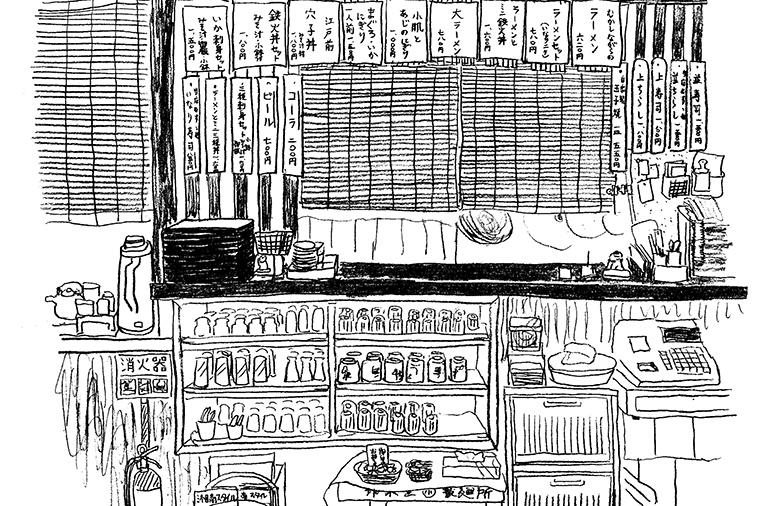

コックピット級のつけ場で握りながら、四方八方から飛んでくる「すみ烏賊」とか「鰤ハラス」とかの声をキャッチするお兄さん。

かと思えば、「お姉さん、鯖と鮪もうすぐ行きます」「白子、今焼いてます」など盗塁送球も怠らない。

その姿を見ると、瀬尾さんはなかなか注文のきっかけを掴めない。大縄跳びに入って行けない、あの状態になってしまうのである。

だから、青いやつ全部。

ちょっとそれ一度、私もやってみたいです、と瀬尾さんに許可をいただく。

「どうぞどうぞ。赤いやつでも、白いやつでも何でも」

「では、貝全部!」

じつに晴れ晴れとした気持ちである。

「盛り」と「全部」とでは、全然違う。かいつまむのでなく、片っ端から残らず食べられる感動は、高尾山くらいの登頂成功感はあるかもしれない。

するとお兄さんはちょっと驚いた顔で、「すごいとこ来ましたね」と返した。

そうか、青魚と違って貝類は断然種類が多いのだった。

帆立、北寄、あおやぎ、平貝、みる貝、赤貝、つぶ貝。それに殻つきの大きな真牡蠣。だけどそれ全部、つまみで。

すごいなぁ、と繰り返しながら、お兄さんは赤貝や真牡蠣は目の前で殻を剥いてくれた。

思いきって言ってみたけれど、許されることはこんなにもうれしい。

ちょっと寂しくて不思議と温かい距離感

さらなる驚きがあった。

帰宅ラッシュの時間になって、西荻紳士が1人現れたときである。

「満員ですか」

「俺の頭が満員です」

「うまいこと言うね」

彼らはそんなやりとりをして、西荻紳士はあたりまえのごとく私の隣にすっと入り込んだ。驚いたのは、その第一声だ。

「真ん中の段、端っこから全部ね」

「にぎにぎ一」では、その日おすすめのタネが書かれたメニューのほか、定番のタネ札を3段に分けて壁に掛けてある。この真ん中の段ということらしい。

なんてことより、「全部」は西荻の常識ですか?

思わず振り返ってしまった初対面の客に、紳士は躊躇なく説明した。

「ほら、真ん中の段が一番いろいろある。鮪に鰹、青魚と白身と烏賊とか。1個ずつ全部食べたらとりあえず落ち着くだろ?それに店長が(注文票に)書かなくて済む。覚えやすくて楽だろ?」

わははと笑う自分の父親ほどの紳士に「店長」は、「お客さんに気を遣ってもらっちゃって、すみませんね」と息子のような軽さで返す。それがまた、父親にはたぶん心地いい。

古い土地の名前である西荻窪は駅名だけに残り、住所表示は西荻。だけど地元の人には「西荻村」と呼ばれている町。

喫茶店も酒場もレストランも古くから愛されている店があり、一方で若い世代の店も生まれていて、この町の中だけで生活は満ち足りる。

八百屋や魚屋や肉屋も現役。暮らしやすくて引っ越したくなくなるから、住民歴の長い人も多い。

彼らはそれぞれ行きつけの店を持ち、いつもの場所で顔を見知り、挨拶をし、会話を交わす。

お客は店の人を思い遣り、店の人は境界線を引き過ぎない。

家族のように優しく、だけどやっぱり家族とは違う、近過ぎもしない関係。

個人店の強い西荻村で、「にぎにぎ一」はチェーン店である。

店は無休で、鮨職人は曜日による交替制だそうだ。常連客にはそれぞれ気に入りの握り手がいて、担当の曜日を狙って来る人も多い。

「猛烈に握るのが早い人、話が合う人、シャリの塩梅がちょうどいい人。みんな大事なポイントが違うから」

瀬尾さんがそう言うと、紳士も「同じ店だけど、ご飯も当日の店長によって塩梅が違うんだよ」とつけ足した。

お兄さん、店長、大将。つけ場に立つ人の呼び方はお客によってまちまちで、もしかしたら個人名を知る人はあまりいないかもしれない。

チェーン店ゆえ、別の系列店との間で異動があるからだ。

この日の握り手もまた、一度西荻を出て各店を回り、再び西荻に戻って来た人だ、という事情をお客のみんなが知っている。

「今度は長く居るの?」

「わからないんですよ」

なんとなく寂しい会話をそれぞれが受け入れている、という景色に不思議な温かさを感じる。それが西荻村の距離感なのだろうか。

第二貫(後篇)につづく。

店舗情報

店舗情報

- にぎにぎ一 西荻本館

-

- 【住所】東京都杉並区西荻南3-11-8

- 【電話番号】03-5346-1992

- 【営業時間】16:00~22:30頃(L.O.)、日曜、祝日は14:00~

- 【定休日】無休

- 【アクセス】JR「西荻窪駅」より1分

文:井川直子 イラスト:得地直美