脂がのらない「ミズカマス」を、美味干物に大変身させるみりん干しマジック!

ミズカマスという魚をご存じだろうか?脂がのった白身魚・カマス(ホンカマス)と違い、脂が少なく淡白なことで知られるカマスの一種だ。「ミズカマスは、砂糖、醤油、みりんで味を加えながら魚の旨味を引き出すと万人受けする干物に化けますよ」と教えてくれたのは、伊東の人気干物店「島源商店」の内田清隆さん。頭と背骨を取って、焼きやすく食べやすく仕立てよう。

「脂がのらない魚」の良さもある!フライパンで焼くとふっくらジューシーに

脂がのっている魚が自分にとっておいしい魚だとは限らない。僕の場合、30代半ばを過ぎてからはよく太ったブリなどは刺身ではたくさん食べられなくなった。しゃぶしゃぶなどで軽く脂を落とすと食べやすいし、雑炊の楽しみもある。

我らが干物師匠の内田清隆さんは「年間を通して、脂は少なめだけど旨い魚がある」と教えてくれた。伊東でもたくさん水揚げされているミズカマス(本名:ヤマトカマス)だ。

「脂がのっているミズカマスを少なくとも僕は見たことがありません。淡白なので、油や調味料で旨味を引き出すのが良いと思います。島源商店ではバジル塩で干物をつくっています。フライパンに油をしいて焼くと、ふっくらとジューシーで香り良く楽しめますよ。(脂がのっている)ホンカマスでこれをやっても不思議なほど旨くないんです」

焦げやすいみりん干し対策!頭と背骨をカットして「焼きムラゼロ」に

ホンカマス(本名:アカカマス)といえば、本連載でも取り上げた魚だ(記事はこちら)。塩干しにして焼いて食べた。脂がのっている魚はシンプルな料理が向いているのかもしれない。ミズカマスは似て非なるもの。内田さんは頭を取ってから開いてみりん干しにすることを提案してくれた。

「頭を落として背骨も取り除くことで、フライパンに入れやすく焼きやすくもなります」

みりんや砂糖は加熱すると焦げやすい。ムラなく均等に焼けるように魚の形を整えておくことが大切なのだ。

1頭を落とす

魚を横に置く。エラ蓋から包丁を入れて頭を落とす。

2身を開く

背から包丁を入れて尾まで切り進め、包丁と手を使って押し広げる。

3内臓を取り外す

魚を縦に置く。内臓を手で持ち上げて取り外す。

4背骨を取り外す

魚を横に置き、開いた身を下向きにする。身と背骨の間に包丁を入れ、滑らすようにして尾まで切り進めて、尾は残して背骨を切り取る。

5背ビレを取り外す

背ビレが残っていると焦げやすいので、切り取る。

6水で洗う

真水を入れたボウルの中で、血と内臓を洗い流す。

みりん干しの浸けダレは、本連載の「みりん干しの基本をマスターする!」で詳述したので参考にしてほしい(記事はこちら)。島源商店の浸けダレ配合は「砂糖:醤油:みりん=1:2:0.2」と不動。浸けダレにさっとくぐらせて15分間置き、さらにもう一度くぐらせれば準備完了だ。

今回は伊東で水揚げされたばかりのミズカマスを使った。解凍したものを使った場合は浸け時間を12分間に減らしたかもしれない、と内田さん。

「冷凍して解凍すると細胞が壊れていきます。そのすき間に浸けダレが入りやすくなるから、浸け時間は短くて済むのです」

魚の状態をよく観察して浸け時間を調整することがプロの技なのだ。なお、みりん干しは洗わずにそのまま干す。表面をなでつけることによって光沢を出すのは塩干しと同じだ。

魚臭さゼロ!みりんの甘味と旨味が織りなす「西京漬け級」の美味

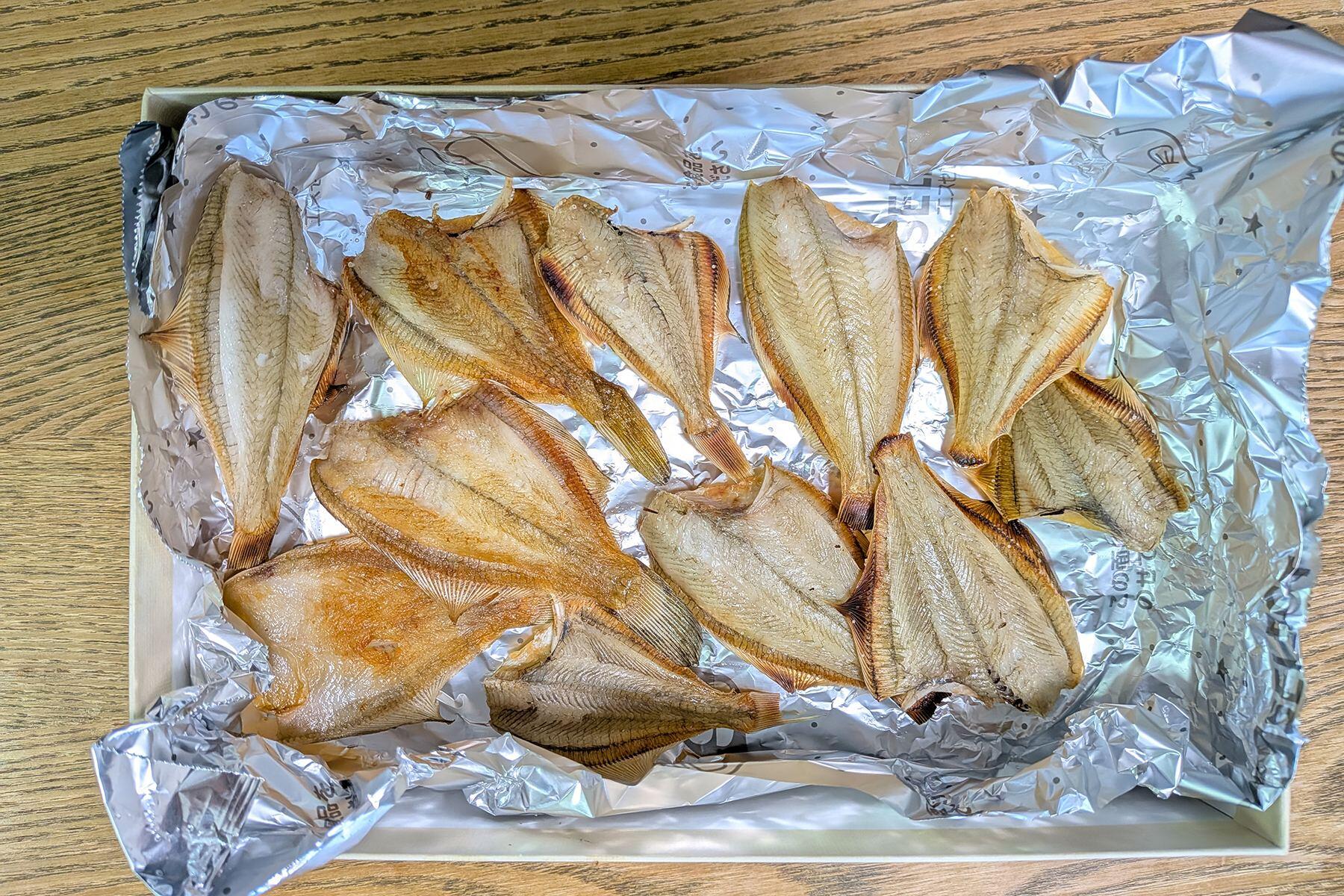

この日は風速10mほどの強風。島源商店の屋上でみりん干しをしたところ、1時間ほどで完成してしまった。つくりたてを焼いて食べられるのが自家製の特権である。いつものように屋上にある屋根付きエリアでテーブルを借り、カセットコンロでミズカマスみりん干しを焦げないように気をつけながら焼いた。まずはカメラマンの牧田さんが撮影。撮り終わるのを待ち構えて、まだまだ熱々のやつを箸でほぐして口の中に入れた。

確かに脂の甘味はない。でも、ミズカマスの旨味を砂糖とみりんの甘味が補完して高め合っている。頭も背骨もないのでほぐしやすく、どの世代にも喜ばれる干物だと思う。

「魚臭さがまったくないですね。みりん干しの良さだけが出ています。紹興酒に合いそう。ご飯も欲しいなあ」

さきほど昼食でラーメンを食べたばかりの牧田さんがつぶやく。その傍らでは内田さんが納得の表情を浮かべながら味見している。

「西京漬けっぽい味に仕上がりましたね。十分に商品になります」

高級魚になりつつあるホンカマスに比べ、お値打ちなミズカマス。10匹ぐらいまとめて買ってみりん干しにして冷凍しておけば、忙しくて料理に時間をかけられない日の嬉しい一品になるに違いない。

- 持ち寄り宴会やホームパーティーの手土産に。「自家製干物」は最強アイテムだ!

- ○月△日

銀座のスナックを借り切っての宴会に参加した。お店がお酒と軽食を用意してくれるけれど、酒肴やデザートは持ち寄りという趣向。こういうときにセンスや財力が問われるが、僕はどちらにも自信がない。今は愛知県蒲郡市に住んでいるので、最新のお店情報も東京の人に及ぶはずはない。

しかし、僕には本連載で修得した干物づくりという武器がある。ちょうど近海(三河湾)で獲れたメイタガレイの稚魚がたくさん手に入ったので頭と内臓と皮を除去。まとめて塩水に浸け、2時間ほど干したものを焼いて冷まして容器に入れ、新幹線で運んで会場に持ち込んだ。

結果は正解。骨が意外と硬かったので焼きより揚げのほうが良かったかもという反省点はあるが、参加者はみな物珍しげに食べてくれた。三河湾の幸でもあるので、自分が住んでいる蒲郡の話もできた。原価はタダみたいもの。少し手間暇をかけると、唯一無二の手土産や差し入れ品をつくれるのだ。

しかし、手づくり干物という点で僕のさらに上をいく女性参加者がいた!なんと自家製のカラスミをウイスキー漬けにして持ってきたのだ。少量で酒が進むので、アラフィフな僕たちの需要にピッタリ。心地良い敗北感を味わいながら大いに飲んだ夜だった。

教える人

内田清隆(「島源商店」専務)

1977年生まれ、東京都江戸川区出身。2005年、妻の実家である「島源商店」に入社。旬の魚を目利きし、脂乗りや身の厚さに応じて仕込み、干し台の向きや干し時間を天候によって変えるなど、魚と塩と天日だけを使った干物づくりの伝統を受け継ぎ、「一口食べれば味の違いを実感する」干物づくりに精進している。内田さんの義父である島田静男さんは『かんたん干物づくり』(家の光協会)という一般向けの本も監修。

文:大宮冬洋 撮影:牧田健太郎