【西太后の美肌の秘密】濃厚な伝統スイーツ「胡桃汁粉」は、一見地味だが驚きの美味!

令和の湯島聖堂「中国料理研究部」10回目は、冬の定番だった胡桃汁粉(くるみしるこ)、中国名は「核桃酪(ホォタオラオ)」です。とろりとクリーミーな胡桃のコクとなつめの風味が香る、心も体も喜ぶあったかデザート。一見地味ですが、記憶に残る深い味わいです!

味に深みを出す秘訣は「干しなつめ」にあり

湯島聖堂のレシピに、デザートは数えるほどしかない。その中で、杏仁豆腐と双璧をなすのが、冬の定番だった胡桃汁粉「核桃酪(ホォタオラオ)」だ。

胡桃をふんだんに使った汁粉は、杏仁豆腐と同じく甘い汁のある料理「甜湯(ティエンタン)」に分類される。濃いめのどろっとした汁を指す「酪」の文字がある通り、コクのある濃厚な一碗だ。

中国料理研究部の講習会で教える際に、必ず披露されていた前口上があったと山本豊さん。それは、19世紀の清時代末期に権勢を誇った西太后の逸話だ。

「西太后は、美容と健康のために胡桃でつくる汁粉を毎日のように愛飲していたため、年齢を重ねても童女のように肌がすべすべできれいだったという言い伝えです。古来、胡桃は肌にいい食べ物とされてきたのです」

聖堂レシピの特徴は、本場にならって干しなつめ「紅棗(ホンザオ)」を入れる点だ。紅棗もまた、血行を促進し、気持ちを鎮める生薬としても用いられてきた。

「胡桃の香ばしさに、ほんのりと甘いなつめが加わることで味と香りに深みが出ます。さらに胡桃だけだと重く、しつこい味になるところを、なつめの淡い酸味が程よくやわらげてくれます」

米の汁でつけた、とろりとなめらかな舌ざわり。胡桃の香ばしさとコクが、まろやかな甘さとともにそこはかとなくしみわたる。思わず体が緩む、深くやさしい味わい。肌寒くなる季節に、心も体も満足すること間違いなしの養生スイーツである。

胡桃汁粉のつくり方

材料 (つくりやすい分量)

材料 (つくりやすい分量)

| 胡桃 | 150g(※) |

|---|---|

| 干しなつめ | 40g(大7個) |

| 米 | 35g(洗って浸水しておく) |

| 砂糖 | 25g |

※少し酸化臭がする場合は、胡桃をさっとゆがいてから使うと上品な仕上がりになる。

1干しなつめを裏漉しする

干しなつめをたっぷりの水に一晩つけて戻す。鍋に水を入れて沸かし、戻したなつめを柔らかくなるまで20分ほど煮る。水気をきって、種を除く。皿の上に裏漉し器をセットし、なつめをのせ、木ベラで押し潰しながら漉す。

2胡桃をピュレにする

胡桃はさっと水で洗い、水150mlを合わせ、なめらかになるまでミキサーにかける。

3米をすり潰す

浸水した米、水35mlをミキサーにかけ、粒がなくなるまでとろとろにすり潰す。

4火にかけてとろみをつける

鍋になつめ、胡桃、砂糖、水600mlを入れ、ヘラでかき混ぜながら中~弱火にかける。沸騰したら弱火にし、3の米の汁を少しずつ加えながらかき混ぜ、とろみをつける。再沸騰したら、米の汁に火が通るようにかき混ぜながら1~2分煮て、器に盛る。

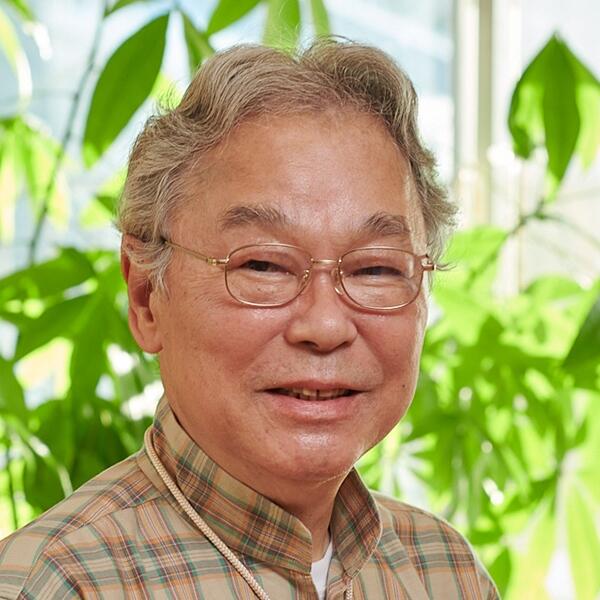

教える人

山本豊

1949年高知県生まれ。68年、中国料理研究部に所属し、中国料理の道に進む。76年より中国料理研究部出身の故小笹六郎さんが開いた「知味斎」に勤務。87年、東京・吉祥寺に「知味 竹廬山房」をオープンし、旬の素材を取り入れた月替りのコース料理で中国料理界に新風を巻き起こした(2019年閉店)。著書『鮮 中国料理味づくりのコツ たまには花椒塩を添えて』、共著『野菜の中国料理』、『乾貨の中国料理』(すべて柴田書店)など携わった本は、中国料理を志す人にとって必携の書になっている。

文:澁川祐子 撮影:今清水隆宏