【感動を約束する杏仁豆腐レシピ!】ほのかに酸味の利いた軽やかなシロップでつるり。美しく、澄んだ味わいの古式ゆかしい名作

令和の湯島聖堂「中国料理研究部」9回目は、中国料理でおなじみのデザート「杏仁豆腐(あんにんどうふ、中国語読みはシンレンドウフゥ)」。もともとはデザートとして食べるものではなく、喉や腸を整える薬膳料理でした。杏の種子からつくる、本格的な杏仁豆腐の気品あふれる清らかな味と香りは感動必至です!

清らかですっきりとした美味に仕上げるコツがあった

杏仁豆腐は、甜湯(ティエンタン)である――。

杏仁豆腐は、日本でもっとも有名な中国料理のデザートだと受け止められている。だが、湯島聖堂では、「本来はデザートではない」と繰り返し教えられたと山本豊さんは語る。

「甜湯とは、甘い汁のある料理全般を指します。杏仁は喉や腸を潤すとされ、漢方では咳止めの薬として用いられてきました。その杏仁エキスを喉ごしよく仕上げた杏仁豆腐は、薬膳料理の一種だったんです」

その精神を受け継ぐ聖堂レシピは、至ってシンプルだ。缶詰のフルーツなどは一切のせない。それどころか、豆腐自体に砂糖も加えない。だからといって、味気がないかといえば決してそんなことはない。食欲をそそるための工夫が入念に仕込まれている。

まず目を奪われるのは、思わず手を伸ばしたくなる、その涼やかなビジュアルだ。透き通ったシロップに、菱形の端正な連続模様がキラキラと浮かび上がる。豆腐の切り目の美しさと味わいを最大限に生かすため、シロップのつくり方にも細心の注意が払われる。

「シロップにはよくレモン汁が使われますが、聖堂レシピでは、ワインなどに含まれる酒石酸を使います。理由は、シロップが濁らないようにするためです」。

シロップはその透明度の高さもさることながら、味わいもまた澄み切っている。砂糖を常温の水に溶かし、火にかけないのは、加熱によって甘味がもったりと重くなるのを防ぎ、すっきりとした味わいにするためだ。

見目麗しく、喉越しよく仕上げた豆腐。杏仁の甘い香りとほろ苦さを、ほのかに酸味の効いた甘いシロップでつるりと味わう。美食と健康の両立を目指す薬膳料理の粋(すい)が、この一品に凝縮されているのだ。

杏仁豆腐のつくり方

材料 ((10人分)※器の盛りつけは半量の5人分)

材料 ((10人分)※器の盛りつけは半量の5人分)

| 杏仁 | 50g(皮付き) |

|---|---|

| 棒寒天 | 1本 |

| ★ シロップ | |

| ・ 砂糖 | 300g |

| ・ 酒石酸 | 小さじ1 |

| ・ ミネラルウォーター | 600ml |

1下ごしらえをする

棒寒天はたっぷりの水につけて戻す。杏仁は70~80℃の湯に20~30分つける。薄皮がふやけてきたら、一粒ずつ指でしごいて皮をむく。

2杏仁のエキスを取り出す

ミキサーに1の杏仁を入れ、水200mlを数回に分けて加えながらそのつどミキシングし、どろどろになるまで細かく潰す。ボウルの上にさらしをのせ、ピュレ状にした杏仁を注いで漉す。搾ってエキスを完全に取り出す。

3寒天を煮て漉す

戻した寒天を搾って水気を切り、適当な大きさにちぎって水600mlとともに鍋に入れて中火にかける。2/3の量になるまで約15分、煮詰める。2で使ったさらしを洗い、寒天液を漉す。40~50℃になるまで冷ます。

4杏仁エキスと寒天液を合わせる

2の杏仁エキスに、3の寒天液を注ぎ合わせる。泡がなるべく立たないように、お玉を同じ方向に回転させながら、静かに注ぐこと。

5器に注ぐ

盛りつけ用の深めの器に4を静かに流し入れる。泡ができたら、キッチンペーパーなどで取り除く。常温に20分ほど置いて、冷やし固める。

6シロップをつくる

ボウルに砂糖、酒石酸、ミネラルウォーターを加え、砂糖が溶け切るまでよくかき混ぜ、冷蔵庫で冷やしておく。

7切り目を入れる

ナイフを右に斜め30度に傾け、手前に向かって1cm間隔で縦に切り目を入れていく。器を時計回りに60度回転させ、同様に1cm間隔で縦に切り目を入れる。

8仕上げ

シロップをレードルですくい、静かに広げるようにして全体に満遍なく注ぎ入れる。レードルの底で軽く豆腐の表面を押さえるようにすると、豆腐の斜面がスライドし、菱形の切り目がきれいに浮き出る。

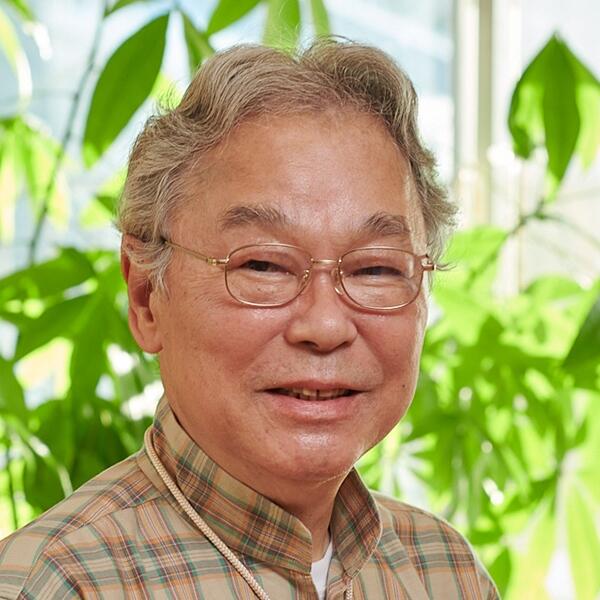

教える人

山本豊

1949年高知県生まれ。68年、中国料理研究部に所属し、中国料理の道に進む。76年より中国料理研究部出身の故小笹六郎さんが開いた「知味斎」に勤務。87年、東京・吉祥寺に「知味 竹廬山房」をオープンし、旬の素材を取り入れた月替りのコース料理で中国料理界に新風を巻き起こした(2019年閉店)。著書『鮮 中国料理味づくりのコツ たまには花椒塩を添えて』、共著『野菜の中国料理』、『乾貨の中国料理』(すべて柴田書店)など携わった本は、中国料理を志す人にとって必携の書になっている。

文:澁川祐子 撮影:今清水隆宏