【「十四代」物語】十四代との出会いをきっかけに、全国有数の"地酒の殿堂"へ。多摩の酒販店「小山商店」(第7回)

スター銘柄「十四代」と特約を結ぶ酒販店のうち、初年度から取引のある一軒。東京・多摩市の「小山商店」は、広々とした店内に人気銘柄から若手の新作までが圧倒的なボリュームで並ぶ“地酒の殿堂”だ。 一店舗で売り上げ14億円を超える超繁盛店をつくりあげた会長の小山喜八さん(76歳)は、同店が大きく伸びたのは「十四代」との出会いが契機だと言う。

デビュー直後から、店の2階で「十四代を楽しむ会」を開催

大正3(1914)年、小山喜八さんの祖父が日本橋で創業し、主に穀物を商っていた「小山商店」は、関東大震災で焼け出されて多摩村(現在の多摩市)に移転。父の代で小売酒販免許を取得し、酒類や食品などの御用聞き営業を始める。昭和23(1948)年に生まれた小山さんは、大学を卒業した昭和46(1971)年に22歳で3代目として店を引き継ぐ。遠縁にあたる明子さんと結婚し、夫婦で多摩一帯を車で御用聞きに回った。「めざしたのは“多摩のよろずや”。庭の水やりや冠婚葬祭の相談まで、なんでも引き受けました」と小山さん。

携帯電話のない時代に、明子さんは顧客の利便性を考えてアマチュア無線の免許を取得。店に入った顧客からの電話注文を、小山さんは配達中に無線で知ることが可能となり、車に積んである商品をその足で届けることができた。迅速な配達と二人の人柄は評判になり、御用聞きに回る家庭は一日300軒を超えた。

得意先は増えていったが、注文のほとんどは味噌や醤油、灯油などで、酒類の売り上げは少なかった。“酒屋”として日本酒に力を入れたいと考えた喜八さんは、酒類卸の担当者から地酒を勧められて扱い始めるが、売れ行きは芳しくない。一方、客からリクエストがあった新潟の酒は、蔵元に連絡しても相手にしてもらえなかった。

「当時、新潟酒には全国の酒販店から取り引き依頼が殺到していて、“後発隊”のウチは、何年待てば順番が回ってくるかわからない状態でした。店の核となるような新しい銘柄を探す必要を痛感しました」

そんな折、常連客だったカメラマンの名智健二さんが店に立ち寄り、「酒蔵の跡継ぎ息子が自分で初めて酒を造るというので、これから撮影に行く」と言い残して山形の酒蔵へ発ったのが1993年の冬のこと。翌94年春、名智さんは跡継ぎの初仕事だと「十四代」中取り純米というラベルの一升瓶を持って店にやってきた。だが「十四代」は、高木酒造が熟成酒の銘柄として使っていたことを知る小山さんは、一般受けしない味を想像したという。

「一口飲ませてもらってびっくり! 今まで飲んだ事のない、弾けるような旨さだったんです。これは熟成酒ではなく、紛れもなく、若い後継ぎが新たに造った酒だと思うと胸が熱くなってしまって……。流行っていた新潟の淡麗辛口タイプとは真逆でしたが、絶対にウケると確信しました。」

逸(はや)る気持ちを抑えて夜明けを待ち、翌朝8時に高木酒造に電話すると、酒を造った高木顕統さんが電話口に出た。小山さんは「いい酒、造りましたね! 感動しました! お酒、全部分けてください!」と熱い思いをぶつけた。すでに東京・四谷の酒販店「鈴傳」などの先約があり、全部を扱うわけにはいかなかったが、すぐに中取り純米や中取り純米吟醸など、初年度に造った酒が送られてきた。

名智さんの写真は『SINRA』1994年10月号(新潮社刊)に発表され、「十四代」の名前が世に出る発端となるのだが、小山さんは雑誌が発行される直前の94年9月に夫婦で山形県村山市の酒蔵を訪問。顕統さんの父で、十四代蔵元・辰五郎さん(先代)にも信頼を得て、正式に取り引きが始まった。

高木さんの人柄にも惚れこんだと小山さん。「酒造りには極めて真剣ですが、素直で人懐っこくて、笑顔が可愛くてねぇ。育ちの良さが滲み出ているんです。僕も家内もファンになってしまいました。蔵を訪問した時に、酒を造り終えた後に入院したとお母様から聞き、か細い身体で骨身を削るようにして酒を造ったと思うと、ますます応援したくなりました」。

意気込んで取り引きを始めたものの、十四代はデビュー直後で無名だったため、飲食店は「新潟の酒、ないの?」と、見向きもしない。その頃に「絶対に旨いから!」という小山さんの言葉を信じて買ってくれた店には、「十四代」が大ブレイクして品薄状態になったあとも便宜を図っているという。小山さんが大切にするのは人と人との信頼関係なのだ。

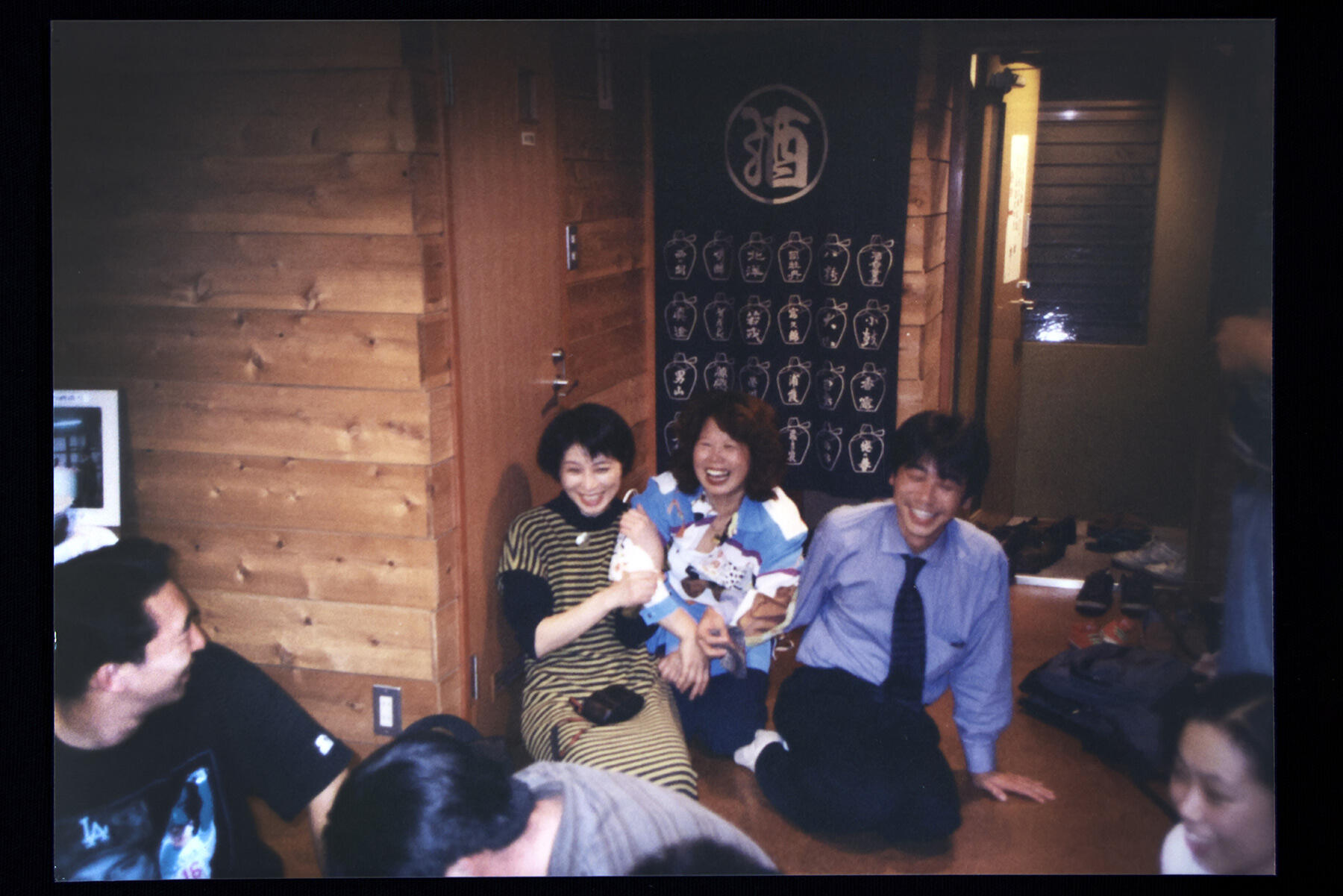

来店客にも声をかけ、店の3階で「十四代を楽しむ会」を開催。高木さんを囲んで、明子さんの手料理を食べながら飲んで語り合うという趣向で、毎回30人ほどが集う会を1994年から3年間続けた。当時を振り返って高木さんは、「僕も一緒に飲むので酔いつぶれてしまって、気が付くといつも小山さんの息子さんたちの部屋で一緒に寝ていました」。高校生だった長男の喜明さんと次男の喜治さんは、高校時代の高木さんと同じく部活がハンドボール部という共通点があり、会話が弾んだという。

「朝ご飯は家族に交じって食卓を囲むのですが、小山さんを筆頭に長女の喜子さんまで小山家全員が体育会系のせいか、ものすごいボリュームで、食べきれませんでした(笑)」。

「十四代」は、その後、多くのメディアで取り上げられ、瞬(またた)く間にスター銘柄となるのだが、小山商店も“十四代特約店”として、ファンや飲食店に一目を置かれる存在になる。小山さんは、酒蔵の若い後継ぎたちに積極的に声をかけ、高木さんのように自ら酒を造る選択肢があることを助言。味わいについても、流行を追うのではなく、「十四代」を新たに生み出した高木さんのように、自ら信じる旨さを表現すればファンがついてくると説いた。さらに無名の若い蔵元の酒を発表する場として、常連客と共同で勉強会も始めた。

「多摩独酌会」と名付けられた日本酒の試飲・勉強会は、当初、取引のある飲食店に声をかけて年に4回開催。その後は一般にも開放され、これまでに80回ほど開かれているが、この会の最大の特徴は銘柄を隠して人気投票を行なうこと。今をときめく「飛露喜」「貴」「而今」「一白水成」の蔵元杜氏たちは、「多摩独酌会の影響力は大きく、ここで一番人気になったことが、自蔵の知名度が上がったきっかけの一つ」と話す。多摩独酌会は、東京で求められている酒の味や、成長株の銘柄を知る場として、蔵元や地酒を扱うプロフェッショナルにとって目が離せない存在になっていった。

「十四代のおかげで、後発だったうちの店も、“地酒の小山商店”の看板を掲げられるようになりました。ご縁に感謝したい」と小山さん。「十四代に救われたのは、うちの店だけではありません。圧倒的なスター銘柄の誕生によって、日本酒に興味を持つファンが増え、飲食店も活気づいた。日本酒の世界に元気を与えてくれた十四代は、日本酒業界の財産です」。

※連載第8回は、「十四代」と同世代の蔵元杜氏、福島県の酒「飛露喜」の物語をお届けします。

店舗情報

店舗情報

- 小山商店

-

- 【住所】東京都多摩市関戸5-15-17

- 【電話番号】042-375-7026

- 【営業時間】10:00~19:00

- 【定休日】第3日曜

- 【アクセス】京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」より15分

※文中の高木さんのお名前の漢字「高」は、正しくは“はしごだか”です。ネット上で正しく表示されない可能性があるため、「高」と表示しています。会社名は「高木酒造」です。

文:山同敦子 撮影:たかはしじゅんいち