【「十四代」物語】「十四代」蔵元の"唯一の弟子"としての誇りと責任を胸に酒造りに邁進――「東洋美人」蔵元・澄川宜史さん その2(第14回)

「十四代」蔵元杜氏・高木顕統さん(2023年に辰五郎を襲名)が、“唯一の弟子”と認め、醸造技術を高く評価している「東洋美人」蔵元杜氏の澄川宜史(たかふみ)さん。澄川さんの大学3年時の研修先が高木酒造だったことから、1996年に二人は出会った(トップの写真は研修最終日に開かれた送別会での高木さん=右と澄川さん)。研修での出会いは、その後の二人の人生にどう影響したのだろうか。

「自分の技術が上がるほどに、高木さんへの尊敬の念が高まります」

高木酒造での一ヶ月弱の研修を終え、98年3月に農大を卒業し家業に就いた澄川さん。引退を申し出ていた杜氏に一年残ってもらい、杜氏と地元の2人の蔵人と共に、仕込み蔵の一室に雑魚寝しながら、早朝から深夜までひたすら酒を造った。

「杜氏さんには厳しくしつけられました。口答えは許されない。『はい』しかない世界です。中学、高校と部活は野球部だったので、僕の意識は体育会系で、縦社会は当たり前。酒はそうやって造るものだと、身体にたたきこまれました」。

99年に杜氏が引退し、澄川さんは25歳で杜氏に就任。その後も4年間は蔵に泊まり込みで酒造りをした。自分や蔵人たちが結婚して家庭を持つようになって“通い”に変えた後も、「酒造りは、本来、杜氏の指揮のもとで夜を徹して取り組むもの」という意識は変わることはないという。

「深夜4時に、こっそりと麹室やもろみを見に行く。心配で、チェックしないではいられない」と言うので、なぜ“こっそり”なのかと尋ねたら、「気が付かれたら、蔵人が毎夜チェックすることになるから」と答えた。決して蔵人に深夜の作業を無理強いすることはないのだ。その話を聞いて、研修の時に垣間見た高木さんの深夜の行動や、高木親子の従業員への心遣いに倣(なら)っているのだろうと想像した。

10kgも体重を落としながら、命を削るようにして、杜氏として初めて醸した酒の初搾りのときは、感動で胸がいっぱいになったという。「苦しい日々でした……、でも喜びのほうが、ずっと大きかったんです」。

造った酒は東京の地酒専門店へ売り込みに行った。岩見交通の深夜高速バスの座席を4席分買って、3ケース36本分の一升瓶を抱えて乗り込み、東京に到着。カプセルホテルに泊まりながら、サンプルの酒瓶を配って歩いた。

そのころ、江東区砂町にあった「はせがわ酒店」(現在は麻布十番店ほか6店。物語は連載第12回で紹介)に行ったときのこと。社長の長谷川浩一さんは、澄川さんの話を聞き終わったとたん「よしわかった!」と言って、知り合いの酒販店を紹介してくれた後、「行くぞ!」と言って、レジの現金をつかんで飲みに連れて行ってくれた。親分肌で知られる長谷川さんらしい気風の良さだ。

澄川さんは翌日から、長谷川さんの紹介や父のわずかな伝手(つて)を頼りに、何軒もの酒販店を回り、持参した酒を配り終えて地元へ帰った。だが、蔵で待っていても一向に注文は入ってこない。

「一日中、FAX機とにらめっこしていても、ピーとも鳴らない。命懸けで造った酒ですが、いまの酒質ではレベルが低いことを思い知らされて、敗北感でいっぱいになりました」。

その頃の「東洋美人」は、どんな酒だったのか。当時を知る福岡の地酒専門店「とどろき酒店」の轟木渡さんに聞くと、「ツンとしたアルコールを感じるような、フツウの酒。正直言って魅力は感じませんでした」。

澄川さんの造りたい酒のイメージは、米の持つ丸み、甘味、旨味を大切にした日本酒。だが、思うような酒に造り上げることができなかったのだ。

25歳の新人杜氏の澄川さんと、酒販店を継いで地酒専門に転換して間もない26歳の轟木さん。気心が通じるようになった若い2人は、酒質について作戦会議を開き、東京に出て、銀座の有名寿司店や人気の高級レストランなどを食べ歩いた。

レベルの低い自分の酒に対し、高木さんは杜氏としての初作品から絶賛されている。高木家の食卓を経験した澄川さんは、酒造りには味覚の鍛錬が不可欠だと思ったのだろう。一流と言われる食の世界を体験し、酒造期には“高木語録”を書き留めたメモを参考にしながら、あくなき探求心で酒造りにあたることで、「東洋美人」の酒質は一気に向上。東京の著名な地酒専門店がその存在を認めるまで、月日を要することはなかった。

筆者が初めて「東洋美人」を飲んだ2003年、端正だが線の細い印象だったが、07年に蔵を訪問したときには、味わいが丸くふくよかになり、白桃のようなチャーミングな甘味を感じた。「十四代」の芳醇さとは異なるのだが、旨味や甘味の印象には共通するものを感じるようになった。澄川さんに、そんな感想を言ってみると、「十四代を真似したくてもできるものではありませんが、少しでも近づきたいという思いは強い」と答えた。

「十四代を初めて飲んで、旨くて衝撃を受けたという声をよく耳にしてきましたが、僕は驚きの感情は湧かなかった。これがおいしい酒というものだ、最高峰だと腑に落ちた。たまらなくフルーティーで、旨味も甘味もたっぷりとある。十四代の味を端的に言えば、 “甘旨い(あまうまい)”の境地。それは僕の理想に近い。何度も飲食を共にするなど長く交流するうちに、

“自然な味”とは言うが、なりゆきに任せた発酵という意味ではない。酒は“できた”ではなく、酒を“造りあげたい”と澄川さん。

「自分のめざす方向へ到達させるのが目標です。酒造りに必要なのは、物理と化学、生物学。できる限り数字に落とし込んで、1+1は3ではなく、2でなければならない。想定外のプラスは不要です。想定外になるのは、技術力が足りないこと。そんな技術力の欠落を個性と呼ぶのは甘えだと思う。僕は技術を究めたいのです」。

自信過剰に聞こえる言葉を吐きながら、「酒造りは怖い。想定を超えたことが起こらないか、いつも震えている」と気弱な台詞もつぶやく。自分の造る酒に責任を持ちたいがゆえに、自分の理解を超えたところがあってはならないと、常に自分を諫めているのだ。

高木さんは、そんな澄川さんの姿勢を理解し、技術を認めている。

「澄ちゃんは、鋭い質問を投げかけてくるんです。それはどれも、僕が少し前に疑問に思って、悩みぬいた末にようやく解決してきたことばかり。そんなことに気づくのは澄ちゃんだけですよ」と、後輩のことを誇らしげに話す高木さん。澄川さんの質問とは、米の蒸し分け(麹米は柔らかく、掛米は固く、が常識だけれど、

心が通じ合う同士、頻繁に連絡を取り合っているのかと想像したら、澄川さんが「僕からは決して電話もメールもしません。質問があっても、用事があっても、顕統さんからの連絡をひたすら待ちます。いつ連絡があってもいいように、常に質問を準備しているんです」と言うので、驚いた。これが、“意識は体育会系”という澄川さんの“師匠”に対する最大の敬意の表し方なのだろう。

高木さんに対する澄川さんの特別な思いを象徴するのが、酒米「酒未来(さけみらい)」だ。

酒米「酒未来」は、高木酒造14代目蔵元の先代・辰五郎さんが、寒冷な山形県で、山田錦に匹敵する優れた酒米をめざして18年の歳月をかけて交配、育種に取り組んで来た米のうちの一品種で、99年に新しい酒米として登録された。未来が輝くようにという願いを込めて、父が育種した希少な米を、高木さんは自身が認めた若手に使って欲しいと、26の蔵元(2025年現在)に託している。澄川さんは、酒未来を最も早く譲られた一人なのだが、5年もの間、商品化しなかった。

「真っ先に分けていただけるなんて、大変な名誉なこと。米も素晴らしいと思いました。それだけに、最高の酒を造ろうと酵母との相性や熟成の仕方など探っているうちに時が経ってしまったんです。5年目に出したのは、納得した酒を造ることができたことが第一ですが、『而今(じこん)』が酒未来の酒を出すと聞いたので、急がなくちゃいけないと思った(笑)。大西くんの造る酒も旨いからね。甘味の質がいいんですよ」。

酒未来を使った、静かな旨味と透明感が両立した純米吟醸酒で、「東洋美人」はますます評価が高まった。ところが2013年7月、局地的な集中豪雨で澄川酒造場は大きな被害を被った。近くの小川が氾濫し、仕込み蔵の中は2メートルの高さまで水が押し寄せ、仕込みタンクは浮き上がり、甑(こしき)や酒を搾る槽(ふね)、瓶詰め機などの機械類は全て使えなくなった。

澄川さんの妻・留美子さんは、押し寄せる濁流のなか、2人の娘を抱いて必死で玄関に立っていたところに、義父の隆俊さんの助けでようやく2階に逃れたという。

シンガポールにいた澄川さんは、妻からの電話で水害を知るが、電話が途切れて状況がわからない。あわてて帰国したものの、土砂崩れで通行止めになり、ようやく帰宅したら家も酒蔵も泥まみれだった。電気も水道も遮断され、負けん気の強い澄川さんでさえ、その場から逃げ出したくなるほどの惨状だった。

すぐに山口県内の酒蔵が見に来てくれて、そこから被災状況が伝わり、近隣の蔵元や酒販店、東京の「はせがわ酒店」、交流のある全国の蔵元などが、毎日、30人~40人入れ替わりながら復旧の手伝いに駆けつけた。ボランティアも合わせてのべ1000人以上の助けもあって、お盆明けには、瓦礫を撤去し、土砂を出すことができた。捨てる作業が一段落して、ようやく前に進もうという気持ちになったという。

気持ちが切り替わってからは、決断は早かった。

2007年に杜氏になって以来、酒質アップのためにできる限りのことはやってきた。だが資金がなく、小さな道具でさえリース代が数十万円と聞いて諦め、老朽化した建物や設備類も更新できなかった。水害でリニューアルせざるを得なくなったため、性能が良く、量も2倍造れる設備を思い切って新規に購入。仕込み蔵も新築することを決めた。湧き水も汚染されている可能性があったので、新たに2本の井戸を掘った。合計で5億円もの借金をして、酒造りを再開させたのだ。

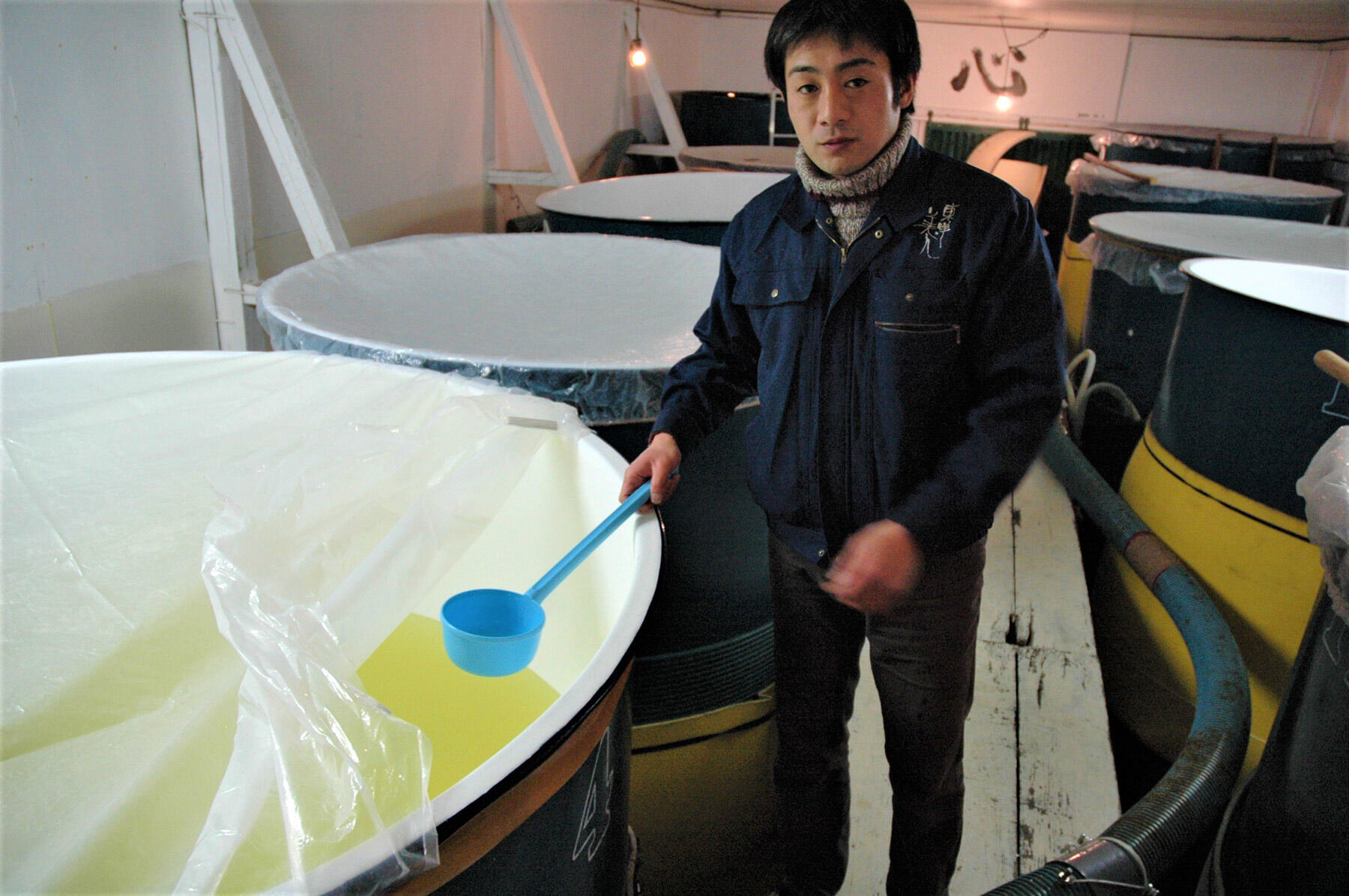

水害の2年後の2015年。澄川酒造場を訪れると、赤瓦の酒蔵の前に、3階建てのタワーのような立派な仕込み蔵が立っていた。

「失ったものを取り返すためには、これまでの2倍以上の稼ぎが必要で、より上質な酒を、量もたくさん造らないといけない。それをやり遂げようと決意して、多額の借金をして最新式のスゴイ設備を導入したんです。これは未来への投資。大きな借金は背負いましたが、さらに理想に近づくことはできました。水害前より、アイテムは絞りましたが、酒は確実においしくなっている。自信はあります」。

逆境をばねに、ステップアップしてきた澄川さん。「分析装置など最新の設備を導入したおかげで、それまでは“十四代のような”といった感覚で行なっていたところも、数値で見えてきた。解明できなかったものが見えてきたことで、高木さんとは、前より核心に迫った醸造の話ができるようになったと思います」。

水害では多くのものを失った。その中には、研修生のときに、高木さんが教えてくれたことを書き留めておいたメモも含まれるという。

「学生の時はまったく意味がわからなかった言葉が、何度も見直しているうちに理解が深まり、僕を成長させてくれた。かけがえのない宝物でした。日を追うにつれ、僕にとって高木さんの存在は大きくなっています。メモはなくなってしまいましたが、言葉は胸の中にあります。メモを失った今になっても、ふっと蘇ってきて、いろいろなことを教えてくれるんです。 今、酒造りが楽しくてたまりません。顕統さんから教えて頂いた、

澄川さんに改めて、十四代とはどんな酒と捉えているのか、聞いてみた。

「極めて健全な発酵が行われている、日本酒らしい日本酒の頂点だと思います。特に、高木さんは、甘味、旨味の出し方、アミノ酸のコントロールが優れている。技術として突出していると思います。昨今、日本酒は、ワインと比べて酸が少ないとか、アルコール度数が高いと言う人がいますが、健全な発酵をすればワインより度数が高くなるのが日本酒の特性ですし、たくさんの酸は出ません。アルコール度数が高いからたくさん飲めないという人もいますが、たくさん飲まなくてもいいじゃないですか。いま流行りの低アルコール酒や酸の出た酒は、僕の進む道ではない。ワインの真似をするのではなく、奇をてらわずに、日本酒にしかない魅力を究めたい。その究極の一つが十四代だと考えています」。

自分の技術が上がるほどに、高木さんへの尊敬の念が高まる、と澄川さん。

「高木さんは今もなお、身も心も削りながら、あくなき向上心を持って常に上を目指している。高木さんが、ただ一人の弟子と言って下さっていることもあって、東洋美人について語られるときは、必ず十四代の名前がついて回ります。その名前に恥じないように、進化していかなければならない。それがご縁をいただいた僕の義務であり、責任だと思っています」。

「日本酒は國酒。他国の酒の製法を真似することなく、國酒としての在り方を突き詰めていきたい」と高木さん。「伝統産業であることに誇りを持ち、伝統製法を遵守して、日本酒らしい日本酒を造りたい」と澄川さん。理念を共有する師匠と弟子は、自らが信じる酒造りの王道を邁進している。

澄川酒造場

山口県萩市中小川611 【電話】08387‐4‐0001

※次回は島根の酒「王祿」の物語をお送りします。

※文中の高木さんのお名前の漢字「高」は、正しくは“はしごだか”です。ブラウザ上で正しく表示されない可能性があるために「高」と表示しています。会社名は「高木酒造」です。

文・撮影:山同敦子