【肉ライターが潜入!】人気焼肉店が集結する"焼肉研究会"では、何が議論されているか?

-

- 連載 : 東京町焼肉最前線!

この数年、東京の町焼肉が劇的に進化している。今回は、『焼肉スタミナ苑』(砂町)の呉奉柱(オ・ボンジュ)さんの誘いで参加した“焼肉研究会”の様子を紹介する、特別番外編。町焼肉の進化の秘密に迫ります!

「都内近郊の焼肉店が集まる会があるらしい」

少し前にこんな噂を耳にした。そういえば、この連載で取り上げた中でも『焼肉ここち』(高円寺)、『ホルモンコウ』(荻窪)、『スタミナ苑』(砂町)の店主は学校の先輩後輩だし、本連載でまだ取り上げていない店も含めて、最近では焼肉店同士が仕入れやメニューについて相談することもあるという。

そんな話に思いを巡らせていたら、本連載でも取り上げた『焼肉スタミナ苑』(砂町)の呉奉柱(オ・ボンジュ)さんからメッセージが入った。

「平日に炭職人さんを招いて、焼肉屋が集まって勉強会をやるのですが、よろしければいかがでしょう」

行きます!炭火大好き!2019年には『dancyu』本誌で、案内人の銀座バードランド和田利弘さんとともに紀州へ赴いて、備長炭の炭作り&窯出しを目の当たりにしたし、最新号の野菜料理特集でも僕の私物、Weberの丸型57cmグリルが誌面にお目見え。肉レシピや焼肉の著書がある身としては、炭や熱についての興味は人一倍!行けば未知なる知見もあるはずだ。

当日は、午後に貸し会議室での座学、その後近隣の焼肉店を貸し切っての実学&交流会という流れ。当日は焼肉店を中心に20名超の方が来られるとか。

きちんとごあいさつをするのは初めての方がほとんどかな……と思っていたら、講師は旧知の備長木炭専門店『廣備』の本多太郎さん。物理学の論文や歴史的資料なども読み漁り、広く炭火を探求する炭火研究家だ。こうしたセミナーは焼鳥店向けには多かったが、焼肉店向けは初めてだという。

この日参加した焼肉店のうち、約半分はガス火の店ということもあり、話はガス火と炭火の違いから始まった。この日はプロ向けということで説明を端折っていたが、熱には主に3種類の伝わり方がある。

- ・熱伝導(物質を通じて高温側から低温側へ熱が移動する現象。主な活用例:フライパンの底面に接した肉が焼ける)

・対流(液体や気体などの温まった流体が上昇し、冷えた流体が下降する循環運動で熱が移動する現象。主な活用例:湯沸かし、エアコンの冷暖房)

・輻射熱(電磁波(赤外線など)を通じて空間を移動し、物質を介さずに熱が伝わる現象。主な活用例:太陽の熱、炭火など)

もっともフライパンで肉を焼く場合にも、鍋上で空気の対流は起きているし、湯沸かしでも鍋底から水に熱が伝わるところまでは熱伝導が主役。輻射熱の象徴のような炭火だって上方では対流が起きているし、直接触れれば熱伝導だって起きる。

すべてはバランスで、日常で使う熱源がどれか一つの伝わり方だけということはない。

ともあれ、この3種類の組み合わせで熱は対象物に伝わる。この日はガス火、ワラ火、薪火、炭火、備長炭の共通点と相違点から話が始まり、先述のガス火と炭火の熱の伝わり方、木炭の種類による火持ちや温度の違いについて多くが割かれた。

それにしても焼肉店のみなさんの熱心なこと。焼肉店の方には豪放磊落なイメージがあったが、受講態度も真剣そのもので質問も現場ならではの機知に富んだものが多かった。

- Q1.備長炭は脂が落ちても炎が上がらないのはなぜか

Q2.炭火の場合、特に熱が入りにくい厚切りタン、ヒレにも比較的熱が入りやすいのはなぜか

Q3.熟成肉はガス火向きか炭火向きか

こうした質問にも明快な回答がある。1は「備長炭の方が燃焼温度が低いから」、2は「ガスより炭の方が赤外線が多い。赤外線は肉など自然界にあるものに吸収されやすい波長」。3は「熟成肉の香りを純粋に楽しみたいならガス」(これは仕上がりの嗜好と焼き方にもよる)などなど。

1時間30分の座学の時間はあっという間に終わり、いよいよ確認の実学&交流会へ。全員参加で焼肉店『亀萬』(鹿島田)へと向かう。人気急上昇中のこの店を貸し切るとは、焼肉店店主の集会ならでは。ちなみにこの『亀萬』は、近年話題の『さわいし』(武蔵新城)の店主を輩出した、たまプラーザの名店『うらら』の姉妹店。昨今のイキのいい焼肉店はどこかでつながっている。

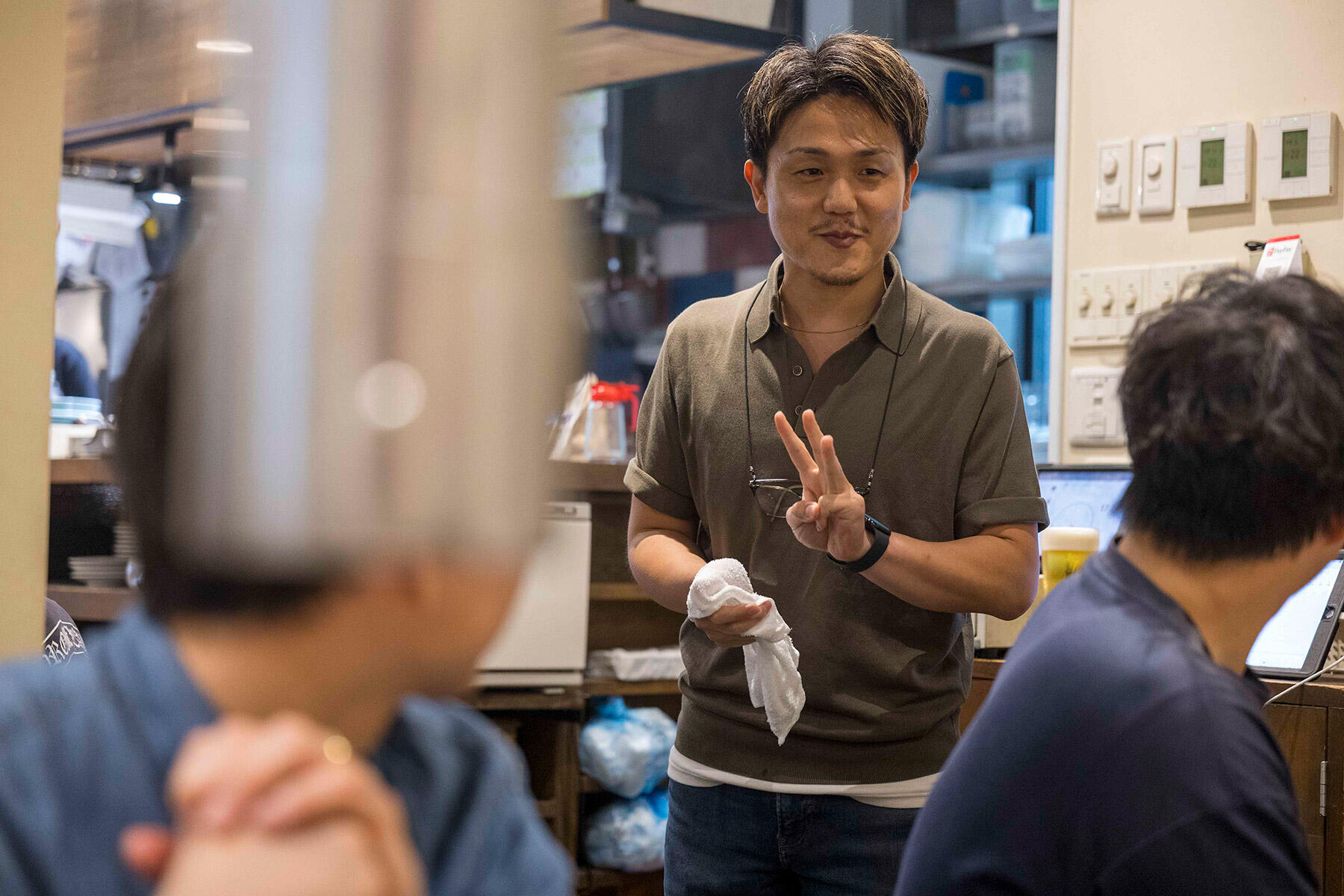

本多さんは、切り出し珪藻土の大型七輪と紀州備長炭を持ち込んで、通常の七輪との焼き比べまでやるという。なんと贅沢な会なのか。まずは主催の呉さんの挨拶で会の口火が切られた。

同時に肉が次々供される。ホルモン盛り合わせ、上タン&上ハラミの盛り合わせ、上レバー、タン下&ハツアブラ&ミノ&ツラミ盛り合わせ、テッポー&黒毛の味噌タン&豚タン&豚カシラ&シビレの盛り合わせなどなど。最初に出たキムチ、たたききゅうり、もやしナムル以外は徹頭徹尾肉、肉、肉!

全卓に焼肉店の店主が集っている。仲間とはいえ、ライバル店の店主でもある。焼きは真剣そのもの。それでも繰り広げられる会話は焼きや肉の話のみならず、店舗運営や人生相談(!)まで多岐にわたっていた。知見と技術を学びに来たはずが心を通わせている。あたたかな光景に心の奥が熱くなる。

一昔前、焼肉店の店主が集まってこんな会が行われる世界線があるとは想像もしなかった。

理(ことわり)を学び、現場で幾度も焼きを重ねる。熱源についての知見を上書きし、ときに仲間に不安な気持ちを吐露したり、そんな告白に耳や胸を貸したり。そうして明日の営業に備えて、一人、また一人と帰途につく。

この日、亀萬に集まった焼肉店の皿の上には、学び続ける情熱と愛情たっぷりの肉仕事が盛り込まれている。

店舗情報

店舗情報

- 焼肉ホルモン 亀萬

-

- 【住所】神奈川県川崎市幸区鹿島田1-8-42

- 【電話番号】044-589-3228

- 【営業時間】平日 17:00~23:00(L.O 22:00) 土日祝16:00~23:00(L.O 22:00)

- 【定休日】不定休

- 【アクセス】南武線「鹿島田駅」より2分

文・写真:松浦達也