【「十四代」物語】高木辰五郎さんが"将来の酒の目標"を定めた、新宿での濃密でかけがえのない2年間(第4回)

名酒「十四代」蔵元杜氏の高木辰五郎さん(56歳)は大学卒業後、帰郷する直前まで東京・新宿の高級スーパーの売り場で働いていた。高木さんは「無我夢中で学び吸収した、濃い2年間だった」と話す。若き高木さんを支えた飲食店、新宿「GORI」オーナーの藤本さん夫妻と高木さんの物語、その続編をお届けする。

満足できる酒を造るまで、“酒蔵の息子”とは明かさない覚悟

職場から近い飲食店「GORI」に頻繁に通うようになった高木さんは、店主の藤本宣(のぼる)さんの好意で日本酒の試飲をさせてもらったり、接客など仕事上の悩みも打ち明けるようになった。それでも酒蔵の息子だとは明かすことはなかった。「出会った頃は、実家の蔵の酒が、GORIさんの店に並ぶ銘酒と同じ土俵に上がれるレベルにないことが恥ずかしかった。そんな蔵の息子だとは知られたくなくて黙っていました」と高木さんは心のうちを吐露してくれた。穏やかな性格で、闘争心をむき出しにすることはない高木さんだが、旧家に生まれた誇りは強く、人一倍負けず嫌いだ。家業の酒のレベルの低さを知られるのは屈辱だったのだろう。

だが、藤本さんと親しくなり、感謝の思いが深まるにつれて、高木さんの思いは変化していった。

「酒蔵の息子だと明かせばGORIさんは、きっとすぐにうちの酒を置いてくれるでしょう。でも店に貢献できないような酒をお情けで置いてもらうような恥ずかしいことは絶対にしたくなかった。GORIさんの店に並ぶ酒の中で一番と思える酒ができたときに、堂々と名乗ろう。それまでは黙っていることが恩返しだ。そう覚悟を決めたのです」

自信をもって名乗れる酒蔵になることが、心に秘めた目標になっていったのだ。

高木さんの酒の“自主勉強”は、GORIで飲む時間に留まらなかった。勤務していた伊勢丹系列の高級スーパー「クイーンズ・シェフ」(1985年~2003年閉店)の周りには都内有数の繁華街が広がっている。そこで、近隣の銘酒居酒屋へカートを押して日本酒を配達するという、スーパーマーケットとしては異例のサービスを敢行したことから、高木さんは店主たちに可愛がられるようになった。居酒屋の開店前の時間に、半端に余った酒をふるまってもらいながら、少しずつ味を覚えていった。

忙しい合間を縫って、地下鉄で3駅目の四ツ谷駅近くにある憧れの地酒専門の酒販店「鈴傳(すずでん)」にも頻繁に視察に訪れた。この店は藤本さんがGORIに日本酒を置くきっかけとなった名店でもある。「酒を買うお金は持っていないので、並んでいる酒瓶やラベルを見るだけでしたが、それでも心躍る至福の時間でした」と高木さん。

通い続けるうちに、同じ酒売り場でも、勤めている高級スーパーと、同系列のデパート伊勢丹、日本酒専門の酒販店「鈴傳」では、品揃えが異なることがわかってきた。客が求める酒は、好みによる違いはもちろん、晩酌かギフトかなど用途によって、内容や容量、価格帯、デザインが異なる。また、買いに行く店も、客層や用途によって違う。瓶を眺めながら、酒や酒売り場に求められることは何か、真剣に考え続けた。

高木さんが出した結論は、「自分がめざすのは、スーパーやデパートに並べられる酒ではなく、鈴傳のような地酒専門の酒販店で扱われる酒」ということだった。「心底日本酒が好きで、鈴傳に買いに行くようなお客さんたちに愛される酒を、将来の目標に定めたのです」。

休日は自費でワイン学校に通って基礎知識を身につけ、熱心に試飲にも取り組んだ。のちに高木さんは、当時は珍しかった酒米の品種別「十四代」の純米吟醸酒シリーズを発売して話題になるのだが、この時に学んだ“品種の特性を重んじるワイン”をヒントにしたという。

こうして高木さん曰くの「無我夢中で学び、吸収した2年」が過ぎたとき、山形の父から突然電話があり、杜氏が引退を申し出て来たので、帰ってきて欲しいと要請される。

「伊勢丹では5年間、勤める予定だったのに、まだ2年です。毎日、濃密で充実したかけがえのない時間を過ごしていたので、去りがたかったというのが正直な気持ち。でも酒蔵を継ぐのは僕の一生の仕事であり、果たすべき使命です。思いを断ち切って家業に就くことを決心しました」

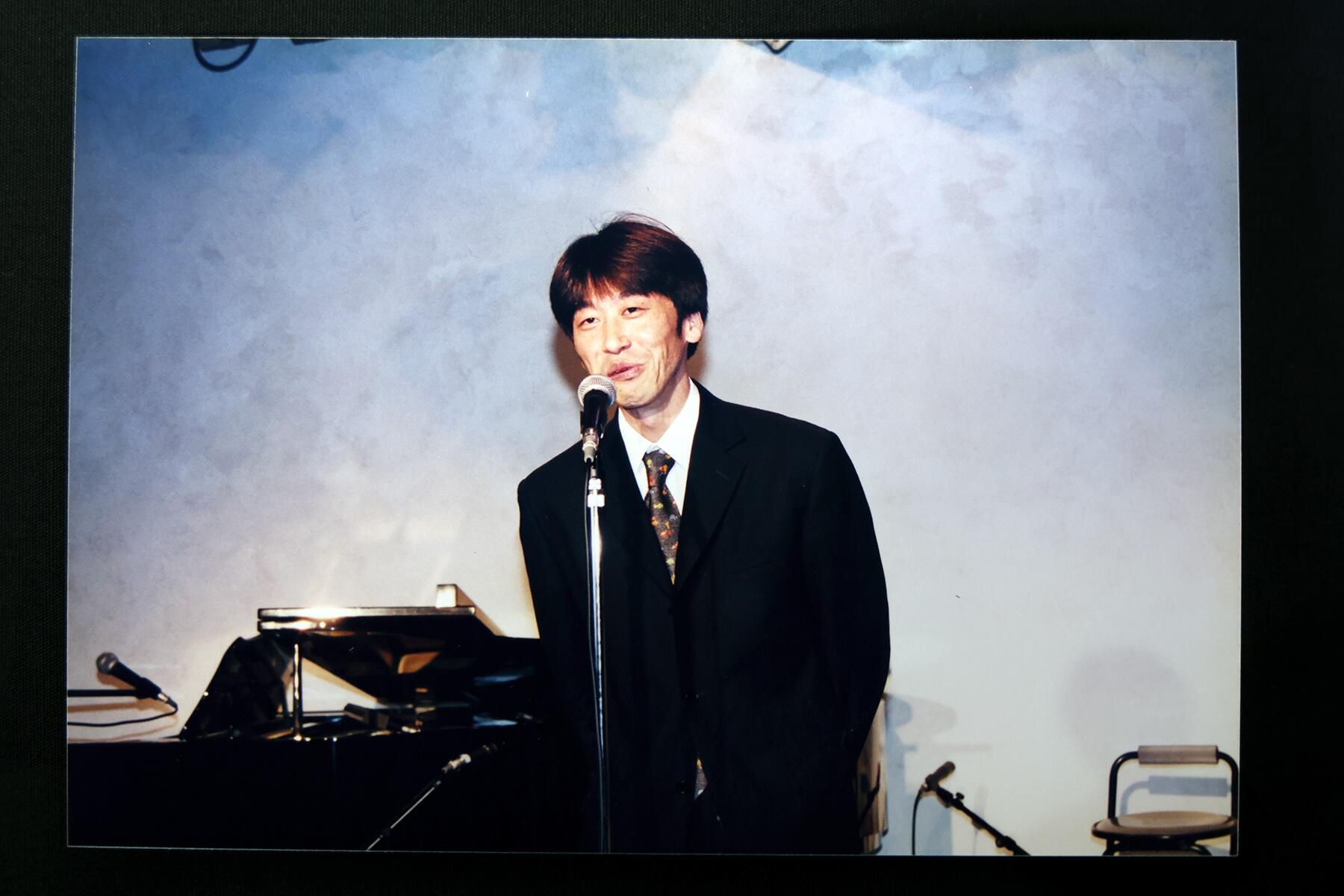

辞職を申し出ると、職場の同僚や先輩、酒問屋や洋酒メーカー、居酒屋店主や従業員など取引先の人々が、高木さんとの別れを惜しんで、連日、盛大な送別会を開いてくれた。連夜の送別会は噂になり、メンバーを入れ替えながら、さらに延々と送別の宴が開かれたという。どんな場所、どんなメンバーのなかにいても、多くの人から慕われる高木さんの人柄が伝わってくる。

高木さんがGORIに挨拶に行ったのは、最後の最後、山形に帰る前日のことだった。

「実は僕は、酒蔵の息子です。急遽、家業を継ぐことになったので、明日、地元に帰ります。これまでの御恩は決して忘れません。一年経ったら必ず旨い酒を持って帰ってきます。待っていてください」と告げたのだ。当初は「5年勤めてから蔵に戻り、納得できる酒ができてから酒蔵の跡取りであることを明かす」と決めていたが、急遽の帰郷となったため、決意だけでも伝えておきたかったのだ。

そして宣言通り、一年後の1994年、高木さんは自分自身で初めて造った酒だと言って、ラベルの貼っていない酒を抱えて店を訪れた。持参した酒を一口飲んだ藤本さんは「びっくりするほど旨かった。この酒は絶対に伸びると確信しました」と言う。「アキちゃん(高木さん)が酒蔵の息子だというのも驚いたけど、ホントに一年後にお酒を持って来るなんて……。二人とも胸がいっぱいになってしまいました」と礼子さん。約束を果たした“孝行息子”の帰還に感涙した夫妻は、その日、高木さんと深夜まで語り合った。

高木さんが持参した酒は、のちに「十四代」中取り純米として販売され、地酒専門酒販店「鈴傳」でも扱われて大ヒット。GORIでも「旨い!こんな酒、飲んだ事ない!」と、これまでにない大きな反響を呼ぶ。ほどなく「十四代」は、GORIで指名ナンバーワンの銘柄に躍り出て、店は希少な銘酒が味わえる隠れ家として評判となる。高木さんは、藤本さん夫妻に最高の恩返しができたのだ。

※連載第5回は、「十四代」のデビュー初年度から親しく付き合ってきた福島県の酒販店との物語をお送りします。

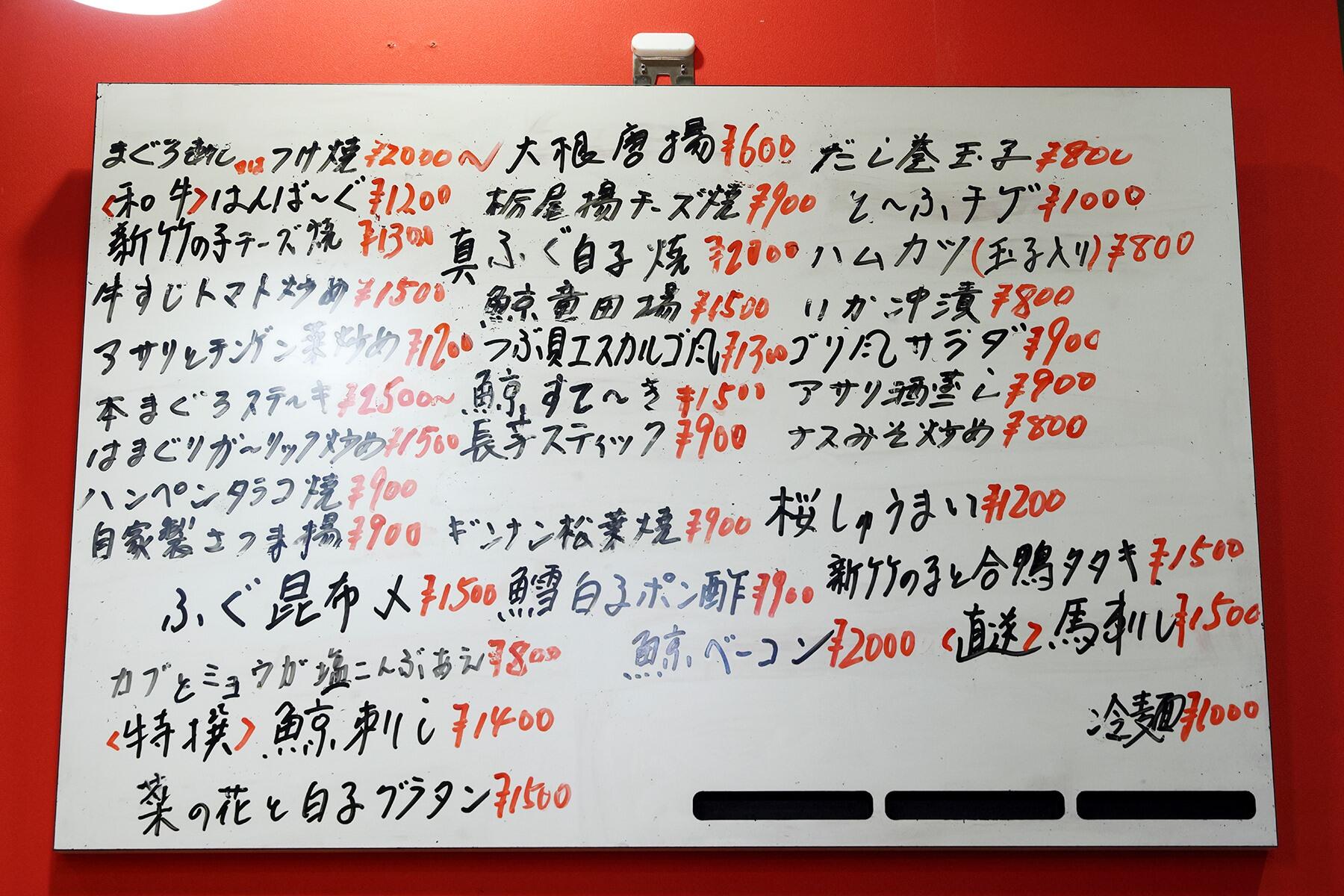

店舗情報

店舗情報

- GORI

-

- 【住所】東京都新宿区新宿1‐17‐11 大洋ビル1階

- 【電話番号】03‐3353‐1294 原則として紹介制で、要予約。

- 【営業時間】18:00~21:30(L.O.)

- 【定休日】土曜 日曜 祝日

- 【アクセス】東京メトロ「新宿御苑駅」より徒歩2分

※文中の高木さんのお名前の漢字「高」は、正しくは“はしごだか”です。ネット上で正しく表示されない可能性があるため、「高」と表示しています。会社名は「高木酒造」です。

文:山同敦子 撮影:たかはしじゅんいち