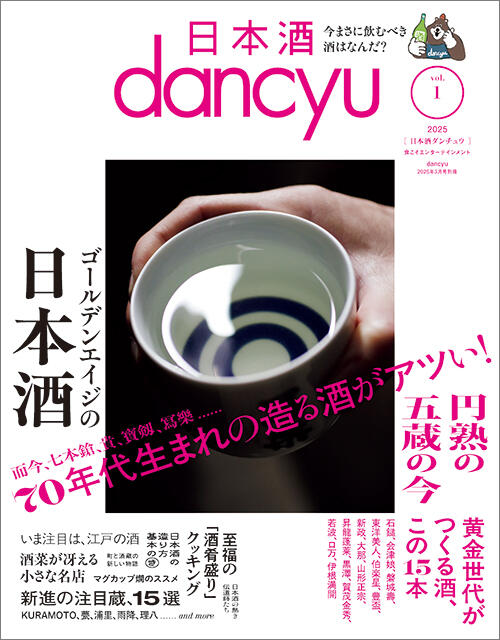

「飲む人がみんな幸せになる」...日本酒好き垂涎の「而今」は、なぜそんなにも人気なのか

-

- 連載 : dancyu本誌から

2004年、わずか30石の醸造からスタートした「而今」。ピュアな甘味と爽やかな酸味の優れたバランスが飲み手を惹きつけ、今や入手困難な人気銘柄に。蔵元杜氏の大西唯克さんのコツコツ積み重ねてきた変革と、未来を見据えた挑戦に迫る。

本記事は「日本酒dancyu vol.1」(2025年2月6日発売)から特別公開中。

20年間造りを磨き続け、目指すのは透明感と旨味の共存

過去にも囚われず、未来にも囚われず、今をただ精一杯生きる。

鎌倉時代を生きた禅僧・道元の説いた“而今(じこん)”という世界観。この言葉の意味を21世紀にあまねく広めたのは、僧侶ならぬ、日本酒だった。

その酒「而今」の誕生は、今から20年前に遡る。木屋正酒造六代目蔵元・大西唯克さんが、2004年秋、杜氏としての初仕込みに挑んだ当時、蔵の醸造量は、タンク6本のみの130石。タンクの中は、吟醸酒や純米酒などの特定名称酒ではなく、地元で安価に流通している「高砂」銘柄の普通酒だった。

自分が継ぎ、自分が醸す酒で率いていく蔵。この先、どうしていこう。そんな不安をはねのけながら大西さんが仕込んだ大吟醸酒は、翌年春の全国新酒鑑評会でいきなりの金賞を受賞する。一躍、業界の注目を集めた醸造家の誕生を祝して、母が贈ったのが「而今」という新銘柄だった。

初年度の而今の醸造量は、30石。搾った際に抱いた「この3000本をどう売るか」という心配は杞憂となって、而今は、業界に影響力を持つ地酒専門店、飲食店の店主たちの心を次々と捉えていく。魅惑的な甘味と果実感のある酸、そこに華やかな香りが溶け込む而今は、酒のほうから飲み手に近づいて来てくれるようなフレンドリーな酒だ。

その魅力に惹きつけられる人たちは年々増え続けて、現在の醸造量は、1400石。人生の中の20年間は長い歳月だが、蔵の歴史としては短い間に、10倍もの醸造量増加を達成したことになる。

当の本人である大西さんは「最初は、小さな蔵の職人のような造り手になりたいと思っていたんです」とスタート時点での気持ちを振り返る。

けれども期待の新人に寄せられる多くの声は「せっかく注目されるチャンスをもらったのだから、もっと造って1000石を超えろよ」というものだった。律義で誠実な大西さんは、その声を前向きに受け止める。自分を最初から応援してくれた人たちへの感謝を絶対に忘れたくないという気持ちもあった。

「ご縁をいただいた酒販店さんたちがうちの酒を欲しいと言ってくださるなら、その声に応えたいとも思いました」

とはいえ、大切なのは、酒質を守りながら慎重に一歩ずつ歩みを重ねること。それが大西さんの定めた信条だ。

- 日本酒dancyu vol.1(dancyu 2025年3月号別冊)

- A4変型判(160頁)

2025年2月6日発売/1,700円(税込)

文:藤田千恵子 写真:佐伯慎亮