【番外編】塩の浸透圧ってそういうことか!

干物をつくっていると、「魚に塩がまわる」とか「塩が十分に入っていない」といった表現をすることが多い。浸透圧の効果だということは何となくわかるが、実際にどのような仕組みで干物ができるのだろうか。科学ライターの平松サリーさんに教えてもらおう。

美味しい干物はなぜ美味しいのか、科学的な理由を知りたい!

明治30年に創業し、3代目の故島田静男さんによって「無添加天日干し」の干物づくりを確立した「島源商店」。静男さんの娘婿である内田清隆さんが僕の干物師匠だ。

島源商店に入る前はまったく違う仕事をしていたという内田さんだが、干物のプロとしてすでに10年もの積み重ねがある。島源商店が長年培ってきたノウハウと合わせると、原料の魚を見るだけでどうすれば美味しい干物をつくれるのかがパッと頭に浮かんで手が動くのだと思う。迷いなくつくって焼いてくれる干物がやたらに旨い。修練の賜物だろう。

しかし、アマチュアの僕が自宅で干物をつくれるのは週1回20匹程度が限度だ。正直言って、内田さんから習ったことの半分も実践できていない。包丁の使い方一つでも体で覚えるべきことが多すぎるわりに反復練習がまったく足りないからだ。

活路はある。経験不足を理屈で補うのだ。天日干しの魚はなぜ美味しくなるのかを理論的に知っておけば、手をかけるべきところが明確にわかるだろう。大量の魚を効率よく干物にしなければならないプロの内田さんとは別の角度で美味しい干物づくりを追求できるかもしれない。『おもしろい! 料理の科学』(講談社)などの著書がある科学ライターの平松サリーさんに教えてもらおう。

水分を外に出せば、魚の体積あたりの“旨味の濃度”は上がる

「太陽光によって干物が美味しくなる理由は、少なくとも私にはよくわかりません。天日干しに関する論文もいくつかありますが、その効果については見解が分かれているようです。魚にはもともとイノシン酸という旨味成分が多く含まれています。魚肉のタンパク質が分解されることで生じるグルタミン酸との『旨味の相乗効果』によって美味しさが増すことは多少期待できます」

天日干しの効果は「わからない」と率直に言ってくれる平松さん。実は天日干しに関する研究論文はとても少ないのだそうだ。なぜなら「干物研究は乾燥機で干物をつくる大手企業の製法を前提としているものが多い。天日干しはあまりテーマとして扱われていないのでは?」という裏事情も教えてくれた。

でも、内田さんがつくる天日干しの干物には、確かに強い旨味を感じる。一体どうしてだろう?

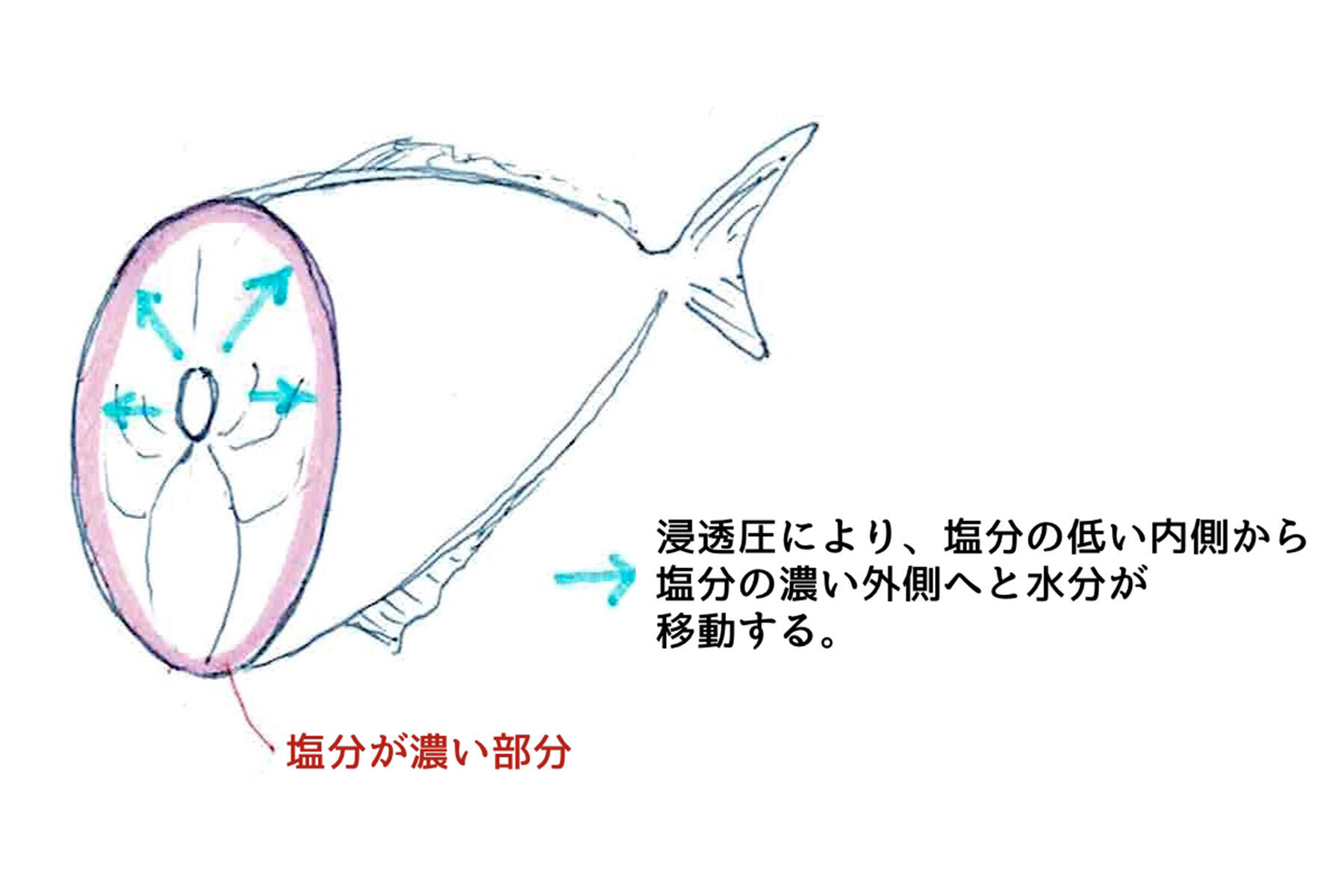

「一番の理由は、旨味を上手に凝縮させているからだと思います。浸透圧の働きと乾燥によって水分が外に出ていくので、魚の体積あたりの旨味の濃度はそれだけ高くなります」

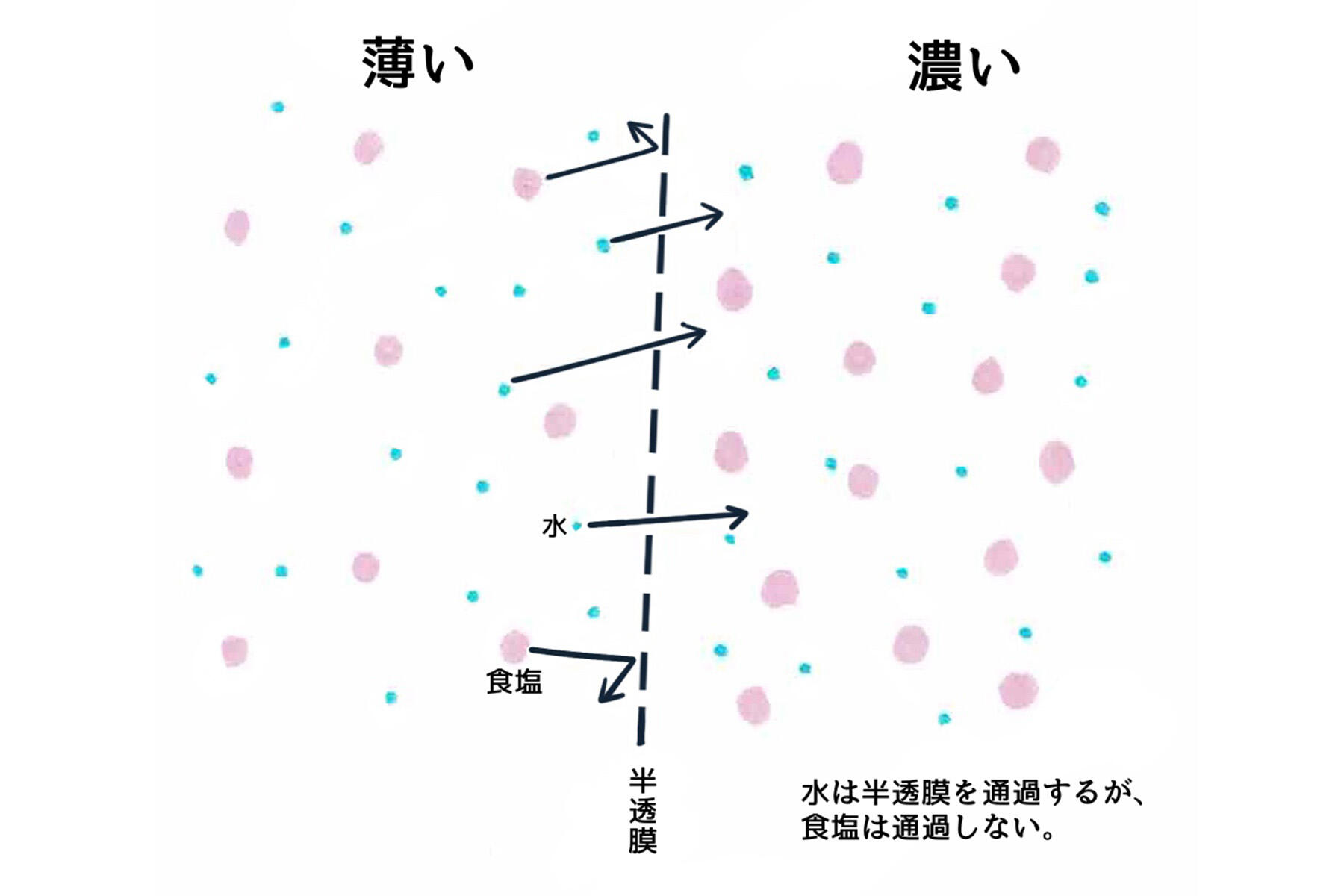

今度は明確に回答してくれる平松さん。そういえば、干物づくりの重要概念である浸透圧について僕は正確に理解していない。平松さんは図解しながら教えてくれた。

「浸透圧というのは塩分がしみ込む力ではなく、水が出ていく力を指す言葉です。生き物の細胞を覆っている細胞膜は水の分子は通しますが、塩などの大きな分子はほぼ出入りできません。濃度が高いほうに水の分子が出ていき、細胞膜を挟んだ水分の濃度を均一にしようとする力が働きます。それが浸透圧です」

塩や醤油は、魚の身の奥には実はほとんどしみ込まない!

美味しい干物は身の奥のほうまで塩味を感じる気がする。しかし、平松さんは「塩が奥までしみ込んでいるわけではない」と指摘。どういうことだろうか。

「塩分濃度が高いと、魚の表面にたくさんの塩がしみ込みます。浸透圧も強く働くので、水はたくさん出てきます。でも、短時間に身の奥まで塩がしみ込むわけではありません。食塩水に魚の切り身を24時間浸しても、表面から6mm程度しか塩分はしみ込んでいなかったという実験結果もあります」

自分で試してみるならば色の濃い醤油を使った液体で実験してみると視覚的にわかりやすい、と平松さん。醤油の中に新鮮な魚の切り身を24時間浸してから切って断面を観察しても、表面からやはり4、5ミリ程度しか醤油の色がつかないことが観察できるという。

塩が少しだけしみ込むのは、空気や塩に触れた表面の細胞膜が壊れていくから。それでも30分程度では1ミリほども塩は魚に入らない。

「乾燥すると細胞膜は壊れていくので、干している最中にさらに奥のほうに塩がしみ込むのだと思います。また、一度冷凍したものを解凍すると細胞膜が壊れるので、塩が入りやすくなります」

死んだ生き物は時間の経過とともに細胞膜が壊れていく。身も崩れるので隙間ができ、より塩が入りやすくなる。やはり鮮度が少し落ちた魚のほうが干物はつくりやすいのだ。

「塩がしみ込んでいく働きは、コーヒーの中で砂糖が溶けていくのと同じく、液体内の濃度の差がなくなるようまんべんなくならす力です。これは拡散と言って、浸透圧ではありません」

科学的なメカニズムがわかれば、一回の失敗でもぐんと改善できる

平松さんのおかげでわかってきた。表面が塩辛めでいいので浸水時間を短くしたい場合は塩水の濃度を高くすればいいし、時間の余裕があって塩を節約したいときは塩分濃度を低めにしてゆっくりつくればいいのだ。そして、しっかり干すことで旨味をさらに凝縮させながら塩を魚の奥まで入れていく。

なお、イノシン酸やグルタミン酸などの旨味成分は魚の断面から水に溶け出してしまいやすい、と平松さん。「島源商店」が「塩分濃度8%。浸け時間12分間」と塩濃いめ&時間短めにしているのは、作業効率を上げるためだけでなく、旨味の流出をできるだけ防ぐためなのだ。

「10回の失敗で得られるのが経験則だとしたら、仕組みを知っておくと1回の失敗で理由がわかって改善できたりします。科学は、センスや経験の不足を補うことができるのです」

平松さんに大いに勇気づけられた。浸透圧と拡散の働きを念頭に、今後も干物づくりを楽しみたい。

- 【大宮冬洋の干物日記】簡単&経済的!“振り塩”での干物づくりに挑戦

- ○月△日

旨味成分は魚の断面などから水に溶け出しやすい――。平松サリーさんに指摘されたことが頭に残り続けている。そして、内田師匠の義父である島田静男さん監修の『かんたん干物づくり』(家の光協会)に振り塩による干物づくりが書いてあったのを思い出した。

<塩水につけるほうがまんべんなく塩がまわるので初心者にはおすすめですが、魚が少ない場合はふるほうが経済的>

そうなのだ。美味しさだけでなく、塩の消費量も気になっていた。我が家では3匹ほどの魚だけを干物にすることもあるので、立て塩(塩水)で何十グラムもの塩を使い捨てするのはもったいなく感じる。一度使った塩水を冷蔵庫で長く保管するのは嫌だし……。

ただし、振り塩にも問題がある。たいていの塩は置いておくと空気中の水分を吸って固まってしまうので、魚に均等に振りかけるのが難しいのだ。手でべたべたと塩を付けることもあるけど、すぐに溶けてしまうのでどこにどれだけ塩を付けたのかがわからなくなってしまう。

このとき思い出したのが、我が家の台所でひときわ目立つ青いプラボトル、アルプスの岩塩“アルペンザルツ”だ。この塩だけは常にサラサラで、乾燥剤を入れたりする必要もない。それがずっと謎だった。いい機会なので輸入元の「SKWイーストアジア」に聞いたところ、サラサラの理由は二つあるという。

① 水分がそもそも少ない。岩塩を水で溶かして不純物を取り除いてから乾かして、水分0.1パーセント以下に仕上げてある。

② 岩塩に含まれる炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムに固結防止効果がある。アルペンザルツの塩は、岩塩を一度水に溶かして炭酸カルシウムや炭酸マグネシウムを取り出し、それを栄養強化&固結防止の理由で再添加している。

さらに、他の塩と比べて「粒度」の均一性が高いらしい。業務用のアルペンザルツは直径0.2ミリから0.63ミリの粒が70%以上含まれるようにふるいで揃えているという。サラサラへのこだわりがすごいな……。

『かんたん干物づくり』によれば、<雪がサラリと積もったくらい>の塩を表も裏もまんべんなく振り、20分~30分置くらしい。さっそくセイゴ(スズキの稚魚)を開いてアルペンザルツを振ってみた。お~、塩がどこにどれだけ積もったのかがよくわかる! 25分後、魚からにじみ出た水分が、ところどころで水たまりのようになっていた。浸透圧の力を感じる。真水で洗い流して、いつものようにベランダで5時間ほど干した。

結果は大正解。魚のどの部位からも塩味を均等に感じて、旨味もしっかり凝縮している。立て塩とつくり比べたわけじゃないけれど、少なくとも遜色のない味だと思う。サッと振り塩して水で洗い流して干すだけという簡便さが何より嬉しい。干物づくりがますます身近になる気がする。

教える人

平松サリー(料理・科学ライター/科学する料理研究家)

静岡県出身、京都大学大学院農学研究科修士課程修了、平成22年度 京都大学総長賞受賞。2011年よりライター、科学する料理研究家として本格的に活動を開始。「科学をわかりやすく楽しく、より身近に」をモットーに、執筆や企画・監修など幅広く手がける。著書に『「おいしい」を科学して、レシピにしました。』(サンマーク出版)、『おもしろい! 料理の科学』(講談社)。ブログ:「サリーの「おいしい」を科学する料理塾」

島源商店

住所:静岡県伊東市松原本町4‐8

TEL:0557‐37‐2968

http://www.shimagen.com/index.html

※明治30年創業の干物店。卸が中心だが、店頭でも購入可能。

文:大宮冬洋 撮影:牧田健太郎