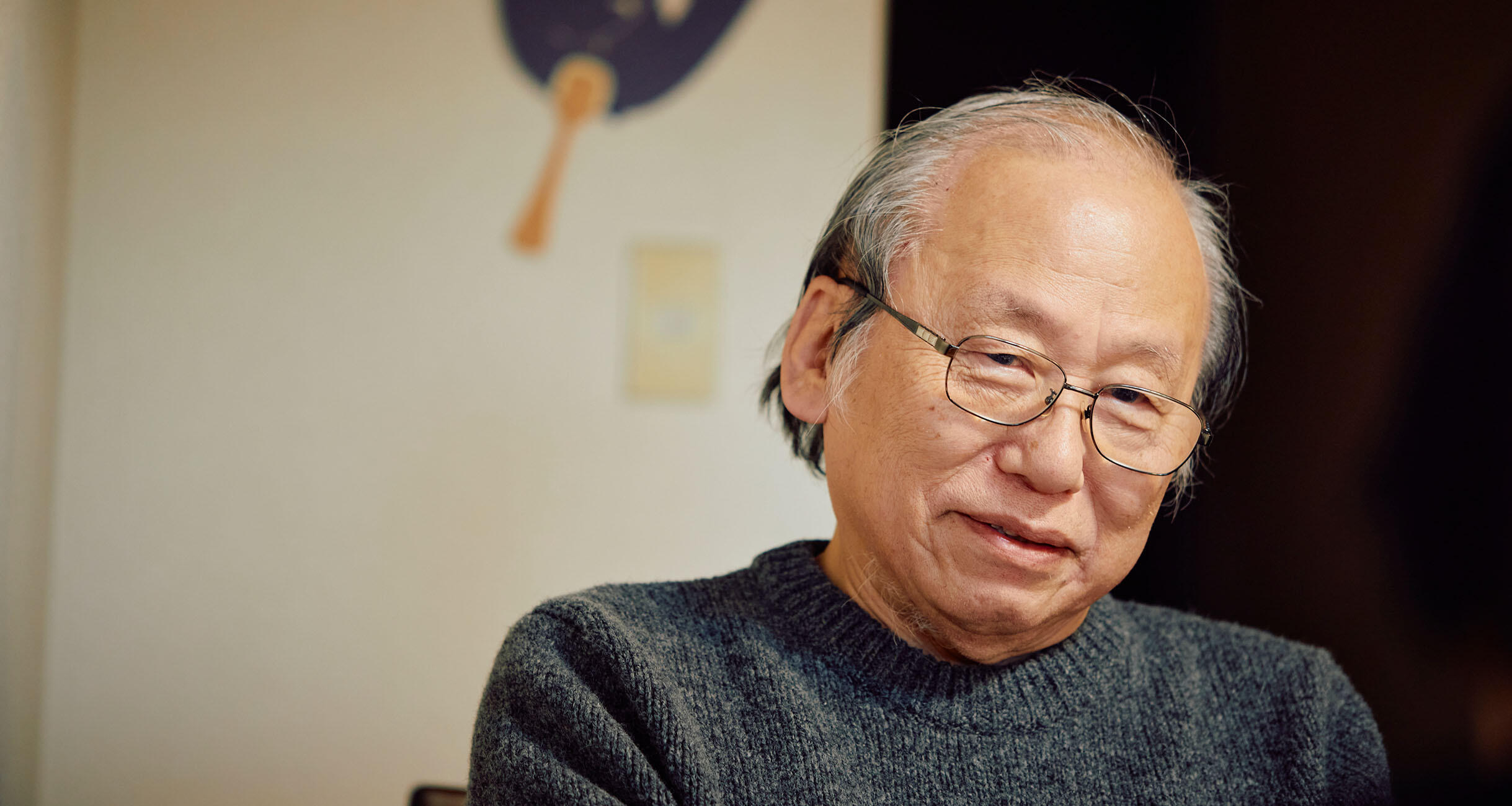

飲み、語り合った30年。漫画家・尾瀬あきらさんとセンムの酒談義①

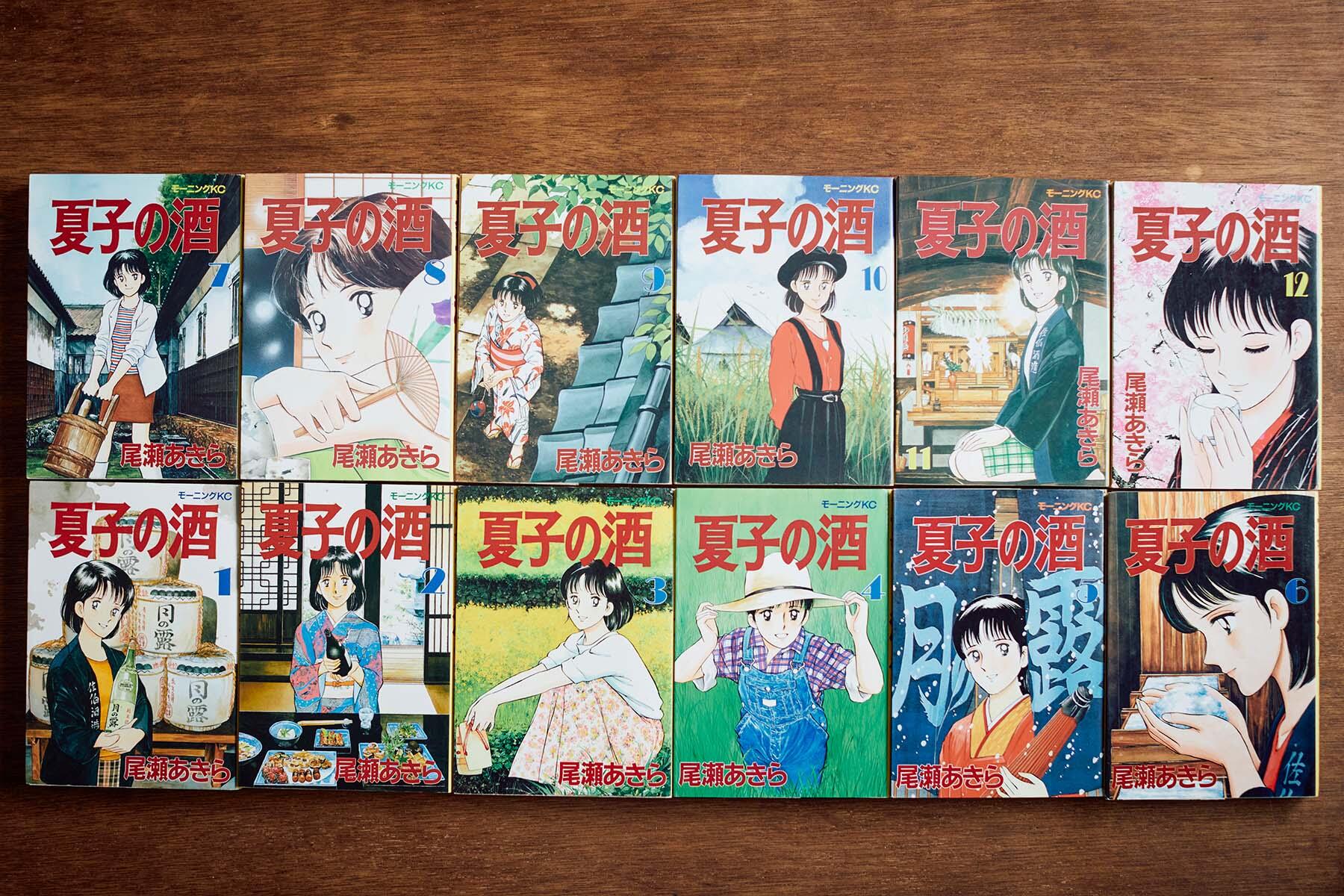

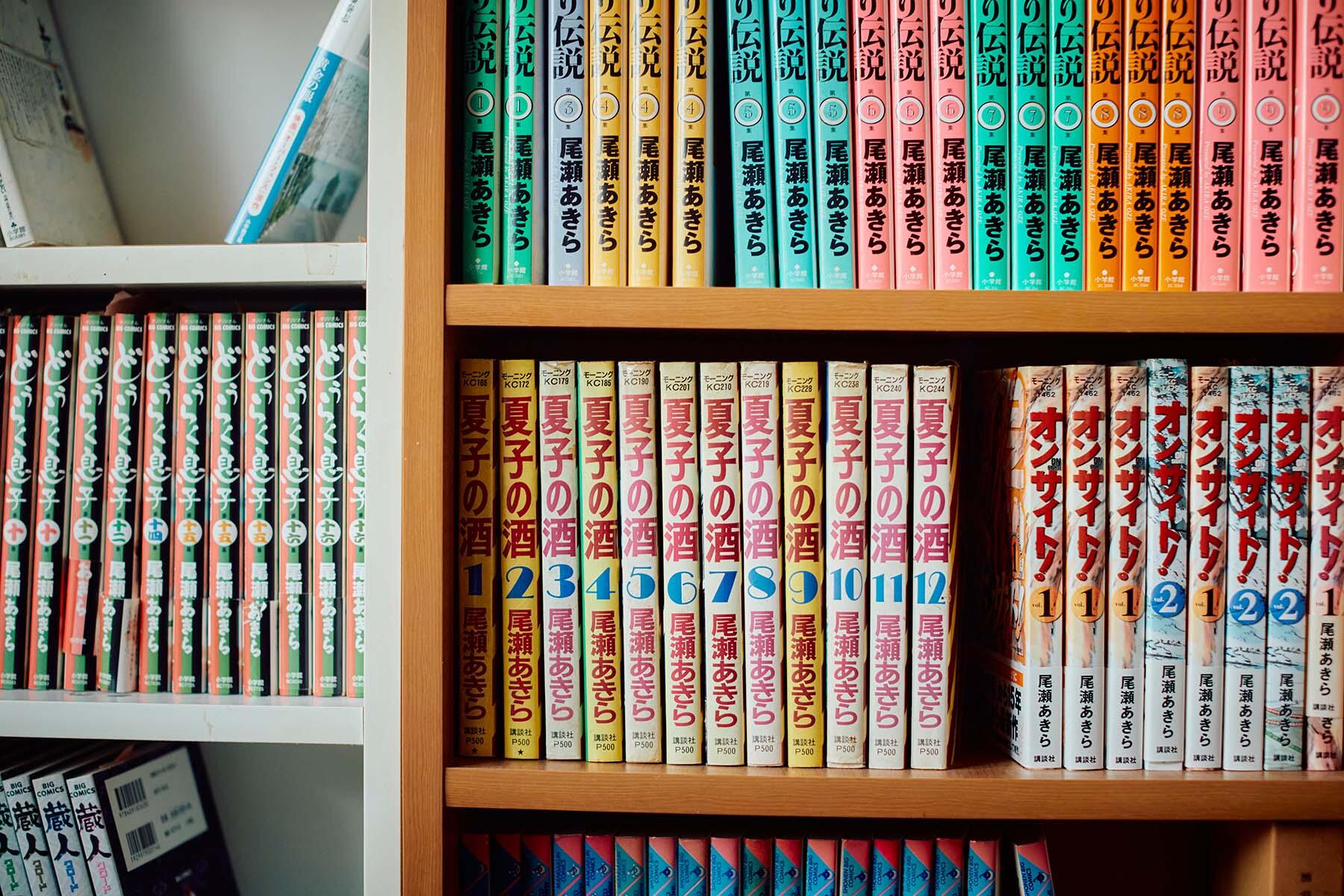

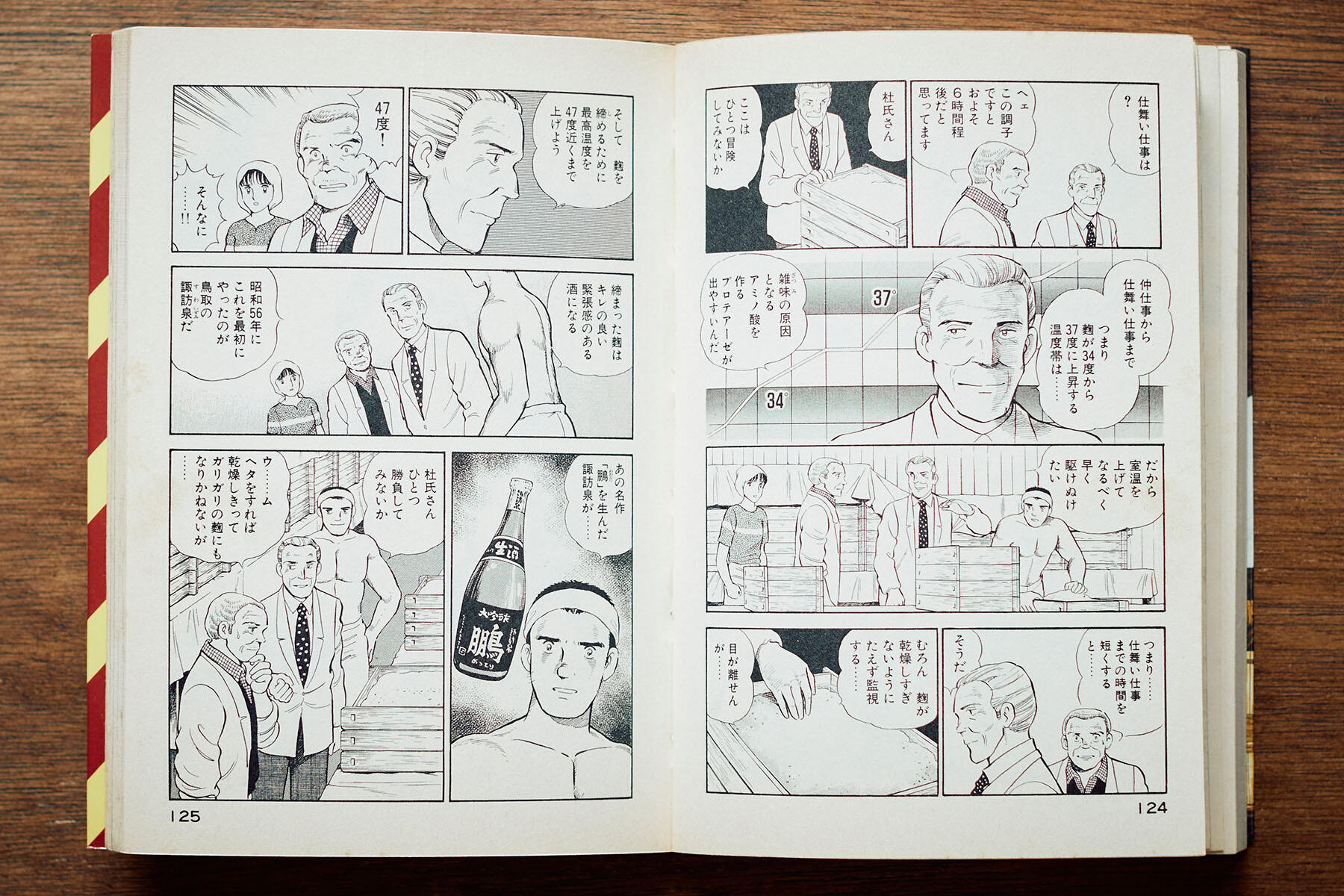

1980年代後半に誕生した作品が、30数年の歳月を経た今も世代をこえて読み継がれる存在に。それが日本の酒造りの世界を描いた漫画『夏子の酒』だ。 作者の尾瀬あきらさんは全国各地の酒蔵へと足しげく出かけていき、酒造りに没頭する杜氏・蔵人たちとの会話を重ね、その姿を生き生きと描き出した。その作品世界は、多くの読者を日本酒の世界へと誘い、業界に携わる人々の心を鼓舞し、酒蔵の後継者増加にも貢献したと言われている。 そんな尾瀬さんが連載を重ねていく過程で多くの影響を受けたのが神亀酒造の小川原良征さん=センムだった。

さまざまな出会いが重なった、日本酒新時代の幕明け

「センムと初めて会ったのは、1988年に神亀酒造を訪問した時です。その頃は『夏子の酒』の連載中で、前年にセンムの蔵は全量純米になっていました。日本酒の業界にとっては、一番面白い、ドラマの幕開けみたいな時代でしたね。まるで水滸伝みたいに、みんなが導かれるように集まってきて、酒の世界が変わるきっかけみたいな時期だったなと。ただ、僕の中ではセンムの初対面の印象は残っていないんですよ。お互い人見知り同士だったから、最初はあまり話さなかったのかな」。

漫画家・尾瀬あきらさんは、36年前をこう回顧する。日本酒の世界が大きく変化していく時代は、尾瀬さんの人生にもさまざまな出会いがもたらされた時期でもあった。

講談社の漫画雑誌『モーニング』で『夏子の酒』の連載が始まった1988年は、地酒ブームに続く吟醸酒ブームで、日本酒の造り手に興味を抱く人も出始めた頃だ。酒造りの現場を描く本邦初の漫画へと寄せられる期待と反響は大きく、各地の酒蔵を取材しながら連載を続けている尾瀬さんのもとには、さまざまな読者からの手紙が届いたという。その中に北海道の酒販店からの一通があった。

「室蘭の酒本酒店の奥さんからの手紙だったんですけど、『夏子の酒』を読むことでお客さんがお酒のことを理解して下さるようになって助かっています、と書かれていました。それで、今度、日本酒の会を開催するから、どうぞ来て下さいというお誘いもあったんですよね」。

『夏子の酒』は、週刊誌の連載だったため、尾瀬さんは毎週の締め切りに追われる状態だったが、なんとか仕事をやりくりして、室蘭で開催される日本酒の会へ。そこで出会ったのが酒本酒店の酒本久也さんだった。

酒本さんは地酒の黎明期から現代にいたるまで純米酒の啓蒙を続けている人だが、当時はまだ30代前半の若き店主。会場には、酒本さんが招いた福岡県の蔵元三人、「杜の蔵」森永和男さん、「三井(みい)の寿」の井上茂康さん、「庭のうぐいす」の山口尚則さんの姿もあった。

会の内容は尾瀬さんにとっては衝撃的なものだった。まず、会のタイトルが「越後VS筑後」。出品されていたのは、筑後三蔵のお酒と、その当時売れに売れていた新潟の有名蔵の三銘柄。出品酒のラベルはすべて目隠しして、どの酒を一番良いと思うかを一般の消費者たちに書いてもらうという趣向だ。

「小さな会でしたが、それが酒本さんの挑戦だったわけですよね。自分の舌で見極めた酒がどう評価されるか。それで見事に筑後のお酒が人気のトップ3にきて、酒本さんはほっとしていました。九州から招いた筑後の蔵元が会場に来ていたわけですからね。負けたら、みんな面目ないわけですよ。こんな挑戦的なことを北海道でやる酒屋がいて、そこに九州からやって来た蔵元たちがいる。呼ぶほうも呼ぶほうですが、来るほうも来るほうで、みんな度胸あるなあと。僕は全員と初対面でしたが、酒本さんの心意気に打たれましたし、すごいなあとショックを受けましたね」。

この会で強烈な印象を受けた人物がもう一人。醸造技術指導者の上原浩先生だ。当時は63歳。1985年に鳥取県工業試験場を定年退職したのち、嘱託勤務や出向も終え、比較的自由な時間がとれるようになった上原先生は、各地の蔵や酒販店を巡回指導していた。その上原先生と行動を共にしていた鳥取在住の作家・箕浦淳一さんとの縁も生じて、尾瀬さんは翌年1989年開催の「ここに美酒あり選考会」にも招かれることになる。

「これもブラインドで飲んだ酒に点をつける、何が当選するかわからないという面白い会でね。その会の中では表彰式もあって、それは、神亀酒造が戦後初の全量純米蔵になったということの表彰でした。その表彰式の時からは、センムのことをよく覚えてるんですよね。その頃の僕は、全量純米になることのすごさというのもまだわかっていなかったので、そうか、全部の酒を純米にするというのは、大変なことなんだなーと」。

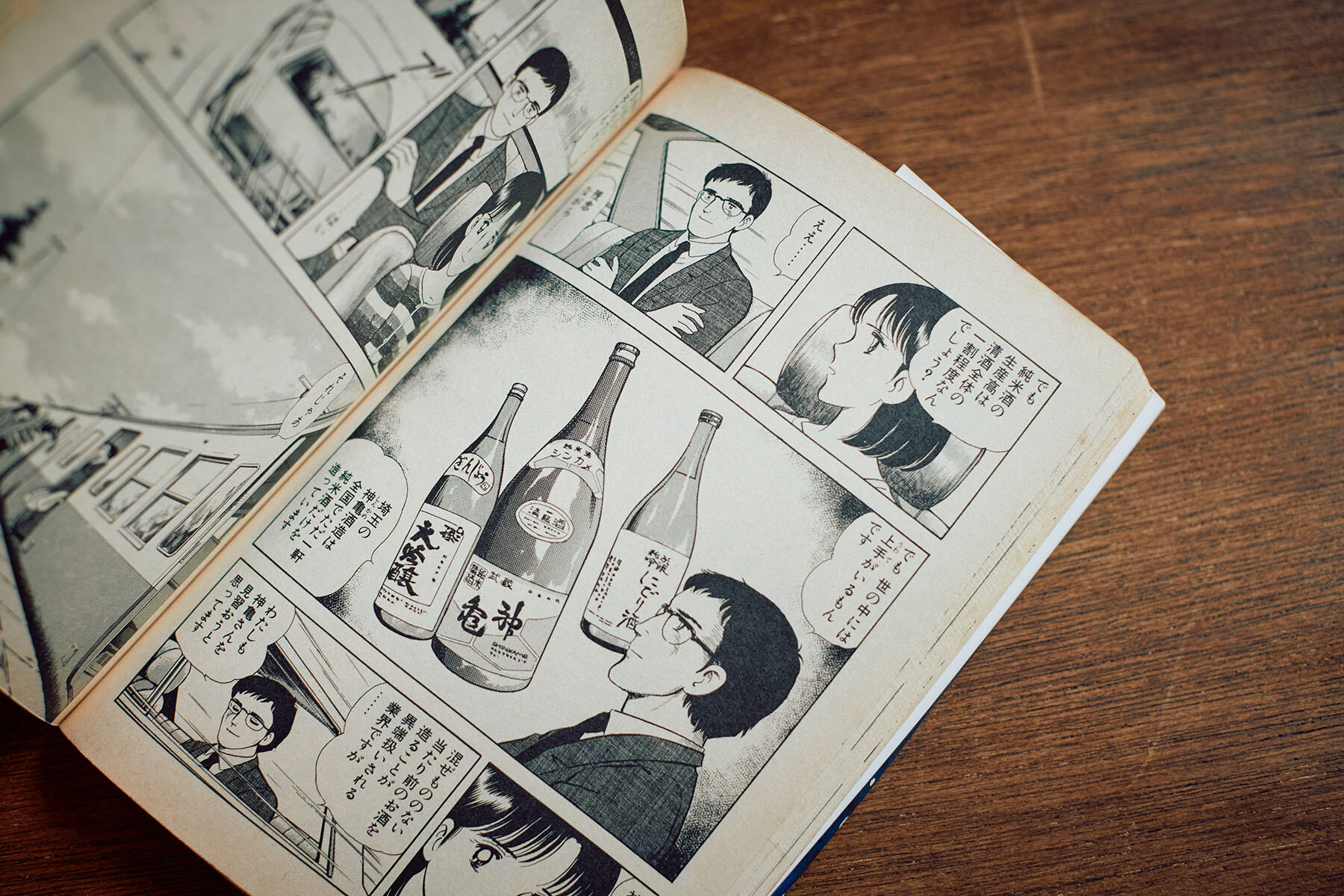

それを機に神亀酒造を再訪するようになった尾瀬さんは、『夏子の酒』の中でも、「埼玉の神亀酒造は全国でただ一軒純米酒だけを造っています」(当時)という台詞と共に『神亀』と『ひこ孫大吟醸』などを紹介している。しかしながら読者の中には、それを漫画の中の架空の銘柄だと思った人も少なからずいたという。連載当時は、まだ全量純米蔵の認知度は知る人ぞのみ知る、という存在で、純米酒はまだ日本酒市場の1割にも満たない時代だったのだ。

文:藤田千恵子 撮影:伊藤菜々子