たまると沿露目2/2

-

- 連載 : 僕らが尊敬する昭和next.

ある日、荒木町でふと発見した「あんこう鍋」の大提灯。古いが清潔感のある、凛とした店構えに、戸を開けずにはいられなかった。全国津々浦々の酒場や料理屋を巡る、門前仲町「酒亭 沿露目」店主の大野尚人さんが尊敬するのは、この「割烹 たまる」。代々の常連客によって大切に守られてきた、江戸の料理屋だ。

登場人物

昭和/割烹 たまる

僕/大野尚人 “酒亭 沿露目”(しゅてい ぞろめ)

あの人が「味が変わった」と言ったら店をやめる。

昭和の時代は、お客のほうもまた店を「見て」いた。ただしそれは欠点を探して採点するような類(たぐい)とは違う、見識という視線である。

たとえばある女性料理家の常連客はいつも、月初めに替える座布団や急須の柄、新調した器にすぐ気づき、今月の柄はいいわね、とひと言添えてくれる。彼女の感覚は、長さ九寸の利休箸を九寸五分に替えただけの変化も逃さないほど鋭敏だ。

一度、彼女の大好物であるあんこの炊き方を、ほんの少し変えたことがある。改良したはずが、「前のあんこは素晴らしかったけど、これなら私でもつくれるわ」とぴしゃり、指摘されてしまった。御子柴さんはすぐ元の炊き方に戻し、彼女は変わらず何十年と通い続けている。

「その方がもし味が変わったと言ったら、この店をやめようと思う」

信頼できる、料理人の指針になるお客が「たまる」には何人もいる。

あの人がいつ来るか、いつ来てもいいように、いつも気を引き締めて。間違いのない、いいもの(素材)を買ってしっかり仕事をし、準備を調えておこう。そう思わせてくれるお客に、店は育てられるのだ。

「自分よりずっと人生経験が豊かな人たちとつき合っていかなきゃ、気づけないことがたくさんあるんです。同世代ばかりで集まっていては、いつまでたっても自分たちの知識と経験の範囲にしかいられないから、気のつきようがない」

御子柴さんの言葉そのままに、大野さんは「たまる」へやって来た。相手の懐へ飛び込んで行く物怖じしない性格、と思いきや、子どもの頃は極度の恥ずかしがり屋だったそうだ。親が心配して病院へ通わせたほど、正真正銘の人見知り。その性格が、青年になってからの酒場巡りで一変した。

「僕が喋るときっていうのは、感動してるんです。この人すごい!と思ったら、何か訊かずにはいられない。すごい!と思った人と喋りたいって」

路地裏に提灯を見つけたとき、戸の向こうにどんな世界があるのかはわからない。がっかりするかもしれないけれど、想像を超える感動だってあるかもしれない。わかっているのは、戸を開けなければ何も始まらないということだ。

瞬発力でなく、じわじわくる旨味。

戸を開けた大野さんには、感動のほうが待っていた。

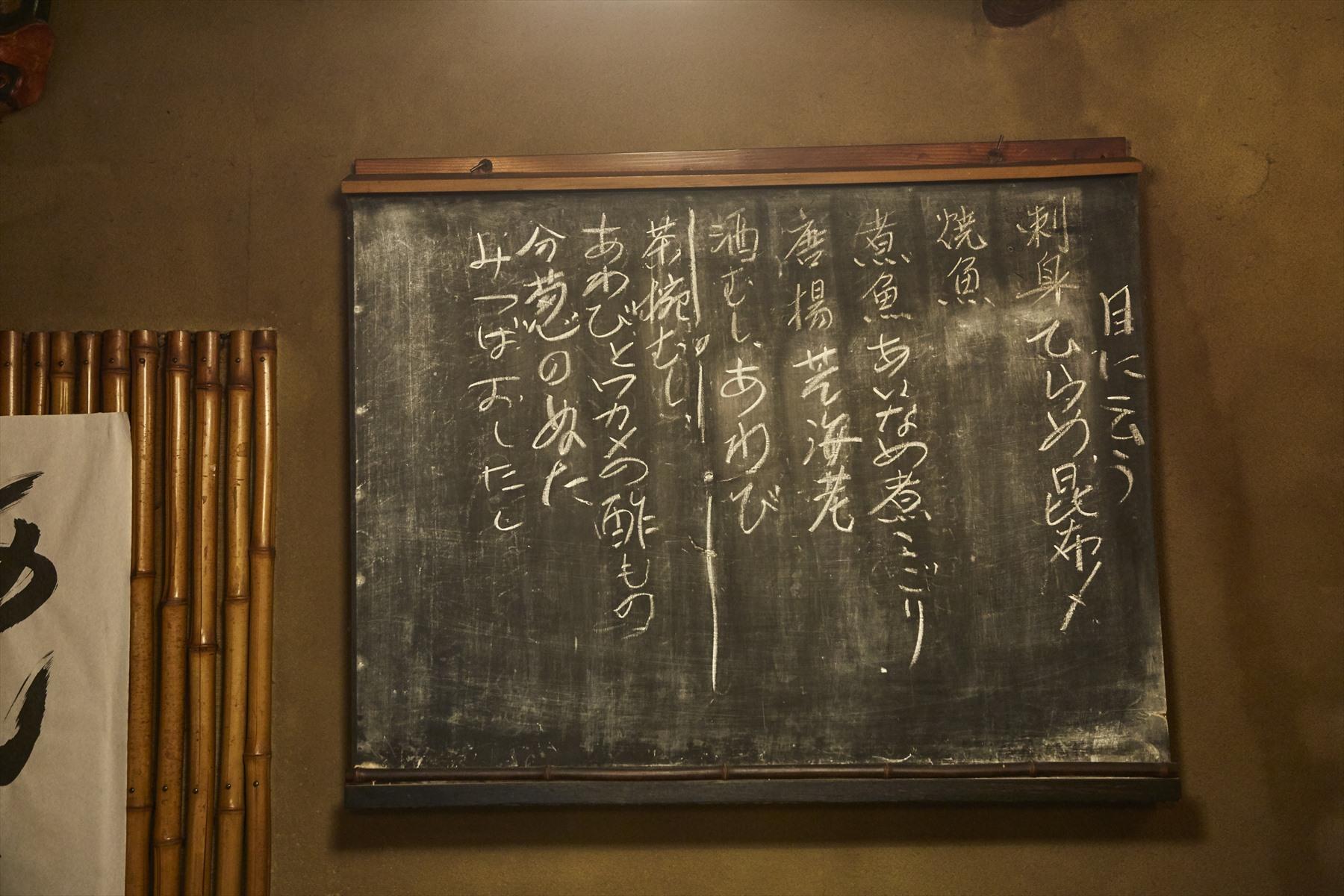

昆布の旨味を十二分に含んだ平目昆布〆の、もっちり、むっちりとした食感。瞬発力の旨味ではなく、噛めば噛むほどじわじわくる旨味である。分葱(わけぎ)のぬたにはやわらかな鮑(あわび)が潜む。分葱と酢味噌の塩梅に唸り、ケシの実のプチプチとした食感に楽しくなった。

あいなめの煮こごりは、ゆっくりと煮詰めてつくったのだろうか?魚のゼラチン質で形を保ち、燗酒を含んだ途端、口の中でしみじみとうまい魚のスープになった。

「食べてみな、と出してくれたのがあん肝です。それまで僕は、筒型を輪切りにした冷たいものがあたりまえだと思っていたのに、肝のぶつ切りが温かい状態で現れた。驚きました。臭みが一切なく、信じられないほど“ふわっとろっ”としているから」

その後、再訪して食べたあんこう鍋は、白身や肝も、ぷるるっとした皮もすべて入っている。そこへ、甘みを増した冬の白菜と葱、焼豆腐。唐辛子の辛味をキリッと利かせ、旨味は濃いのに後味のキレがいい。

「あんこう鍋は、一般には味噌仕立てですが、こちらはあっさりとした吸い地。あんこうの味がストレートに味わえて、途中であん肝を溶かせば、コクが出て味が変化します。締めは雑炊でなく、鍋に残しただし汁をごはんにかける。あんこうの旨味を、ごはんがすべて吸い込みます」

若者の頭の中は、純粋な感動と、つくり方の想像と、舌の記憶活動でフル回転だ。

きちんとうまい、というシンプルなゴール。

うちの料理は素材に尽きます、と御子柴さんは言う。

「どこそこ産だからうまいってのはないんです。河岸の先代からつき合いのある魚屋には、いいものならどこのでもいいって言ってるの。江戸前の穴子だっておいしくない時季があるし、おいしくないものもある。宮城のほうがいい時季なら、いいほうがいいじゃない」

いい素材を得て、手間をかけ、時間を待った末に、そのものの味を簡潔かつ頂点に表すのが料理人の仕事。大根なら出汁を丁寧に引き、ゆっくりと煮て味を含ませる。牡蠣の南蛮漬けは一晩寝かせる。おかかは掻(か)く。あんこは炊く。胡麻はあたる。糠床は1日3回、かきまぜるために店へ来る。

御子柴さんにとってそれらは、気持ちを入れる作業であるという。

「きちんと」という言葉がある。「たまる」の料理は一見極めてシンプルだが、水面下で行われる「きちんと」の集積だ。

料理だけでなく、化粧室に生けられた花の美しさも、淡い色の器にちょんと盛られたぬたの佇まいも、松栄堂のお香を焚いて迎える準備も。空間に器、働く人間も含め、「きちんと」は店のすべてに通じる観念である。

「たまる」の在り方は、大野さんにとっていつかたどり着きたい場所。そのためにも、今は町を巡り、店と人に出会い、感動や尊敬を自分の中に貯めている。

「貯まったら、今度は削ぎ落として、削ぎ落として。自分の好きなもの、続けていきたいことを見つけたい」

その境地を、彼は、シンプルなゴールと表現した。

――「たまると沿露目」おしまい。

- たまるのこと

- 割烹 たまる Kappou Tamaru/昭和30年代初めに創業

荒木町で60年近く営まれる「たまる」。二代目の御子柴暁己(みこしばあけみ)さんは昭和16年生まれ。料理の道に入ったのは24歳だったが、子ども時代から料理人の素地は育まれていた。御子柴家では、おふくろの味ならぬ、親父の味。家族のごはんはすべて父、蔀(ひとみ)さんがつくり、インスタント食品も化学調味料も一切なし。妻が「栗ごはんが食べたい」と言えば栗を剥き、受験勉強中の息子が「お腹すいたなぁ」と言えば、夜中でも鶏ガラ出汁を取り酸辣湯(サンラータン)をつくってくれた。遠足の弁当に、鴨肉のソテーが入っていたこともある。

料理をつくることが芯から好きだった父。息子は、父がそうしていたから自然と煙草も覚えなかったし、にんにくは今も食べない。「僕の舌は父の味に育まれたから、跡を継ぐことは、味に関して言えばほかの店に勤めるより苦労はありません」と御子柴さんは言う。

しかし、初代の影は大きい。二人で店に立っていても、お客の中には、息子の料理に箸をつけてくれない人もいた。御子柴さん曰く、腕を磨くには、つくっては失敗、つくっては失敗を繰り返すしかない。

「料理はレシピで覚えるものでなく、感覚やタイミングを体に覚えさせるもの。それには失敗するしか道はないんですね。何度も失敗しなければ体は覚えてくれませんから。逆にいえば、そうして得たものは何十年経っても体が忘れない」

先の料理を食べてくれなかったお客は、父亡き後、母にこっそり「いい跡取りになったね」と声をかけてくれたそうだ。

「たまる」の常連客は、「今日これから2人で」や「明日空いてる?」くらいの連絡で訪れる。1ヶ月先の予約なんて「うちが続いているかわからない」と御子柴さんは笑い飛ばすが、本当はこういう理由だ。

「食べものっていうのは、食べたいときに食べるからうまいんです」

ずっと前から予約していたとして、もしもその日に胃がもたれていたら?食べるほうも辛いし、しかし料理人は一生懸命つくるわけだし、両者が不幸になるから。「今日は寒いなぁ、あんこう鍋と熱燗で一杯やりますか」と電話をかけるのが、幸せな共存なのだ。

店舗情報

店舗情報

- 割烹 あんこう鍋・穴子料理 たまる

-

- 【住所】東京都新宿区荒木町7

- 【電話番号】03‐3357‐8820

- 【営業時間】18:00~20:00(L.O.)

- 【定休日】日曜、祝日

- 【アクセス】東京メトロ「四谷三丁目駅」より4分

文:井川直子 写真:鈴木泰介