「春心(はるごころ)」亡き父の蔵を買い戻し 50石の酒造り|感動の蔵物語③

-

- 連載 : 日本酒をもっと美味しく!

日本酒は、どんな土地で、どんな人が、どんな暮らしの中で、どんなことを考えて醸しているのでしょう。蔵の数だけ、物語があります。物語を知ると、お酒がもっとおいしくなるかもしれません。

この蔵でしか生まれない、百年酵母で造る究極の地酒

加賀に「春心」という、わずか50石の蔵の酒があると、人伝に聞いた。

一度は造りから退き、新たに操業を始めた、いわゆる復活蔵らしい、とも。はて、聞いたことがあるような、ないような。それにしても、ずいぶんと古風な名前だな。そう思いながら、都心のデパートまで買いに走り、封を開けた。今年の正月の話である。

平成30年出荷、29BYの純米酒。一口飲むなり、「おーっ!え?」と、2種類の感嘆詞が口をついて出た。きっぱりした酸。当たりは柔和ながら、シェリーのごとく太い熟成感も。剛毅朴訥。でも、「私、北陸の地酒なんです……」と頬を染めているようなラベルとは、印象に微妙なズレがある。どんな人が造っているのだろうと思わせる、パンクな引力を感じた。

醸造元の西出酒造は、日本海に面した石川県小松市、白山連峰の山麓に広がる加賀平野の真っ只中にある。周囲には無数の歴史ある温泉街。大正年創業の蔵も、加賀温泉郷の老舗造り酒屋として、最盛期には500石の酒を醸していた。現在の蔵元杜氏、西出裕恒(ひろひさ)さんは五代目の当主。36歳になる。

「子供の頃から酒蔵の空気が大好きでした。秋口になると能登の杜氏集団がやってきて、蔵が活気づく。冬の朝、目が醒めると、明け方の蔵に蒸気が充満していて。杜氏から新酒を受け取り、真剣な表情で利いていた父の姿を今もよく覚えています」

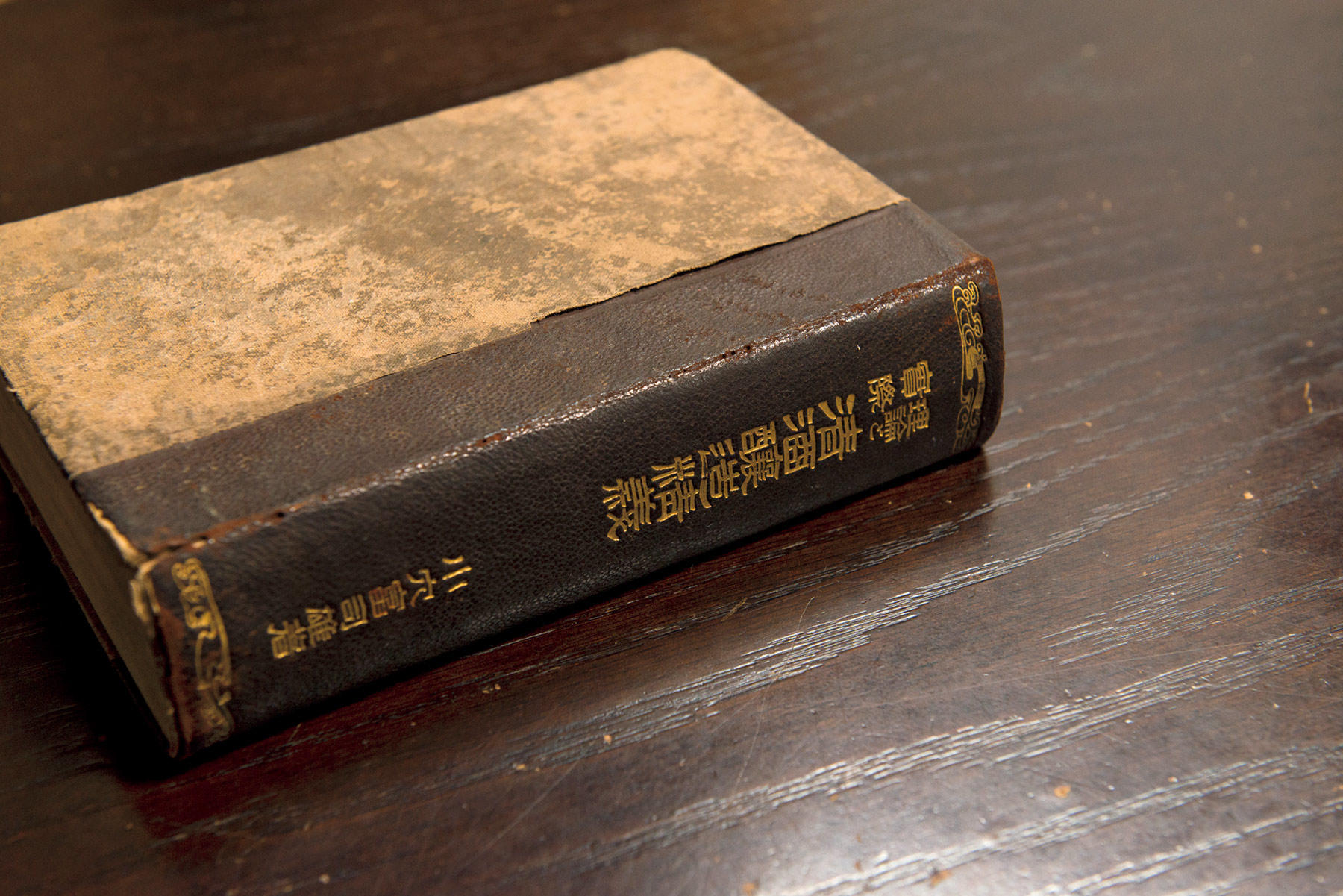

ノスタルジックなトーンを帯びるのは、それが一度は失われた光景だからだ。平成8年、時代の波を受けて経営難に陥った蔵は、別の経営者の手に渡る。元四代目蔵元の父は社員となり、酒銘は「春心」から「金紋」に。建物と設備はそのまま引き継がれたが、新会社は利益率を高めるため、他社から買った酒にラベルを貼って売る“桶買い”に軸足を移した。

「いつか、また二人で一緒に『春心』を造ろうな」

中学2年生の自分に父がかけた言葉を、西出さんはずっと忘れなかった。

酒造りの世界に生きようと決めたのは、それから5年後の19歳のとき。いったんは入学した大学を辞め、隣町の鹿野酒造に蔵人修業に入った。能登杜氏四天王の一人に数えられる名杜氏、農口尚彦氏が指揮を執っていた「常きげん」の蔵である。

「恩師とはいっても雲の上の人。ボヤボヤしていると横から体当たりが飛んできます。昔ながらの完全分業制なので、先輩たちの蔵仕事を手伝いながら、見よう見まねで覚えようと必死でした」

“神様”の背中を追いかけながら、冷静に観察もしていた。杜氏の腕で酒の味が決まる。それで、いいのか?自分なら、もっと違う道具を使うのに。石高ってそんなに大切だろうか?20代前半。生意気盛りだったのである。

入門から5年後、鹿野酒造を辞する。父が体を壊し、昔から思い出を共有してきた蔵で、一緒に働きたくなったのが動機の一つ。結婚し、子供が生まれ、家族と過ごす時間を大切にしたい思いも生まれていた。

しかし、6年目に異変が起こる。平成24年度の甑倒しの日、父が倒れ、あっけなく逝ってしまった。時を同じくして、蔵の当時の経営者から「醸造から完全に手を引く」との通達を受ける。体が震えた。

「ここで『春心』を造るのでなければ、何の意味があるのか。今この道を諦めるなら、自分の人生は終わったも同然だと思った」

奮い立つ気持ちのまま、蔵を買い戻す手 立てを求めての奔走が始まる。少なくない負債を背負い、「西出酒造」の看板で再出発を果たしたのは平成26年。約束を交わしてから18年目の夏だった。

失敗を味方につけてトライ&エラーを重ねる

新生「春心」は、正月に飲んで度肝を抜かれた純米酒がフラッグシップである。生酛造り、酵母無添加、地元産の有機米を使用。「限りなく自然な造りによる、究極の地酒」を求め、たどり着いた設計だ。

「以前から、ずっと考えていました。地酒って何だろう。その土地の風土や嗜好と、酒蔵のアイデンティティーを映すものであるべきじゃないのか、って」

嗜好でいえば、郷土食のかぶら鮓や治部煮と惹き合う“甘辛しゃん”のバランス。では、酒蔵の個性を表現する手立ての理想形は?西出さんは、「菌を人為的にコントロールしないこと」だと定義する。

大正年から続く蔵には、この環境下で順応順化した“百年の酵母”が棲みついている。その菌こそが「春心」の核心であり、人工の乳酸を添加しない生酛製法、冬ごとの環境条件と結びついて初めて、その蔵でしか造れない真の地酒になりうる。酒に仕立てるのではなく、「自然に頼って米のだしをとる」という考え方だ。

この蔵の重要なアイデンティティーが、もう一つ。正真正銘の家族経営であることだ。木甑での蒸米から佐瀬式の槽を使っての搾りまで、アナログな機械による体力のいる手作業を、妻、母、義弟の人でこなす。50石だからとはいえ、生半可な仕事でないことは、一日蔵を見ただけでもわかる。それでも、あえて設備投資は考えない。

「本当にこれでいいのか。一時期悩んだこともありました。でも、自分の胸に聞いたら答えが見えた。家族で、今ある設備で、身の丈に合った丁寧な酒造りを続けること。かつて子供の自分が憧れた蔵がそうだったように」

最近とみに、農口杜氏の言葉を思い出す。「杜氏になってからが勉強や」

かつて見覚えた師の手法をなぞったり、やめたり、再構築したり。トライ&エラーの繰り返しには、成功も失敗も含まれる。「初の生酛造りでは、自然に頼りすぎて、もろみが分離し、醤油みたいな味になってしまった。もはや“酒造り”じゃなくて“酒造られた”だな、と(笑)」と西出さん。ベストを尽くしても、毎年同じ味が造れるとはかぎらない。でも、構わない。というより、アリだ、と思う。

「それが小さな蔵ならではの個性だから」

やっぱりパンクだ。

文:堀越典子 写真:今津聡子

※この記事の内容はdancyu2019年3月号に掲載したものです。