島本理生さん、にいがた酒の陣に行ったの巻。

島本理生さん、今年が初めてのにいがた酒の陣だった。会場へと足を踏み入れる前に、いろんなことがあったけれど、いざ日本酒を口にすると、あぁ心地いい。改めて、日本酒のおいしさを知ったのだった。

春と言えば、恋と日本酒?

私が二人に

「女性の来場者も多いそうですよ」

とさっき聞いたばかりの話を披露すると

「そういえばエレベーターで一緒になった男性グループから、女性だけで来てるなら一緒に試飲会まわりませんかって誘われたんですけど、男性も一緒ですって答えたら、即会話が終了しました」

とA子さんが言うので

「それって、ナンパじゃないですか!」

などと盛り上がった。何歳になってもその手の話には色めき立つものである。

いよいよ「にいがた酒の陣」の会場に到着すると、数えきれないほどの来場者の熱気に圧倒された。そしてたしかに意外と女性が多い。お洒落な若い子たちがお猪口片手にお喋りしているのが面白い。

そのとき、お猪口専用のストラップを首から下げている人を見かけて、便利そうだったので、思わず

「それどこで買えますか?」

と知らない人だが訊いてみた。

「あそこのブースですよ」

親切に教えてくれたので、さっそく千円で購入。グレーとピンクの配色がさりげなく可愛くて、気が利いている。

しかしこれ、

「東京に持って帰った後、なにかに使えますかねえ」

と私は首を傾げた。

「お花見とかどうでしょう。これでお酒をついでもらってまわるとか」

「いいですね!ウケそうで。レジャーシートに置くと、倒れやすいし」

「呑兵衛っぽいけどね」

などと使い道を検討してみた。

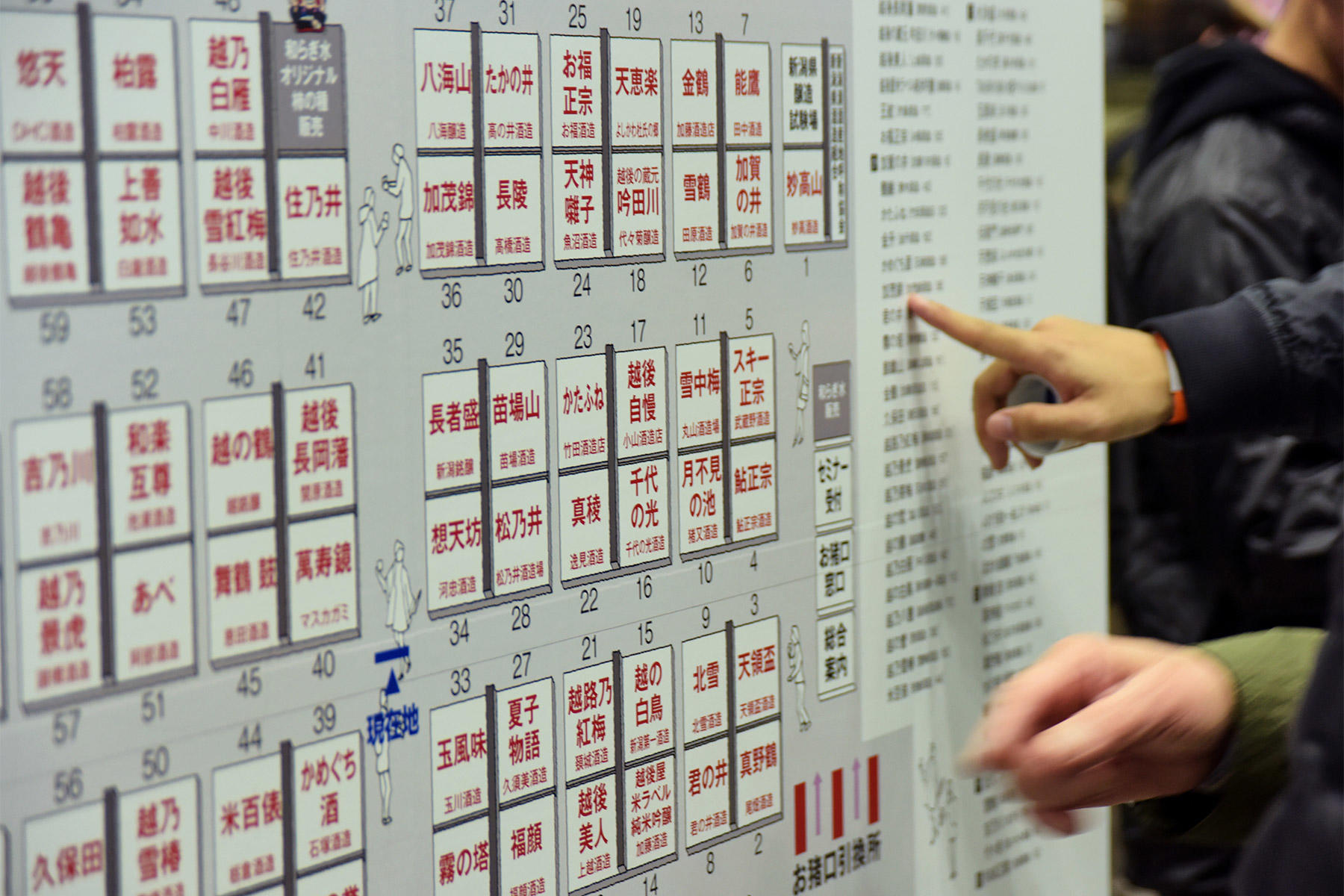

会場内の地図を確認すると、突然、I原さんの動きが速くなった。

水槽内の回遊魚のごとく人混みをゆるゆるとかき分け、彼のおすすめだという「真野鶴」へ。とても新幹線に乗り損ねた人には見えず、お酒を前にした酒好きはかくも機敏であった。

蔵元の女性のきめ細やかな肌に見惚れつつ、大吟醸をついでもらう。

口にすると、大吟醸の華やかさもありつつ、意外にもこっくりした旨みが同居していた。

辛口の日本酒好きの中には、大吟醸を飲まないという人もいるけれど、こちらは十分に飲みごたえがあった。

飲むほどに、酔うほどに。

八海山、久保田、〆張鶴などの有名どころから初めて出会う蔵まで……じゅんぐりまわっていく。

面白いのは、蔵によって個性があるにもかかわらず、新潟のお酒ってこういう感じなんだな、という全体の雰囲気もなんとなく掴めてくることだ。その中で印象的だったのは、半麹仕込純米酒「春祭」である。フレッシュな甘みと酸味が飲みやすく、女友達のお土産にぴったりだと思って購入した。半麹仕込とは、全体の半分が麹のことだという。

小倉ヒラク『発酵文化人類学』(木楽舎)によれば、お酒造りに使用される日本の「糀」をつくる麹菌・二ホンコウジカビは、中国の麹菌のクモノスカビに比べて、糖分をつくる力が強く、一方で「酸はあまりつくらない。したがって、他の雑菌の混入を許しやすい」という。

そのため管理は大変だが、デリケートな味が生まれるそうだ。

ならば単純に考えると、通常は清酒に入れるのは2割程度の麹を増やせば増やすほど、もともとは控えめだった酸が強くなり、さらに強い甘さも増す、という理屈になる。

……とはいえ、そのバランスを取るのはちっとも単純なことではなさそうだ。

お猪口の青い渦を眺めつつ、発酵って不思議だな、と思った。

腐っていたかもしれないものが、人を酔わせる不思議な液体に変身し、発見した人たちの探求心によって、これほどバラエティに富んだ美味しいお酒が生まれたのだから。

鷲田清一『ひとはなぜ服を着るのか』(ちくま文庫)の中で、若い人たちの第二次ブランドブームの頃について

「あらゆるものをファッションとして消費してしまう社会への抵抗という意味があるかもしれません。物とそれを作りだす職人の伝統のなかに深く宿っている時間の手ざわり、時間の厚みにふれるという」

という分析が綴られている。

これは日本酒にもいえることかもしれない。

手軽に安く飲もうと思えばできる時代に、多くの人があえてそれなりに値の張る日本酒を飲むのは、太古から現在までの膨大な時間の流れを無意識のうちに感じ取って、お酒に対する畏怖と敬意を抱くからなのかもしれない。

酔いもまわってきたので、三人で会場外の食事ブースに行ってみた。

殻いっぱいに汁がひたひたになった焼き牡蠣に箸を伸ばし、頬張ると、全身にじわっと滲み渡るほど美味しかった。

買った日本酒は、後日、友人たちとのお花見の手土産にした。

皆で酔いながら風に舞う桜を眺めて、やっぱり春は日本酒の季節だな、と感じ入った。

おわり。

文:島本理生 写真:当山礼子