「オクシブのお鮨屋」東京都渋谷区|第三貫(前篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

好きなときにふらりと行けて、縮まらず、自由に、のびのび楽しめる。町に佇む「町鮨」はローカルの宝物。みんなの町鮨に連れてってもらうこの企画、第三貫目はイタリア専門のデザイナーであるハヤシコウさん。仲良しのイタリア人を連れて行く奥渋谷、通称オクシブにあるお鮨屋さんです。今回、お店の都合により、店名や住所などは非公開となります。何卒、ご了承ください。

奥渋、オクシブ、どんな町?

案内人

ハヤシコウ

店舗、インテリア、グラフィックなど幅広く、しかもイタリアを専門に手がけるデザイナーのハヤシさん。料理をつくればプロ(元料理人)、ワインは輸入にも関わるほど(元サービスマン)、2018年には一般社団法人として「おいしい生ハム普及協会」まで設立してしまった彼は、知れば知るほど「何者なんだ?」と謎が深まります。いちばんぴったりな肩書きは「日本人初のイタリア人」かも。井川とはもちろん、イタリア繋がり。

東急百貨店本店から、代々木八幡方面へと延びる神山通りを歩いている。見上げれば、クローバーをもじったポップなロゴで「奥渋」と書かれた旗。歩く人の脳裏へ刷り込むように、それは街灯ごとにぶら下がり、連綿と続いている。

奥渋、オクシブ、奥渋谷の略。神山町・宇田川町・富ヶ谷辺りを指す、この言葉が市民権を得たのはいつからだろう?

渋谷にオモテがあるならば、それは坂の上を指すのだろうか。

まだ日曜の渋谷にホコテン(歩行者天国)が出現した時代、新しいカルチャーはいつも、公園通りやスペイン坂といった坂道の上にあった。パルコにシネセゾン、タワーレコードだって元はと言えばパルコ3の向かい側だったのだ。

いつしか原宿は裏へ、渋谷は奥へ。

遡れば昭和の東京オリンピック後から約10年かけて、NHKが日比谷から渋谷へやって来た。本館が完成した1972年には隣接する神山町にも関連会社が多く建ち、働く人もランチの店もどっと増え、この一帯はNHK村と呼ばれたそうだ。

けれど昭和が終わり、商店街の店は高齢化などでシャッター街化しつつあった。そこへ新しい人たちが流入して、新しい商売を始め、日陰だった坂の下に日が差し込んで、今や旗にまでなっている。

東京だな、と思う。

知る人ぞ知る町は、やがてメジャーな町になり、どこかでまた知る人ぞ知る町が生まれる。東京は、町にも流行がある。

なんて栄枯盛衰を「奥渋」の旗に考えさせられながら、平日のお昼、神山商店街を歩いているのである。平成も終わろうという今、商店街には代々続く鮮魚店や精米店と、ナチュラルワインやクラフトビールの店が混在している。

イタリア専門のデザイナー・ハヤシコウさんとの待ち合わせは、その新しいうねりのひとつ「SPBS(SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS)」というブックストアだった。

日本人初のイタリア人が通うお鮨屋

ハヤシさんが、イタリアから来日した友人を連れて行くという町鮨は、この神山通りにある。

「彼らの要望って大体、スシとシブヤ(笑)。僕はまずスクランブル交差点を駅の2階から一緒に眺めてから、降りてスクランブルの横断歩道を渡る。それからシブヤっぽい賑やかな通りを歩いて、このお鮨屋へ来るのが案内ルート」

おお、スシとシブヤをセットに!

というか、ちょっと待った。そもそもハヤシさんが、お鮨を食べるなんて。

なぜなら彼は、人呼んで“日本人初のイタリア人”である。

主食はパスタ。日本の米は口にせず、ハヤシ家で米と言えば、カルナローリ米のリゾットを指す。和食を食べないから、自宅には醤油さえないという。

なぜ、和食を食べないんですか?

ハヤシさんは真顔で答えた。

「イタリア料理を食べるチャンスを、1回でも減らしたくないからです」

生まれも育ちも言語も日本だが、19歳で初めて旅して以来、イタリアに恋し続けている人だ。現地へ留学してデザインを学び、ついでにリストランテでも働いたりして、帰国後はイタリア料理店の店舗やロゴデザインだけでなく、プロデュースまでしている。

ちなみに、あの「サルメリア69」のロゴやポスターもハヤシさんの仕事。

現地のリストランテではコックもサービスも務めたから、料理もワインも掛け値なしにプロ。家でタヤリン(卵黄をたっぷり使ったピエモンテ州の郷土パスタ)などの手打ちも、トルテッリーニ(指輪状に丸めたエミリア=ロマーニャ州のラビオリ)などの詰め物パスタも、生地から延ばしてちょちょいとつくる。

そういう人が、鮨屋の暖簾をくぐる理由はふたつしかない。

結婚して子どもが2人いても「あの子」と呼ぶ美人妻の要望と、そして食に貪欲なイタリア人の要望があったときである。

「あの子はわりとちゃんとした日本人だから、ときどきご飯と刺身と醤油が食べたくなるらしくて(笑)。来日したイタリア人にはやっぱりガイドとして、そこは“日本人になったつもりで”お鮨に連れて行かないと」

日本人になったハヤシさんは、どんなお鮨屋を選ぶのだろう?

俄然、興味が沸いたのだった。

「いってんご」の合言葉

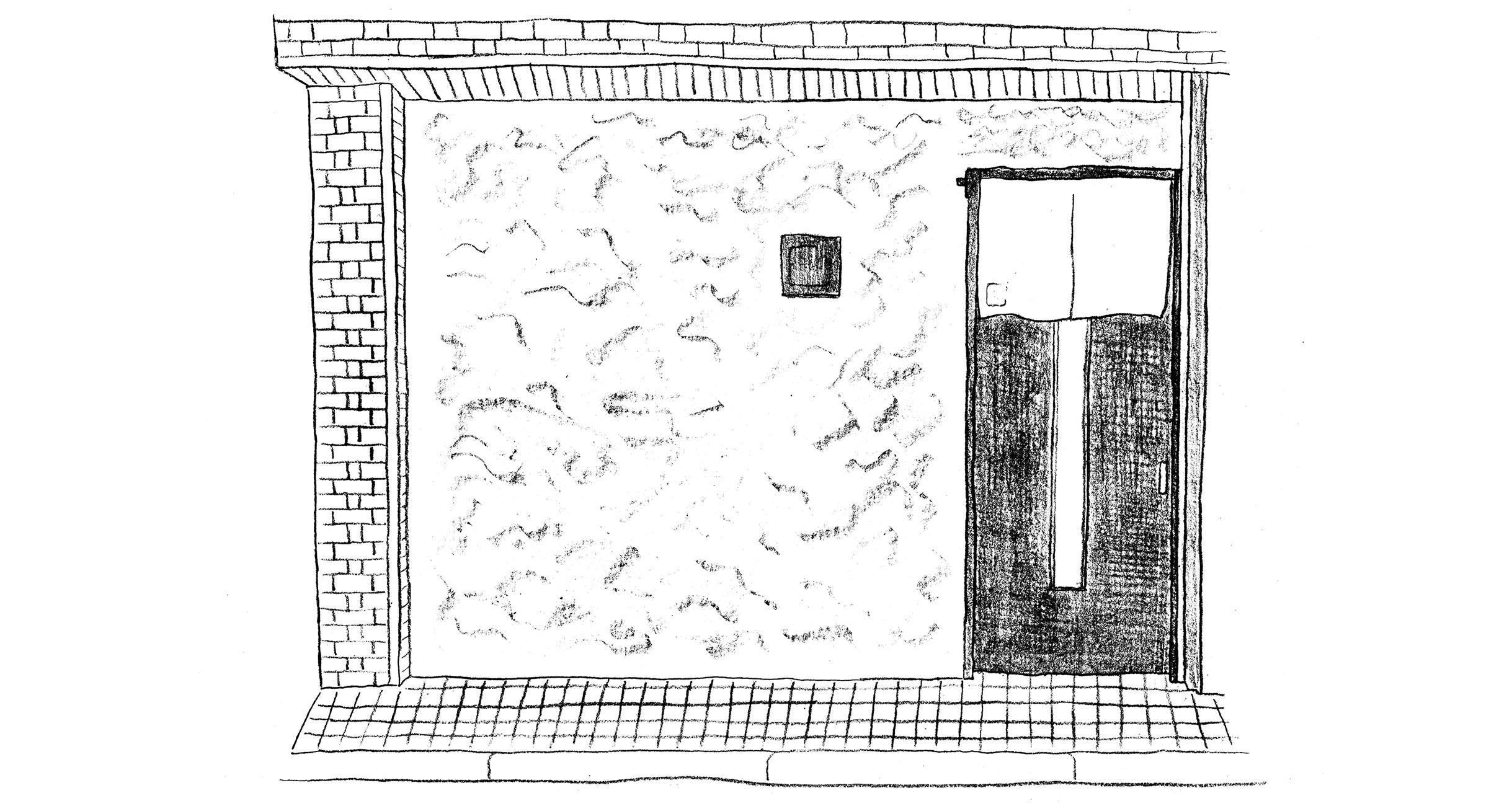

「ここです」と立ち止まった店を見やると、外にショーケースもメニュー表もなく、看板と戸と暖簾だけというミニマムな面構え。

さすがは奥渋。

だが、もったいぶった感じも威圧感もないのは、木製看板に書かれた文字がやわらかい筆致だからだろうか。

装飾を廃した無口な佇まいは、逆に店主の生真面目さを想像させた。

ランチのピークを過ぎた13時ちょっと。暖簾が外れているのに、ハヤシさんはずんずん進んで、躊躇なく戸を開ける。

慌ててその背後から「暖簾、出てないけどいいんでしょうか?」と小心者が確認すると、つけ場に立つ大将は「はい」と答えた。

「今日はアルバイトの接客係が休みで、私ひとりなので暖簾を出していないんです」

なんだか、商売っ気のない昼営業である。

ハヤシさんはといえば、そんなやりとりもさらっと流しておもむろに――。

「いってんご、ふたつお願いします」

ん?

すると、私たちとほぼ同時に入店した女性ふたり客もまた口々に――。

「私もいってんご」

「私は、いちで」

んんん?

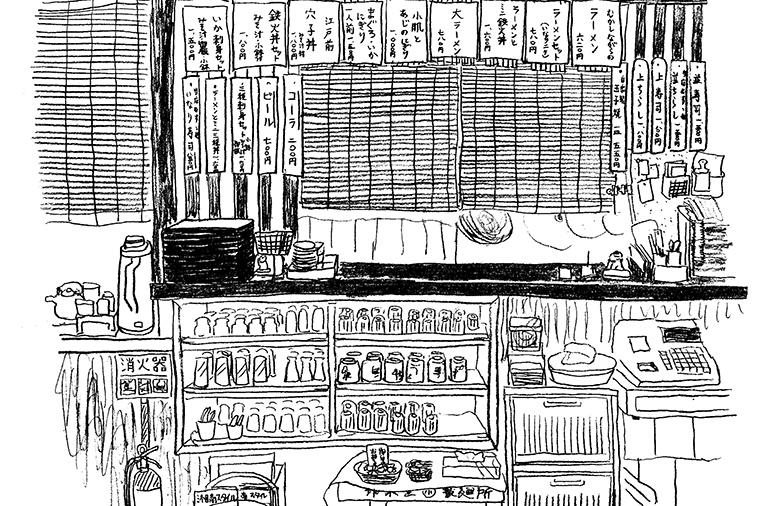

明らかに注文しているのだが、これではまるで「山」「川」のごとき合言葉ではないか。そう言えば、白木のカウンターにはメニューもなければ、壁にタネ札も掛かっていない。なのに誰も「メニューをください」とは言わない。

種明かしを訊くと、「いってんご」とは1.5人前、1,500円のコースであった。「いち」は1人前1,000円、「いってんさん」は1.3人前1,300円となり、それぞれ二貫ずつ増えていく。

「に」はないのですか?と大将に訊ねると、「それは単純に、1人前をふたつ握るだけです」と返ってきた。

何という明快。

そしてその合言葉を知る人だけが訪れる、密やかな店。

握り十貫と巻物三個の「いってんご」は、タネの内容もお鮨の量も、ハヤシさんにはちょうどいい。ちなみにすべて小鉢、お味噌汁つきである。

必要十分であること

メニューがないことも、彼曰く、とてもいいシステム。

「だってITTENGOって言葉さえ覚えれば、イタリア人でも次からひとりで来られるでしょ。鮪とか平目とか、魚の名前で注文しなくて済むからね」

外国人をお鮨屋へ案内するとき、どんな店を選ぶか。

江戸前鮨本来の「お好み」式はけっこうハードルが高いそうだ。タネ札の文字が読めない彼らに、片っ端から読み上げなければならない。読めばもれなく、それがどんな魚か、どんな仕事を施してあるかも説明することになる。

KOHADAってどういう魚?SHIME-SABAはどういう意味?

説明を聞けば聞いたで、彼らは「それは無理かもしれない」などと主張し始める。一貫ずつそれを繰り返しては、食べることも会話も、ちっとも楽しめない。

「それに、僕だって普段は和食もお鮨も食べないから、知識がない。質問されたって困ります」

だからと言っておまかせ一本の高級店は、値段も張るうえ気も張り過ぎて、彼らがリラックスできないのだそうだ。たしかに、日本人でさえ緊張する店は、アウェイの外国人にとってはなおさらだろう。

リラックスして、食べることもお喋りも楽しみたい。だから町鮨がいい。しかも、こちらのお店はランチがまたいい。

「夜も素晴しいと聞いたけど、お昼なら大変お得。そのうえお昼は注文も価格もわかりやすい。気軽なのがいいんです」

なるほど、リラックスと必要十分があること。それが彼らイタリア人にとっては「最高」という意味になる。

第三貫(後篇)につづく。

文:井川直子 イラスト:得地直美