「にぎにぎ一 西荻本館」東京都杉並区|第二貫(後篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

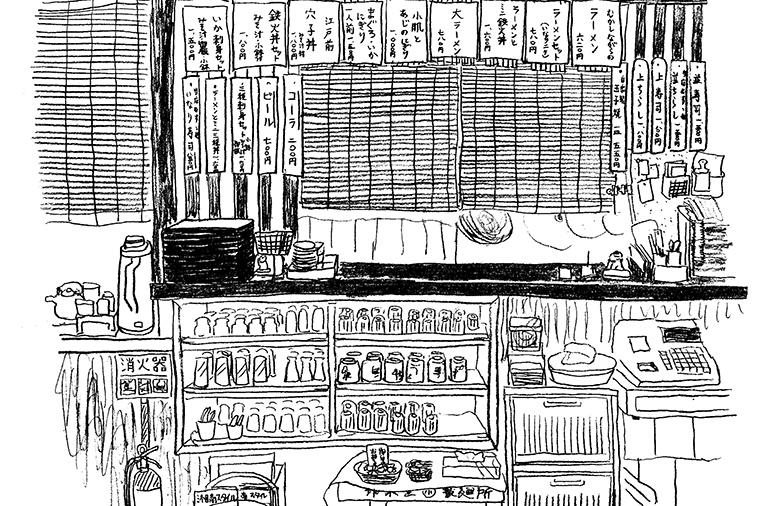

思い立ったらすぐ行ける。好きなように食べられる。みんなでゲラゲラ笑い合える。町に佇む「町鮨」はローカルの宝物。西荻窪駅を降りたらすぐの場所にある「にぎにぎ一 西荻本館」は、料理家の瀬尾幸子さん行きつけの立ち食い鮨。未知なる町鮨の世界が、そこにありました。

好物だけ、を好きなだけ

案内人

瀬尾 幸子

瀬尾さんは料理家。誰にでもすぐにつくれるシンプルな料理やつまみを提唱しています。2018年には『みそ汁はおかずです』(学研プラス)が第5回料理レシピ本大賞の料理部門で大賞を受賞。井川とは『これでいいのだ!瀬尾ごはん 台所まわりの哲学』(ちくま新書)、『週刊文春』で連載を4年半、ご一緒した関係です。連載はのちに文藝春秋より『瀬尾幸子の楽ちん台所塾』として書籍になりました。

瀬尾幸子さんは、最初から握ってもらう派である。

「ここは一貫が小ぶりで、お腹いっぱいになり過ぎないからちょうどいいの」

普段、会食がなければ夕飯は17時。「にぎにぎ一 西荻本館」は16時の開店だから、いつもの時間に余裕で食べて呑める。

文句なしに売れっ子料理家の瀬尾さんは、自宅兼キッチンスタジオで一日中料理をつくり続けることもざらだし、それが連日続いたりもする。ずっと家にこもっていると、人間、少しでも外に出て町の空気を吸いたい日がやっぱりあるものだ。

衝動だから、誰かと約束なんかせず、だいたいひとりで上着を引っ掛けて出ることになる。町へ出て、路地からちらっと眺め、空いていたら入るのが「にぎにぎ一」だ。

夕方開店、カウンター、立ち食いのスリーセブン。ひとりでパッと入りやすいこと、この上ない。

そこで、握りと熱燗を頼む。

「お刺身って、意外と身体のパワーが要る。ご飯があるとやわらぐじゃないですか」

なぜ「にぎにぎ一」のお鮨かというと、自分の都合に合わせた量を食べられるから。居酒屋では、ひとりでは意外と一品の量が多くて品数を頼めないときもある。ましてや「一口だけ食べたい」とは言えるまい。

瀬尾さん曰く、それは結局、お店の都合に自分の胃袋を合わせなければならないということだ。

対してここでは、好きなものを一口サイズの一貫から頼める。立ち食いだから、通りすがりにさくっと寄って、いいところで切り上げられる。

すべてが自分基準で良し。

「もっともっと疲れていて、外で食べる元気も無い日は家から箱を持参して、“ここに何と何を入れてください”ってお願いするんですよ。家で好きな日本酒とお鮨を食べられます。日本酒も1合“半”とか微妙な量まで自分の都合に合わせられる」

なんと、お鮨を詰めてもらうという発想。

一瞬目から鱗を落とすも、そう言えばかつての町鮨には折詰めというものがあった。......いや、ちょっと待てよ。

折詰めはたいてい、食べた人がおみやげに買って帰るものだし、お店の折り(箱)を使うものでは?

「気の利いた箱なら気分も上々。2段でちょうど10貫入る、いい箱があるの」

ふふふ、と笑う常習犯。

念のため言うと、「にぎにぎ一」にはちゃんと折りが用意されている。

けれど昭和のお豆腐屋のように自分ちの容器を持って買いに行き、決められたセットを押しつけるのでなく「好物だけ」の「好きなだけ」を詰めてくれる。

それはなんと優しい商いだろう、と思うのだ。

100点のお店じゃ、通えない

再び、西荻紳士曰く、「ここは安いのにモノがいい」。

たしかに1貫100円から食べられる気安さながら、メニューには国産、天然とあり、北海道に青森に長崎に高知などなど、日本各地の名が並んでいる。

日本酒も地酒。定番のほか、新酒、ひやおろしなど時季により銘柄はちょこちょこ替わる。

私は生ビールから、貝の途中で日本酒「七田」の冷やにスイッチ、鰹とキンキを握りでいただく。

瀬尾さんは燗酒「豪快」を2本目にして、鰹と赤身を追加投入。お鮨もガリも、箸を使わず手で食べる。

「手で食べるおいしさってものがあるからね」

同感。そしてこの店は煮切り醤油を刷毛で塗って出すため、そのままポンと口に放り込むだけでいい。

「ね、十分でしょ?」

玉子焼きに目を奪われながら、瀬尾さんはとても満足そうに訊ねた。

曰く、人によってお店に求める「大事なこと」は違う。東京は人も多いし、店も多いからなおさら、「人のぴったり」の店を訊いたところで「自分のぴったり」と符合する確率はひどく低い。

つまりは他人基準でなく、限りなく自分基準になったほうがいいってことだ。

瀬尾さんの「大事なこと」は、何よりも居心地だ。

スペシャルなお鮨より居心地のいい店。もっと言えば、味は「普通」でいい。

「70点の良さっていうものがあるんです。100点のお店はがんばり過ぎていて、1回行けば満足しちゃう。2回3回と足を運ぶ店は100点じゃない。かといって50点じゃ気持ちよくなれない。がんばり過ぎないけど、まあまあ気持ちがいい70点だから、通いたくなるんです。ほら、家の掃除でも、年末の100点より毎日70点のほうが、結局いつも気持ちがいいでしょう?」

居心地もまた個人差のある感覚である。

瀬尾さんの場合、丁寧過ぎる町鮨は居心地がよくない。

たとえば「瀬尾さま」と呼ばれるより、「(カウンター)2番さん」と呼ばれたほうが気を張らずにすむ。「いつもありがとうございます」と外まで出て見送られるよりも、つけ場から、握りながら言われたほうがさっと立ち去れる。さらに忙しいときなら目の合図だけでいい。その代わり、合図は欲しい。

それが瀬尾さんの「十分」だ。

店はますます混んできて、お兄さんが握りながら交通整理を始めた。

「ちょっとずつ詰めてもらえる?そうしてくれると俺が楽だから(笑)」

なぜか、みんな楽しそうにギュウギュウ詰める。

このお兄さんを眺めながら呑むのが、瀬尾さんはまた楽しいのだそうだ。

「バーでも、ひとりで相手をできる人数は7人っていわれるけど、すでに10人以上いるからね」

ぐるっと見回すとカウンターだけで12人までは数えられた、そのカオスの中で、みんながお鮨を口実に酒を呑む。誰もが音量を上げてお喋りし、店はどんどん温まる。

楽しくてしかたないうちに、そろそろ次の人にカウンターを空けようか。

西荻村では、酒場とは回遊するもの。という習わしに従って、「にぎにぎ一」を出た私たちはおでん酒場「千鳥」に行き、おでんを食べた。

瀬尾さんが「東京っ子のソウルフード」と愛するちくわぶを、この店は「ちゃんと」煮込んであるらしい。

〆は山小屋バル「西荻ヒュッテ」のヘベスサワーで。

「こんばんはー。あれ?」

別ルートで回遊していた西荻紳士と、またばったり再会した。

そんなこと全然珍しくない西荻村の夜、町鮨の楽しみはここで終わる。

第二貫 了

店舗情報

店舗情報

- にぎにぎ一 西荻本館

-

- 【住所】東京都杉並区西荻南3-11-8

- 【電話番号】03-5346-1992

- 【営業時間】16:00~22:30頃(L.O.)、日曜、祝日は14:00~

- 【定休日】無休

- 【アクセス】JR「西荻窪駅」より1分

文:井川直子 イラスト:得地直美