焼酎最前線をひた走る柳田正さんが次代につなぐ"偏愛"の2本。香り高くて甘い"熟成芋"の焼酎は、娘への愛から生まれた!【焼酎の教室・第2回/4限目】

「焼酎の教室」はほぼ月1開催。応募詳細はLINEオープンチャットにて!-

- 連載 : 焼酎の教室

宮崎県の焼酎蔵「柳田酒造」の柳田正さんをゲストに迎え、蔵の背景や焼酎について教わる「焼酎の教室」第2回。ラストの4限目は、次の世代に繋ぐ“偏愛の2本”篇。そこには海より深い父の愛がありました。

教える人

柳田正さん(やなぎた・ただし)

1973年、宮崎県都城(みやこのじょう)市で最も古い焼酎蔵「柳田酒造」の四代目次男として生まれる。東京農工大学大学院を卒業後、富士ゼロックスに入社。エンジニアとして4年勤務の後、2001年に家業を継ぐため、帰郷。2010年に五代目代表取締役に就任。

これからの柳田酒造を支える大事な銘柄、「千本桜」とは?

蔵を知る焼酎、挑戦の焼酎を紹介してきた柳田酒造の特別講義も、今回で最終回。

ラストを飾るのは、蔵の未来に思いを馳せながらつくる「偏愛の2本」。それが「千本桜熟成ハマコマチ」であり、「山田錦千本桜熟成紅はるか」だ。

柳田さんは「これからの柳田酒造を支える大事な2本」ともいう。

「千本桜」とは、柳田酒造でかつてつくっていた芋焼酎の銘柄。1978年、柳田さんの父が40歳のときに創業当時から続いていた芋焼酎の製造をやめ、麦焼酎専門の蔵へ転換したことは1限目の講義で説明済みである。

蔵に戻った柳田さんは、いつか芋焼酎を復活させたいという思いを抱いていた。父のブランド「駒」を受け継ぎ、正さんオリジナルの麦焼酎「赤鹿毛」「青鹿毛」が世の中に認知され、いよいよ芋焼酎の製造へと舵を切ろうと試みるものの、病床の父はこれに強く反対する。しかし、父から直接、製造法を教わらなければ、柳田酒造の芋焼酎のバトンが未来につなげなくなる。何度も何度も父を説得し、35年ぶりに「母智丘千本桜」がリバイバルした。奇しくも正さんが40歳のときのことだった。

酒造りのバトンはどんな思いで、誰に、どう渡す?

では、そのバトンを誰に渡すのか。

柳田さんは、一人娘の桜子さんの話を始めた。

「小さい頃は、夜中に蔵で仕込みをしていると後ろからついてきて、ずっと父親の仕事を手伝ってくれるような子でした。出張で蔵を留守にしていたときには、もろみの櫂入れをしていたと妻から聞きました。

たいへん驚いたのが、蔵にいらしたお客さまに、桜子が柳田酒造の歴史や焼酎の説明をしたことです。取引先から電話があり、私がお客さまをお待たせしていたことがありまして。その間、桜子が私の代わりをしてくれたんです。毎日のようにお客さまに蔵の説明していた私のセリフを横で聞いて覚えてしまったのでしょう。小学校の高学年のときでした。

これなら将来、安心して蔵を任せられる!と思ったのも小学生のときまでで、中学生になると、蔵にはまったく興味を示さなくなりました。将来の夢は何かと聞いたら、『ボカロのプロデューサー』と答えたんです。皆さん、ボカロってわかりますか(笑)」

受講生である食いしん坊倶楽部のメンバーからクスクスと笑いがもれる。

つい「蔵を継ぎたくなる」ほど、娘が虜になる焼酎の味わいってどんなだろう

「桜子に期待をかければかけるほど鬱陶しがられて、女子高生になった今は焼酎に関心を持ってくれなくなりまして……。妻から何も言わないほうがいい、話せば話すほど逆効果だと説教されました(笑)」

柳田さんにとって、娘が「蔵を継ぎたくなる」焼酎をつくることが、最大のミッション。

そのために、小さい頃から娘の「嗜好」を徹底的にリサーチしてきた、と話す。

「ファミリーレストランに行ったときは、桜子がドリンクバーでどんなジュースを選ぶか。どんなお菓子が好きなのか。たとえば森永の『ハイチュウ』だったら、好きな味は何なのか。そんな感じで、つねに彼女の好みを分析しました」

その結果、桜子さんが好きなお菓子やジュースのフレーバーが、マンゴーであることを突き止める。「千本桜熟成ハマコマチ」は、まさにマンゴーの香りがする1本だ。

「桜子はケーキや焼き菓子など甘いものも大好きなので、スイーツのような甘味が広がるべにはるかの焼酎もつくりました」

つまり、「千本桜熟成ハマコマチ」も「山田錦千本桜熟成紅はるか」も、桜子さんの好きな香りを狙ってつくった焼酎というわけだ。

食いしん坊倶楽部のメンバーも試飲しながら、

「ハマコマチのほうは南国のフルーツのような香りがしますね」

「紅はるかは、アップルパイみたいな味わい!」

と、柳田さんが焼酎で表現したかった香りを見事に言い当てていた。

収穫した生芋を熟成させるとどうなる?

「どちらの焼酎にも名前に『熟成』とついているのはなぜですか」

メンバーからの質問に柳田さんが答える。

「熟成とはサツマイモを生芋の状態で一定期間貯蔵し、糖化させることを言います。3限目でもお話しましたが、サツマイモを熟成させると、より香りの強い焼酎がつくれるんです」

オレンジ芋のハマコマチを熟成させて焼酎をつくるとマンゴーや柑橘の香り、アールグレイのような芳しい香りがより強く生成され、紅芋のべにはるかを熟成させると甘味を感じるβ-ダマセノンという香気成分が1.5~2倍増える、と柳田さん。

サツマイモは、交配や受精による「有性生殖」で子孫を残すのと同時に、根や茎などの栄養器官から次世代が繁殖する「無性生殖」で増える植物だ。

「土の中で無事に越冬できれば、芋から芽が出て子孫を残せます。ただし、サツマイモは寒さに弱い。品種によりますが成分の約半分が水分なので、凍結しやすいんです。一部でも凍ってしまうと、芋の水分が膨張して細胞壁が破壊され、壊死してしまう。この凍結を避けるために、芋が自身の糖化酵素ででんぷんを糖化させるのです」

芋の熟成とはつまり、収穫した芋を土の中の芋と同じように糖化させるということ。

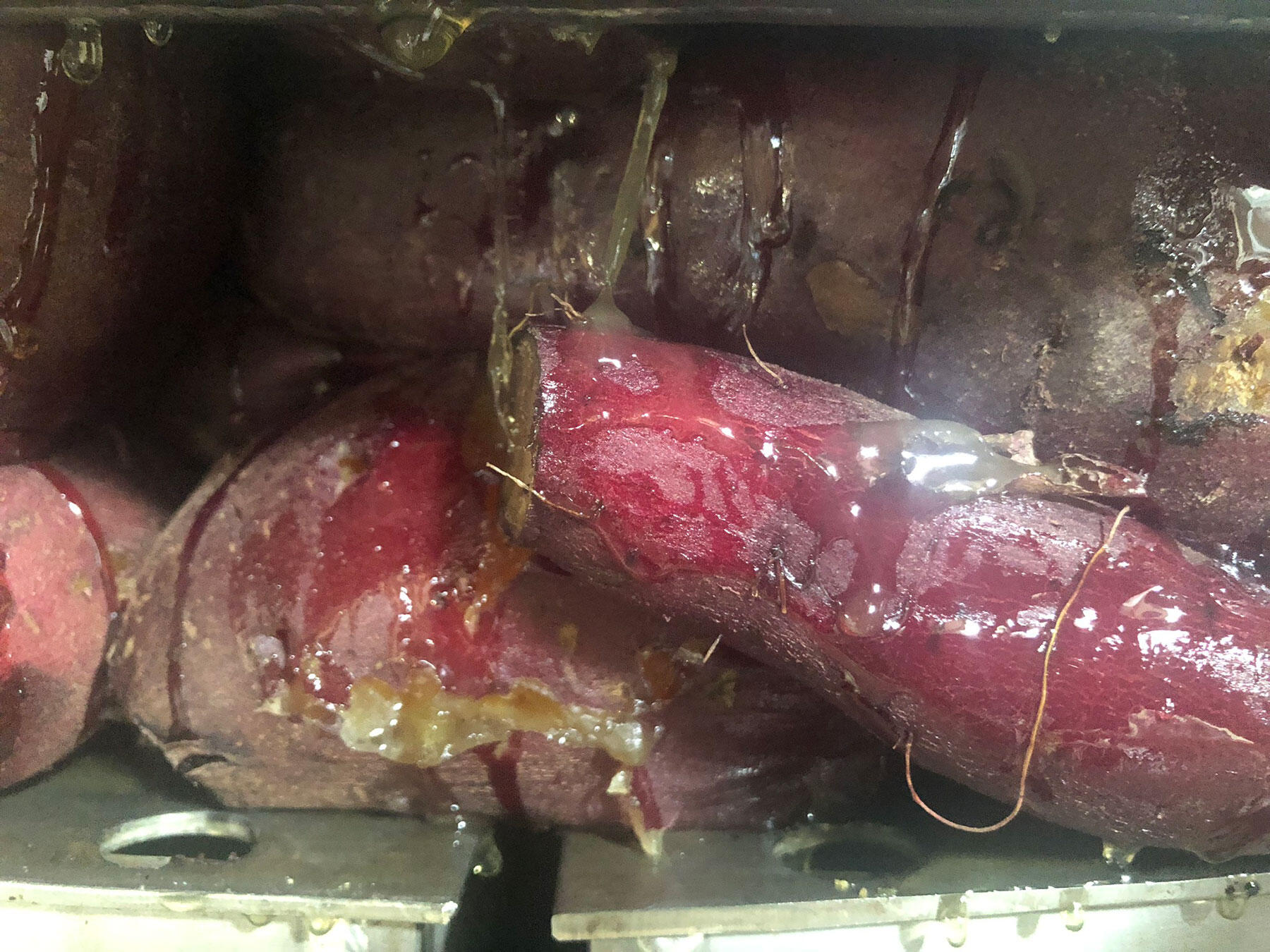

「かつては業務用の倉庫をお借りしてサツマイモを熟成させていましたが、芋の状態をこまめに確認できるように、土の中と同じ環境をキープできる芋の貯蔵庫を蔵の敷地内に新設しました」

鍵は温度、湿度、二酸化炭素。半年経過しても鮮度良し、甘味も増す

貯蔵庫には三つの仕掛けがある。この仕掛けのお陰で、本来なら3日で傷むサツマイモが半年を経過しても鮮度が保たれ、より甘くなるそうだ。

「一つ目が温度です。サツマイモの鮮度を保つには15度±2度の環境下が最適といわれています。貯蔵庫はこの温度帯を維持しています。

二つ目が湿度。サツマイモを健全に保管するには90%以上の湿度が必要です。『霧太郎』というきのこ工場のために開発された業務用の加湿器を設置し、95~97%の湿度をキープしています。

三つ目が二酸化炭素。サツマイモはつねに皮膚呼吸をしています。自身が排出した二酸化炭素で酸欠状態にならないように、1日2回、日の出と日の入りのタイミングで15分ほど貯蔵庫内のファンを回し、換気しています」

この貯蔵庫を設置したのも、将来桜子さんに自身の好きな香りの焼酎をつくってほしいから、と柳田さん。

「蔵の中にはこうした父の無償の愛が随所に散りばめられているんです。嫌がられるので、娘には言いませんが(笑)」

最後に柳田さんが壮大な妄想(?)を語ってくれた。

「私に残された道は、焼酎の味わいで娘を振り向かせること。

今はまだお酒が飲める年齢ではありませんが、桜子が大学生になり、成人したときにたまたま飲んだ焼酎が彼女にとってドストライクの味で、ボトルの裏を見たらお父さんがつくった酒だった!……なんてことが起こったらいいなあと想像しています。

そんな日がくることを願って、これからも真面目にこつこつとつくり続けていきたいと思います」

会場から大きな大きな拍手が沸き起こった。

これで柳田さんの“白熱講義”はおしまい。……ですが、次回は番外編として、柳田酒造の焼酎が最高においしく飲めるソーダ割り&お湯割り講座をお届けします。お見逃しなく!

文:佐々木香織 撮影:竹之内祐幸 構成:林律子