特別登壇!柳田正さんが語る蒸留機の"魔"改造秘話。ポップコーンのように芳ばしい麦焼酎「赤鹿毛」はこうして生まれた!【焼酎の教室・第2回/2限目(前篇)】

-

- 連載 : 焼酎の教室

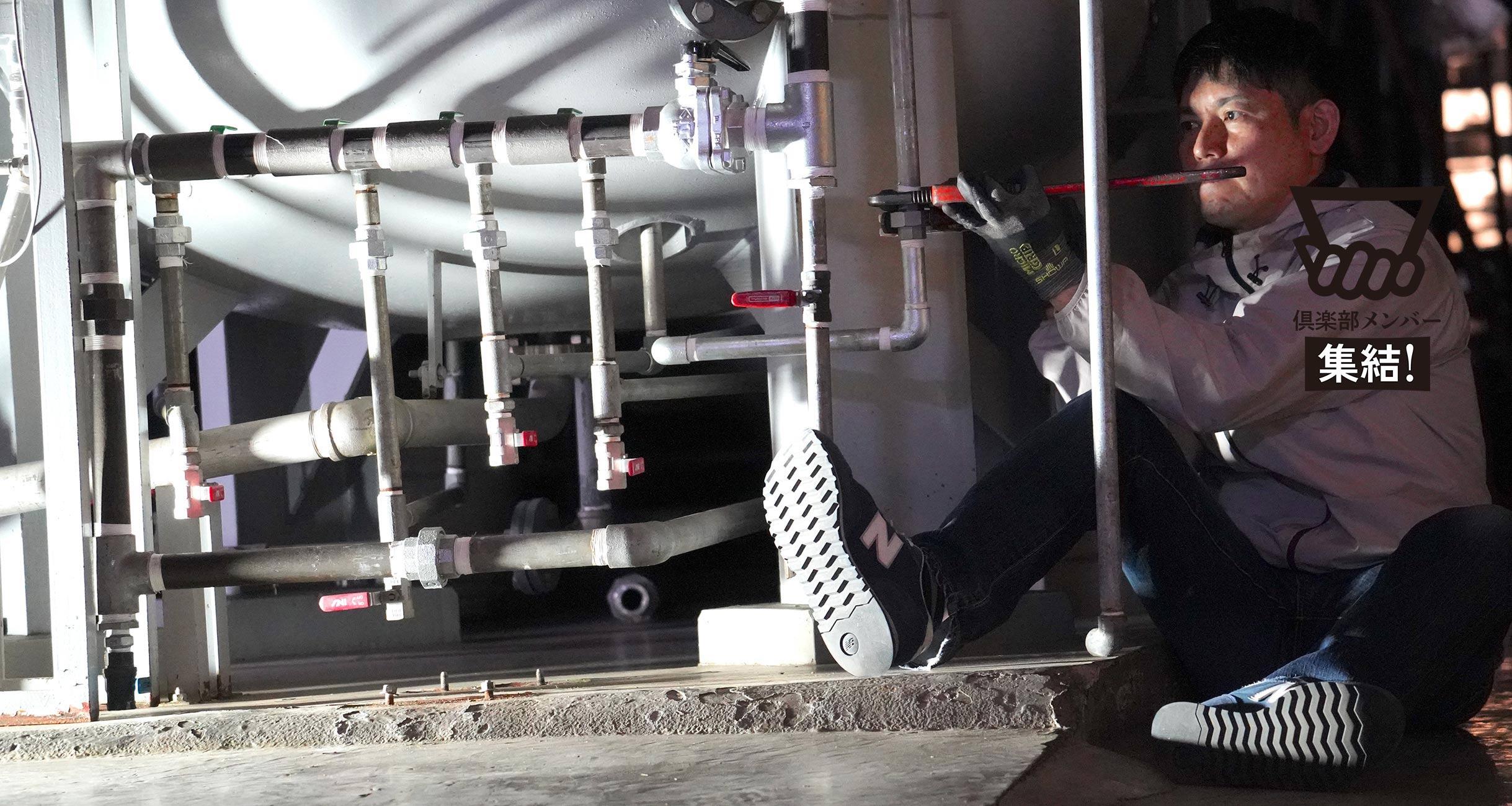

第一線で活躍する焼酎の造り手は今、何を見据え、酒造りとどう対峙しているのか。焼酎の教室では、今をときめく焼酎の造り手や蔵元ご本人にもご登壇いただきます。一人目は宮崎県・都城市「柳田酒造」の代表、柳田正さん。工学部出身でエンジニア経験もあり、蒸留機を自ら魔改造することから、焼酎界のエジソンと呼ばれる蔵元です。「焼酎の教室第2回/2限目(前篇)」は、麦焼酎の「赤鹿毛」の誕生について聞きました。

教える人

講師(第2回):柳田正さん(やなぎた・ただし)

1973年、宮崎県都城(みやこのじょう)市で最も古い焼酎蔵「柳田酒造」の四代目次男として生まれる。東京農工大学大学院を卒業後、富士ゼロックスに入社。エンジニアとして4年勤務の後、2001年に家業を継ぐため、帰郷。2010年に五代目代表取締役に就任。

柳田正さんのデビュー作「赤鹿毛」

宮崎県の焼酎蔵「柳田酒造」の柳田正さんをゲストに迎え、蔵の背景や焼酎について教わる「焼酎の教室」第2回。1限目のテーマは、蔵のある宮崎県都城市の風土や歴史、蔵の成り立ちだったが、2限目からは蔵を象徴する焼酎を飲みながら、その特徴をたっぷりと語ってもらう。2時限目の前半は、蔵を知る1本「赤鹿毛」篇です。

食いしん坊倶楽部のメンバーにはグラスに注がれた「赤鹿毛」と「青鹿毛」の2種の麦焼酎が配られた。柳田正さんは「はじめに、赤鹿毛のほうをひと口飲んでみてください」と促す。

「おいしい!」「個性がありますね」「麦の香ばしさを感じます」。

メンバーからさまざまな感想が飛び交う。

「駒」が父の麦焼酎ならば、「赤鹿毛」は柳田さんのデビュー作。この焼酎がどのような経緯で生まれたのか、当時のことを思い出しながら、丁寧に語ってくれた。

「『兼八』を超えるような麦焼酎をつくりたい!」

「私が蔵に帰ってきたときは、空前の芋焼酎ブームでした。『魔王』『村尾』『森伊蔵』の3銘柄が「3(スリー)М」などと呼ばれ、飛ぶように売れていましたし、今や全国区の「黒霧島」も地元で入手できないほどでした。焼酎のイベントでは、芋焼酎の蔵元の前に長い行列ができるわけですよ。反対に、麦焼酎の蔵にはまったくお客さんがいらっしゃらない。本当に寂しくて悲しい思いをしました」

しかし、芋焼酎ブームの真っただ中、爆発的に売れている唯一の麦焼酎があった。それが四谷酒造(大分県宇佐市)の「兼八」だ。

「私がまだ富士ゼロックスでエンジニアをしていたころ、焼酎マニアの先輩からいただいたことがあったんです。はじめて口にしたときの衝撃は今でも忘れられません。麦焼酎なのに余韻が長く、香ばしくてすごく甘い。こんな麦焼酎が世の中にあるのかとたいへん驚きました。会社を辞めて蔵に帰ってきてからも、もしも自分で新たな焼酎を生み出せるなら、兼八のような、いや、兼八を超えるような焼酎をつくりたい。芋焼酎ファンが振り向くような麦焼酎をつくりたい……。そんな夢を抱き、試行錯誤の末に生まれたのが、「赤鹿毛」です」

減圧蒸留機しかない中、どうにか常圧蒸留の酒が造れないか

「兼八」を超える焼酎を!と、強い決意をもっていざ臨んでみたものの、のっけから大きな壁にぶち当たる。

「『兼八』は当時、麦焼酎としては珍しい常圧蒸留機による焼酎であることがわかりました。ところが、私の蔵の蒸留機は減圧専用機だったんです」

蔵で使っていたのは、父が手に入れた減圧蒸留機1台のみ。日本酒蔵が粕取り焼酎をつくるために使用していた薮田製の中古品だった。

ここで、焼酎の蒸留についてレクチャーしよう。

- 常圧蒸留と減圧蒸留について

- 焼酎の蒸留方法には、常圧蒸留と減圧蒸留の2種がある。

前者は外気と同じ大気圧で蒸留する伝統的な方法。高温かつ長時間加熱されたもろみからは、アルコール以外のさまざまな成分が生まれるため、複雑な香りと濃醇な味わいに仕上がる。もろみを入れた蒸留釜に直接蒸気を吹き込み、もろみを撹拌しながら加熱する「直接加熱」方式を取る。

後者は昭和40年代後半に開発・実用化され、昭和50年代に急速に普及した蒸留法。蒸留釜から空気を抜き、圧力を下げて(真空にして)もろみを蒸留する。「標高の高い山の上では、気圧が低いため湯が早く湧き、しかもぬるい」現象と同じで、もろみが40~50℃で沸騰するので(常圧の場合は約90℃)、加熱によって生まれる成分が限定的となるため、華やかですっきりとした酒質に仕上がりやすい。減圧蒸留は、蒸留釜の外側にジャケットを巻いて蒸気を送り込み、もろみを間接的に熱する「間接加熱」が一般的。

「常圧蒸留機がないなら、自分でなんとかしよう」

すっきりとして飲みやすい「駒」は減圧蒸留機ならではの酒質だが、これでは自分の望む焼酎がつくれない。そう悟った柳田さんは、「常圧蒸留機がないなら、自分でなんとかしよう」。エンジニア魂に火がついた。

通常、常圧蒸留機の蒸留釜の内部には外から蒸気を吹き込むための管が設置されているが、蒸留釜を真空にする減圧蒸留機には外部から蒸気が入り込む管がない。

「ところがですね、うちの蒸留機には1本だけ外部と通じる管が設置されていたんです。直径15mmほどの細い管です。これは水道につながっていましてね、蒸留後に釜の中を洗浄するためのものでした。バルブを開くと管の先からシャワーのように水が出るんです。

私はこの管から無理くり水道を外しまして、蒸気を送り込むためのボイラーの配管を接合しました。つまり、常圧蒸留のしくみを、1本の管で試みたんです」

柳田式・蒸留機の“魔”改造の歴史、ここから始まる

柳田さんの蒸留機“改造”の歴史は、まさにここからスタートする。

「これはいけるかもしれない!そう思いましたが、約1800リットルの蒸留釜にたった1本の管で蒸気を送り込んでも熱量がまったく足りませんでした。結局、この時点で常圧蒸留はできなかった。当時の私は、蒸留機を加工、コントロールするテクニックを持っていなかったんです」

それでも、自己流で釜の中の圧力を細かくコントロールしていくうちに、ある特定の圧力まで下げたら個性的な香りが出てくることに気がついた。これこそ望んでいた香りだと、嬉々として焼酎に仕上げたのが「赤鹿毛」だった。

「今思えば、たまたまその圧力になっただけで、ビギナーズラックでした。自分としては、常圧でも減圧でもない、中間圧の画期的な焼酎ができたと喜んでいたのですが、もう一回つくろうとしても、最初と同じ香りが出てこない。何度やっても失敗する。本当に本当に悩みました」

では、失敗した「赤鹿毛」の原酒はどこへ消えていったのだろうか。

「もう時効だから言っちゃいますけど、当時の『駒』の原酒にこっそり混ぜていました。20年ほど前は焼酎ブームの黎明期で、酒の味が相当ブレていても、バレなかったんです」

会場からくすくすと笑い声がもれる。

「でも、今こんなことをしたら絶対バレますからね。酒屋さんも焼酎ファンの方も、分析器のような鼻や舌を持った方が多くて、何か新しいことを試みると『柳田さん、何かやったでしょう』とメールや電話で指摘してくださる。私はいい時代に実験ができたなあとつくづく思います。失敗した原酒を混ぜた『駒』が、もし手に入るなら、1本1万円出してでも飲んでみたいですね(笑)」

柳田さんの告白に、会場がどっと沸いた。

ポップコーンのような香ばしさと麦の甘味が魅力の「赤鹿毛」

当たり前だが、現在の「赤鹿毛」はビギナーズラック酒ではない。もろみが約75℃で沸騰するよう、蒸留機の圧力をコントロールするなどして(詳細は企業秘密です)、あのときの香りを「再現」している。

ポップコーンのような香ばしさと麦本来の甘みを感じさせながら、するりと飲める口当たりのよさ。柳田さんの原点ともいえる「赤鹿毛」の香りとテクスチャーに、筆者も心動かされた一人である。20年前にはじめて「赤鹿毛」を味わったときの居酒屋の情景や飲み仲間の顔が、いつ口にしても、くっきりと思い出される。

何度も失敗を重ね、一度は「赤鹿毛」づくりを断念したが、常圧蒸留を諦めきれなかった柳田さんは、蔵の局面を打開する大きな一手を打つことになる。そうしてできたのが「青鹿毛」なのだが、このお話は次回に。どうぞお楽しみに!

文:佐々木香織 撮影:竹之内祐幸 構成:林律子