【変わる!新潟の酒】ただ一人、酒と向き合い"感情を軸に飲む酒"を醸す「越後伝衛門」

-

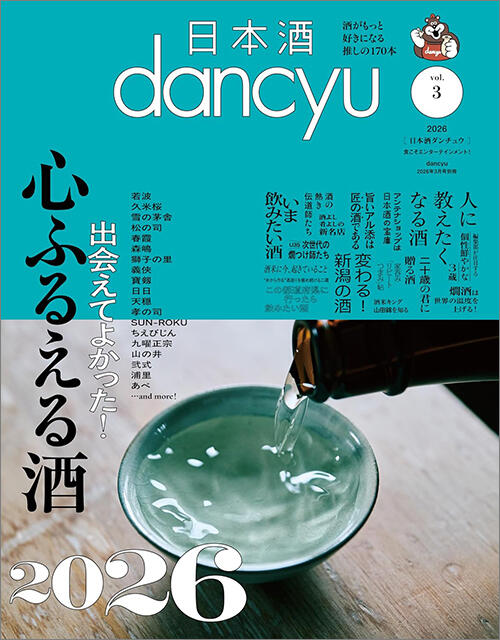

- 連載 : 心ふるえる酒2026

2026年日本酒dancyu「出会えてよかった!心ふるえる酒」特集では、“淡麗辛口”の看板のもと、全国一の蔵数を誇り、時代を築いてきた新潟に注目。 この銘醸地で今、若き作り手たちが自由闊達に才能を咲かせている。今回は、ショパンの響く蔵で、蔵元杜氏・加藤晃葵さんがたった一人で酒造りを続ける「越後伝衛門」をご紹介します。

悲しいとき用の酒があってもいい

チームワークの熱量で醸す阿部酒造が「動」なら、新潟市北区の越後伝衛門は「静」の蔵だ。蔵元杜氏・加藤晃葵(かとう・こうき)さんは、洗米からボトルのラベル貼りまで全工程を担う。しんと底冷えする蔵には加藤さん以外誰もいない。ただ一人、甑(こしき)から立ち上る湯気をじっと見つめ、米の蒸し上がりを待つ。ボイラーの轟音に紛れて、時折かすかにショパンの旋律が聞こえる。

2021年、加藤さんは東京の実家の酒屋を通してこの蔵を承継した。酒を売る側と造る側。両面から新潟の酒を見つめてきた加藤さんの視座は、高く深い。新潟酒を表現する“淡麗辛口”についても、「ある種の“共同幻想”ではないか。実態は甘味や旨味が複雑に交錯していて、新潟の酒は多様だと思う」と俯瞰する。だからこそ、埋没しないよう冷静な観察眼で自分の個性をとことん突き詰めた。

目指す酒の輪郭は「膨らみと涼しさをもつ、飲み飽きしない酒」だ。昨年は、加藤さんの思考と技術を、甘酸っぱさから極端な苦味まで味わいの振り幅で表現した「Passage」シリーズも登場。一人ゆえに可能な実験の手を緩めない。

今季の挑戦は「感情に寄り添う酒」だというから、またそそられる。「今の時代、味わいだけで酒を表現するのは限界がある」と前置きしたあと、静かに続けた。「たとえば、悲しみに寄り添ってくれる酒があってもいいですよね」。

精米歩合や造りなど日本酒を語るジャンルはさまざま。だが、加藤さんは「感情」という角度から酒のあり方を捉え直す。孤独な酒造りは、自分と対話し続ける時間。その中で、たどり着いた一つの地平なのだろう。加藤さんは続ける。「感情の酒を介して飲み手と一対一で対話するような、“二人称の酒”を追求したい」。

一人称の酒は「私のために私が造る酒」、三人称の酒は「私とあなた以外の世間のための酒」だとするならば、加藤さんがまなざす二人称の酒は「ボトルの向こう側にいるあなたのための酒」だ。今、日本酒は誰のためのものなのか?

思わずこちらも哲学的な思索にふけっしまう。

一方で、設備を持たない造り手に蔵を貸すプロジェクトも始めた。外部の才能と加藤さんの間に起きる化学反応はどんな景色を描くのか。50石の蔵が投じる一石の波紋は決して小さくないはずだ。

- 2月5日発売!日本酒dancyu vol.3

- 日本酒dancyu vol.3「出会えてよかった!心ふるえる酒」特集、好評発売中!酒のプロや愛飲家が個人的に惚れ込みつい熱く語ってしまう「人に教えたくなる酒」ほか、2026年に飲んでおくべき日本酒がわかる、とっておきの情報をお届けします。

A4変型判(160頁)

2026年2月5日発売/1,800円(税込)

文:浅井直子 撮影:伊藤菜々子