一年に一度だけ熟練の職人がつくるかまぼこがあった!|食いしん坊俱楽部部長・植野の食日記 2024年2月10日(土)

一年に一度だけ、最上の材料を用いて熟練の職人がつくるかまぼこがある。そんなことを聞いたら、かまぼこ好きとしては居ても立っても居られません。予約して、実際につくるところを取材させていただきました!そしてそのお味は!?

心地よい弾力と魚の旨味が凝縮した最高峰

一年に一度だけ、最高の材料を用いて熟練の職人が手づくりする最高級かまぼこがあるーーそんな噂を聞きつけたら、“かまぼこラバー”としては気にならないわけがありません。それが鈴廣かまぼこの「一(はじめ)」であると知ったのが昨年の秋。紅白2本セットで300組限定販売、予約開始とともにすぐに完売してしまうとか。そして、お値段は一箱2万円。しばし躊躇するも、僕のかまぼこ人生において最高峰を味わうチャンスは二度とないかもしれないと思い、申し込んでみたところ、予約できました!そして、実際にどのようにつくるのか、どうしても見たくなり、取材させていただくことにしました。

12月のある日、息が真っ白になる寒い早朝、小田原にある鈴廣の工場に伺うと、すでに多くの職人が作業を始めていました。

「一年に一度しかつくらないものなので、ベテランの職人さんも慎重になりますし、若いスタッフもどのようにつくるのか見に来るのです」と、案内してくれた企画開発部広報担当の奥村真貴子さん。

なるほど、だから工場内に多くの人が集まっていて、なんとなく緊張感が漂っているのですね。ベテランと若手が一緒に作業することによって、伝統の技が受け継がれていくのでしょう。

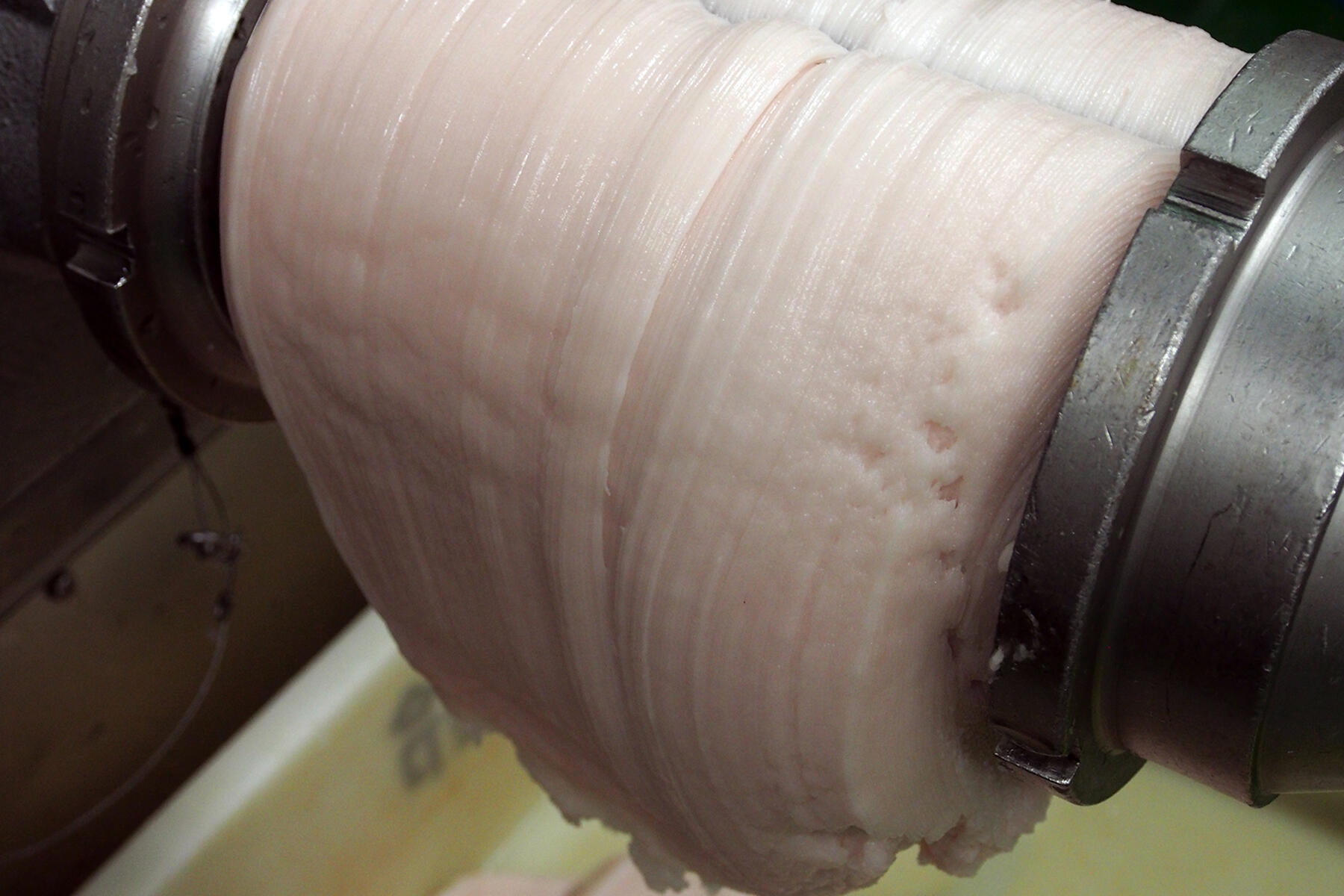

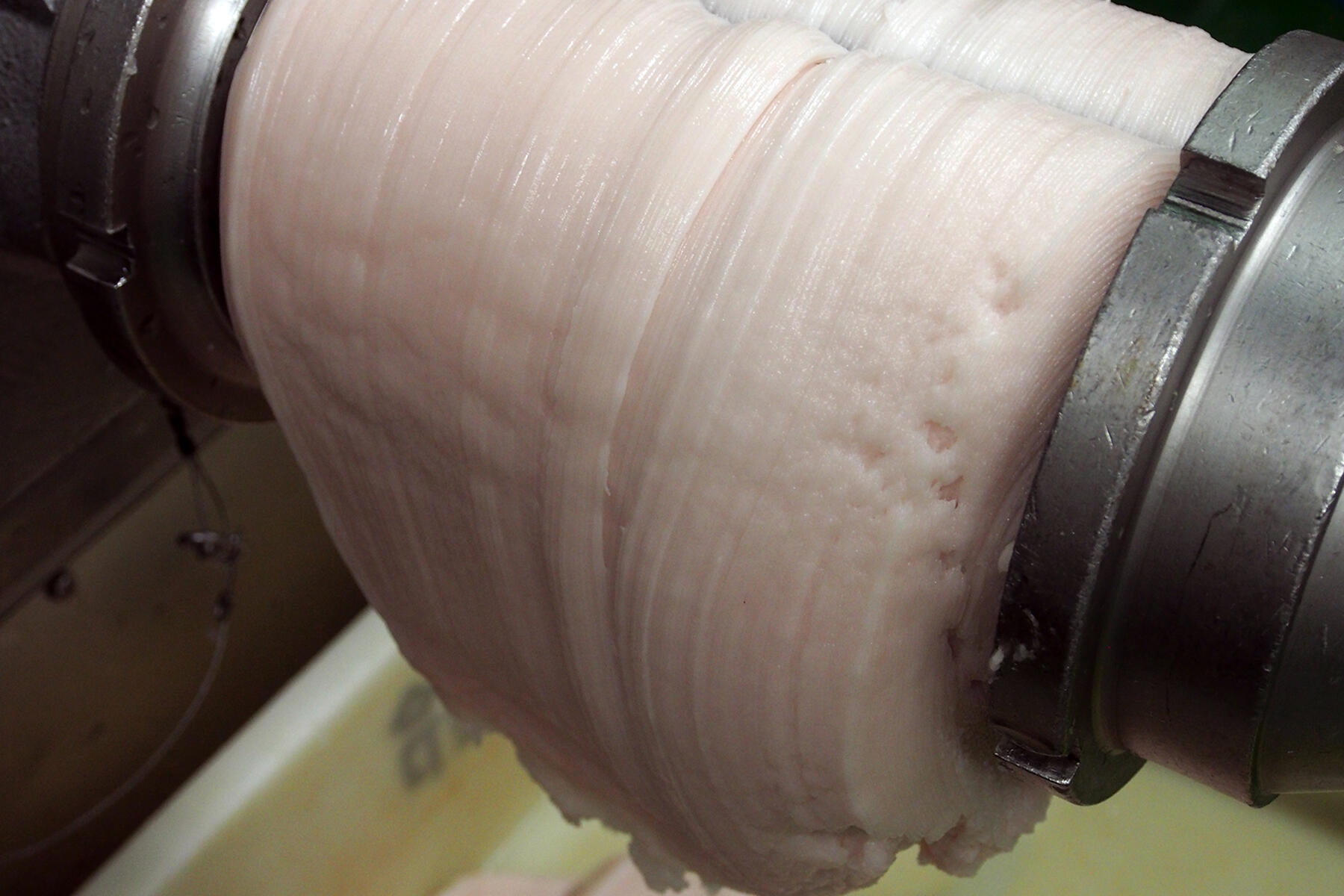

かまぼこは魚の身を水でさらし、脱水、擂潰(らいかい。すりつぶすこと)、裏ごし、成形(板のうえで形を整える)、蒸し上げ、という工程でつくります(魚の身に塩や調味料を入れたものがすり身)。一般にはスケトウダラ、エソ、トビウオなどさまざまな魚を使いますが、「一」はグチをメインに、クロムツや小田原近海で獲れるオキギスを用います。グチは小田原かまぼこならではのプリプリとした弾力と旨みを出すために欠かせず、クロムツは白身ながら濃厚な旨味のある魚でほどよくブレンドすると奥深い味わいが生まれ、オキギスはホロホロとした繊細な身質できめ細かくなめらかなかまぼこに仕上がるそうです。

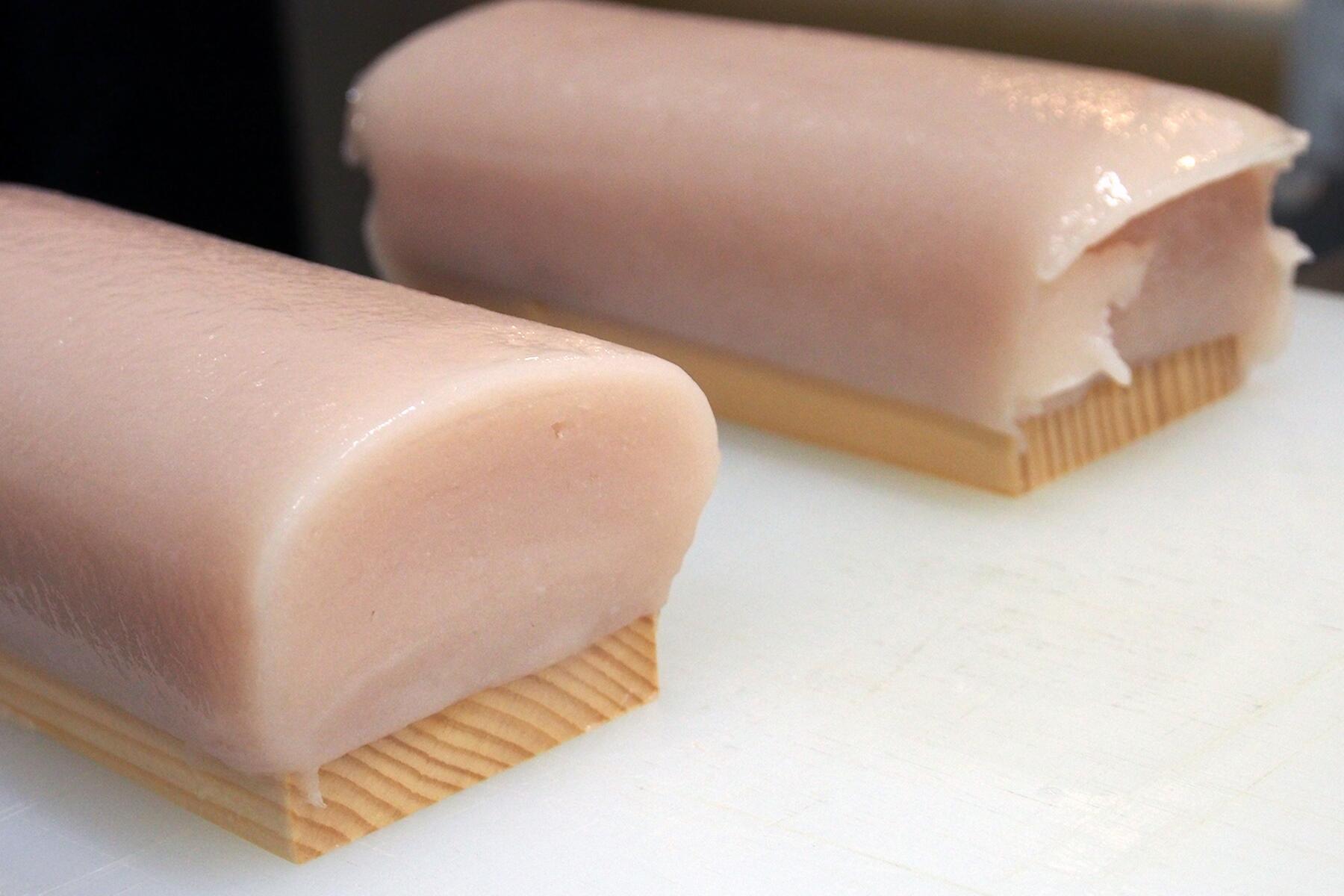

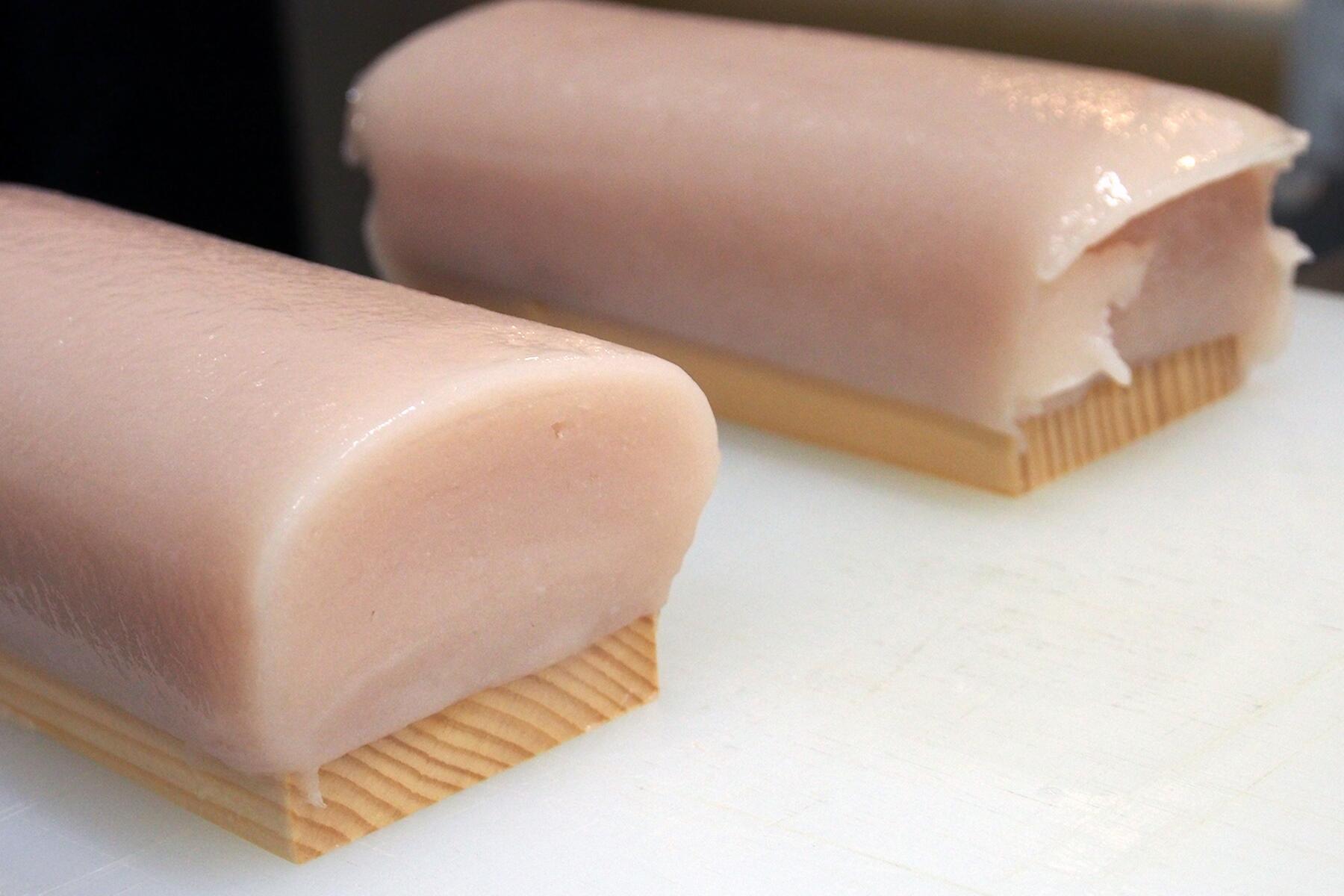

通常、市販されているかまぼこの多くは機械で成形しますが、「一」は熟練の技を持つ職人たちが成形します(「水産練り製品製造技能士1級」という国家資格を持つ方もいます)。きめ細かくしっとりと仕上げられたすり身を、刃がついていない蒲鉾包丁を巧みに使ってのばし、板にのせて成形していきます。すっすっとのせていくと徐々に丸みを帯び、美しい膨らみを持ったかまぼこの形に仕上がります。

そしてすり身には滑らかさが異なる2種類があり、板にのせる「引き起こし」と形を整える「中掛け」にはベースのすり身を使用し、仕上げの「上掛け」用にはベースのすり身に卵白を加えて滑らかにしたものを用います。そうすることで表面にツヤがうまれ、美しいかまぼこに仕上がるそうです。確かに、実に美しい姿。

実は、かつて僕も魚のすり身を買ってきて板にのせてみたことがあるのですが、かまぼこの形にするのはかなり難しく、歪みが出てしまいます。さすが熟練の職人!って、僕と比較するのは失礼過ぎますが……。

熟練の職人が見事に成形する様子はこちらから

これを特別な蒸し機に入れて蒸し上げるのですが、温度や水分量をきめ細かくチエックしながら、その日のすり身の状態に合わせて調整します。蒸し上がったかまぼこは水で冷やして完成。ただ、いくつかのパターンでつくったものを試食して、さらに最適な状態を探ります。こうして、多くの人の手を経て丁寧につくられた「一」は木の箱に納め、「一」の字が書かれたのし(今回は片岡鶴太郎さんの書)をつけて発送します。

数日後、手元に届いた「一」は神々しい輝きを放っておりました。おそるおそる箸で持ち上げると感じるずっしりとした重みを感じ、口に入れると心地よく歯が入るプリッとした弾力が感じられ(この弾力が小田原かまぼこの特徴でもあります)、噛み締めると魚の旨味と程よい塩味がじわじわと湧き出てきます。魚のすり身と塩と水だけでつくるシンプルなかまぼこですが、どんな魚をどのような割合でつくるのか、どれくらい水と塩を調整するのか、どのように成形するのか、蒸し上げる温度は……など、きめ細かい技によって食感や味が全く異なります。「一」は、伝統と熟練の職人技があってこそ最高峰の味わいに仕上げるのでしょう。

ちなみに、豊かな弾力の小田原かまぼこは12mmに切って食べるのが最も美味しいとされていますが(「小田原切り」といいます)、「『一』は、ひと噛みめのくにゅっとした歯切れ、咀嚼している時の粘りと弾力、きめ、自然と粒が小さくなって喉にすっと入っていく喉越しが特徴で、それを楽しむには厚みが14mmがベストだと私は思っています」(かまぼこ職人の神 兼智さん)。

※「一」は、2024年も“かまぼこの日”の11月15日に予約開始予定だそうです。

文・写真:植野広生

心地よい弾力と魚の旨味が凝縮した最高峰

一年に一度だけ、最高の材料を用いて熟練の職人が手づくりする最高級かまぼこがあるーーそんな噂を聞きつけたら、“かまぼこラバー”としては気にならないわけがありません。それが鈴廣かまぼこの「一(はじめ)」であると知ったのが昨年の秋。紅白2本セットで300組限定販売、予約開始とともにすぐに完売してしまうとか。そして、お値段は一箱2万円。しばし躊躇するも、僕のかまぼこ人生において最高峰を味わうチャンスは二度とないかもしれないと思い、申し込んでみたところ、予約できました!そして、実際にどのようにつくるのか、どうしても見たくなり、取材させていただくことにしました。

12月のある日、息が真っ白になる寒い早朝、小田原にある鈴廣の工場に伺うと、すでに多くの職人が作業を始めていました。

「一年に一度しかつくらないものなので、ベテランの職人さんも慎重になりますし、若いスタッフもどのようにつくるのか見に来るのです」と、案内してくれた企画開発部広報担当の奥村真貴子さん。

なるほど、だから工場内に多くの人が集まっていて、なんとなく緊張感が漂っているのですね。ベテランと若手が一緒に作業することによって、伝統の技が受け継がれていくのでしょう。

かまぼこは魚の身を水でさらし、脱水、擂潰(らいかい。すりつぶすこと)、裏ごし、成形(板のうえで形を整える)、蒸し上げ、という工程でつくります(魚の身に塩や調味料を入れたものがすり身)。一般にはスケトウダラ、エソ、トビウオなどさまざまな魚を使いますが、「一」はグチをメインに、クロムツや小田原近海で獲れるオキギスを用います。グチは小田原かまぼこならではのプリプリとした弾力と旨みを出すために欠かせず、クロムツは白身ながら濃厚な旨味のある魚でほどよくブレンドすると奥深い味わいが生まれ、オキギスはホロホロとした繊細な身質できめ細かくなめらかなかまぼこに仕上がるそうです。

通常、市販されているかまぼこの多くは機械で成形しますが、「一」は熟練の技を持つ職人たちが成形します(「水産練り製品製造技能士1級」という国家資格を持つ方もいます)。きめ細かくしっとりと仕上げられたすり身を、刃がついていない蒲鉾包丁を巧みに使ってのばし、板にのせて成形していきます。すっすっとのせていくと徐々に丸みを帯び、美しい膨らみを持ったかまぼこの形に仕上がります。

そしてすり身には滑らかさが異なる2種類があり、板にのせる「引き起こし」と形を整える「中掛け」にはベースのすり身を使用し、仕上げの「上掛け」用にはベースのすり身に卵白を加えて滑らかにしたものを用います。そうすることで表面にツヤがうまれ、美しいかまぼこに仕上がるそうです。確かに、実に美しい姿。

実は、かつて僕も魚のすり身を買ってきて板にのせてみたことがあるのですが、かまぼこの形にするのはかなり難しく、歪みが出てしまいます。さすが熟練の職人!って、僕と比較するのは失礼過ぎますが……。

熟練の職人が見事に成形する様子はこちらから

これを特別な蒸し機に入れて蒸し上げるのですが、温度や水分量をきめ細かくチエックしながら、その日のすり身の状態に合わせて調整します。蒸し上がったかまぼこは水で冷やして完成。ただ、いくつかのパターンでつくったものを試食して、さらに最適な状態を探ります。こうして、多くの人の手を経て丁寧につくられた「一」は木の箱に納め、「一」の字が書かれたのし(今回は片岡鶴太郎さんの書)をつけて発送します。

数日後、手元に届いた「一」は神々しい輝きを放っておりました。おそるおそる箸で持ち上げると感じるずっしりとした重みを感じ、口に入れると心地よく歯が入るプリッとした弾力が感じられ(この弾力が小田原かまぼこの特徴でもあります)、噛み締めると魚の旨味と程よい塩味がじわじわと湧き出てきます。魚のすり身と塩と水だけでつくるシンプルなかまぼこですが、どんな魚をどのような割合でつくるのか、どれくらい水と塩を調整するのか、どのように成形するのか、蒸し上げる温度は……など、きめ細かい技によって食感や味が全く異なります。「一」は、伝統と熟練の職人技があってこそ最高峰の味わいに仕上げるのでしょう。

ちなみに、豊かな弾力の小田原かまぼこは12mmに切って食べるのが最も美味しいとされていますが(「小田原切り」といいます)、「『一』は、ひと噛みめのくにゅっとした歯切れ、咀嚼している時の粘りと弾力、きめ、自然と粒が小さくなって喉にすっと入っていく喉越しが特徴で、それを楽しむには厚みが14mmがベストだと私は思っています」(かまぼこ職人の神 兼智さん)。

※「一」は、2024年も“かまぼこの日”の11月15日に予約開始予定だそうです。

文・写真:植野広生