「ウインナーあるかい。赤いウインナーだ」|ドラマ『深夜食堂』

-

- 連載 : シネマとドラマのおいしい小噺

映画やドラマに登場する「あのメニュー」を深掘りする連載。第35回は、新宿の路地裏が舞台の人気シリーズ、その記念すべき第一話と第二話から。疲れた夜は、暖簾をくぐってマスターに会いたくなります。

新宿の片隅にある「めしや」は、夜中0時に開店する通称"深夜食堂"。メニューは豚汁定食のみでお酒は3杯までというルールがある、あくまでも「食堂」だ。穏やかな表情でカウンターに立つマスター(小林薫)は、「つくれるものなら何でもつくるよ」と、メニューにない料理をこしらえる。客たちはそれぞれの人生を抱え、この店に集う。

客の注文は、不思議なほどシンプルな料理が多いが、カウンターに出された一品はスポットライトを浴びたように光る。それは、誰かに切実に求められた料理なのだ。

ヤクザ者の竜(松重豊)が、初めて店に訪れた時にこう尋ねた。

「ウインナーあるかい。赤いウインナーだ」

黒ずくめでサングラスをかけた、強面の男からのリクエストである。風貌とのギャップが大きい注文に、張りつめていた店の雰囲気がふっと和んだ。

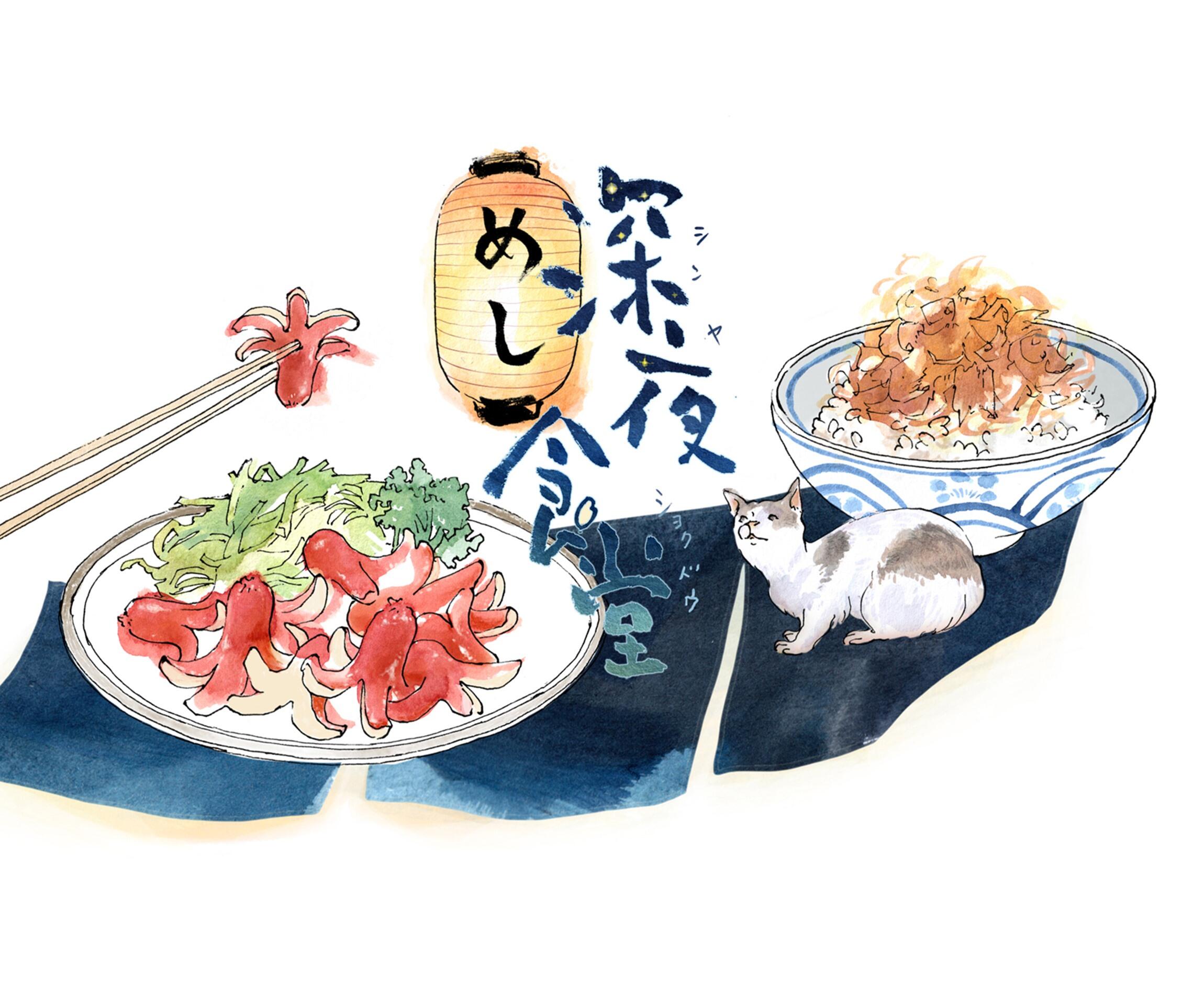

「あるよ。タコの形で炒めてやろうか」

マスターが柔らかい口調で答え、使い込んだ鉄鍋の中に、赤いウインナーをコロコロと滑り込ませる。先端の切り込みが熱を帯びて開き、タコの足になってヒラヒラと踊るように動く。

竜の前に、愛らしい姿の「タコさんウインナー」が差し出された。付け合わせはキャベツの千切りとパセリ。赤と緑のコントラストが深夜の店内に映える。

箸でひとつつまみ、何かを思い出すように、確かめるように、ゆっくり咀嚼する。飲み込んだ瞬間、サングラスの奥の瞳がぱっと見開かれた。赤いウインナーが彼にとって特別なものであることは明白だ。しかしマスターは何も聞かず、その理由がわかるのは、彼が店の常連となってからずっと後のことになる。

またある日、空が白む早朝6時半に訪れたみゆき(田畑智子)は、この上なく素朴なメニューを胸に温めていた。おずおずガラス戸を開け、一度ためらうように踵を返すが、また意を決してマスターに向き合う。

「かつぶし、ある?」

「あるけど、なんだい」

店の入り口で問答が続く。

「あったかいごはんにのっけて、お醤油かけて食べたいんだけど」

「猫まんまかい」

まっすぐマスターを見つめる大きな瞳は、どことなく猫に似ている。のら猫のようにふらりと現れた女に、彼は炊きたてのごはんでつくってやろうかと申し出る。

白いごはん、かつおぶし、醤油。猫まんまは、それだけでできる。しかしだからこそ、手をかける。マスターは削り器を使ってスーッスーッとかつお節を引く。白米を鍋で炊く。炊き上がる頃、太陽の光が強くなっている。

しゃもじでなべ底からごはんを返し、厚手の茶碗によそう。真っ白な炊きたての米粒が朝陽を浴びて輝いている。削り器の引き出しを開け、かつお節をつまむ。桃色の肌のようなかつお節が、ごはんの湯気の中でゆらゆら揺れる。上から醤油をつっと回しかけると、削ったばかりのかつお節と醤油の香ばしさが匂い立ってくるようだ。最高に贅沢な朝食だ。

客たちは、「あの料理を食べたい」と心を定めて店を訪れる。マスターはその想いを引き受け、ひたむきに料理をつくる。家族との記憶や青春の思い出が詰まった料理を食べる客は、みな恍惚とした表情を浮かべる。

「めしや」では、手間のかかるロールキャベツやクリームシチューをあらかじめつくっておくこともある。やがて香りにつられ、次々と同じメニューを注文する客たち。カウンターに並んだ常連が同じ料理を食べ語らうその姿は、なんとも心温まる光景なのだ。

マスターは客の人生を受け止め、「いま」を生きるための料理として差し出す。そしてその味わいを、仲間と分け合うこともできる。このドラマが多くの人に支持され続けているのは、過去や思い出を未来への力に変えてくれる、そんな魔法のような場所に憧れるからかもしれない。

- おいしい余談~著者より~

- 新宿の路地裏に、本当にありそうな「めしや」を、訪ねてみたくなります(もちろんフィクションですが)。そして自分なら何を注文するだろうかと考えます。「あいよ!」という返事とともに、料理という形で客の人生を包みこんでくれるマスターが、たまらなく魅力的です。

文:汲田亜紀子 イラスト:フジマツミキ