青魚が旨い町鮨、日比谷「鮨大前」をめぐる家族の物語

-

- 連載 : dancyu本誌から

全国各地の名産鯖をはじめ、新鮮で美味しい青魚を食べさせる店として連日賑わう、日比谷「鮨大前(すしだいぜん)」。JRのガード下の狭小店でカウンター9席のみ、なんと酒の持ち込みも自由!という、ちょっと風変わりな鮨屋が生まれた背景には、世紀をまたいで続くファミリー・ヒストリーがあった!──dancyu 2020年1月号「町の鮨。」特集の誌面では紹介しきれなかった、波乱万丈の物語をお伝えします。

もつ焼き屋から吐き出される煙が満ちる、猥雑な雰囲気のガード下。定期的に頭上を通り過ぎる列車の振動と騒音。カウンターに座れば、狭小のため出入口の引き戸が背中に当たる──不思議な場所にある風変わりな鮨屋だなあ、というのが、4年前にこの店を初めて訪ねたときの私の印象だった。

店主・大前守さんが日比谷のガード下にカウンター9席のみの「鮨大前」を開いたのは、私が通い始めるはるか前、2000年のことだった。

が、大前家の鮨屋としての歴史は、さらにさかのぼる。大前守さんの祖父が青山通り沿いに「青山大寿司(あおやまおおずし)」を構えたのは明治43年(1910年)のことで、守さんは三代目に当たるのだ。すなわち、すでに110年近く続いてきた鮨屋ということになる。

「二代目の錦次郎(きんじろう)、つまり私の父は、“全国鮨組合”の理事長を任せられ、“すしの日”を提案したり、組合の新聞を発行したり、鮨職人を引き連れてワシントンDCで鮨の普及活動をやったりしている人でした。日本の鮨を世界に広めたということで、いろいろ表彰されたりもしていたようです」(守さん)

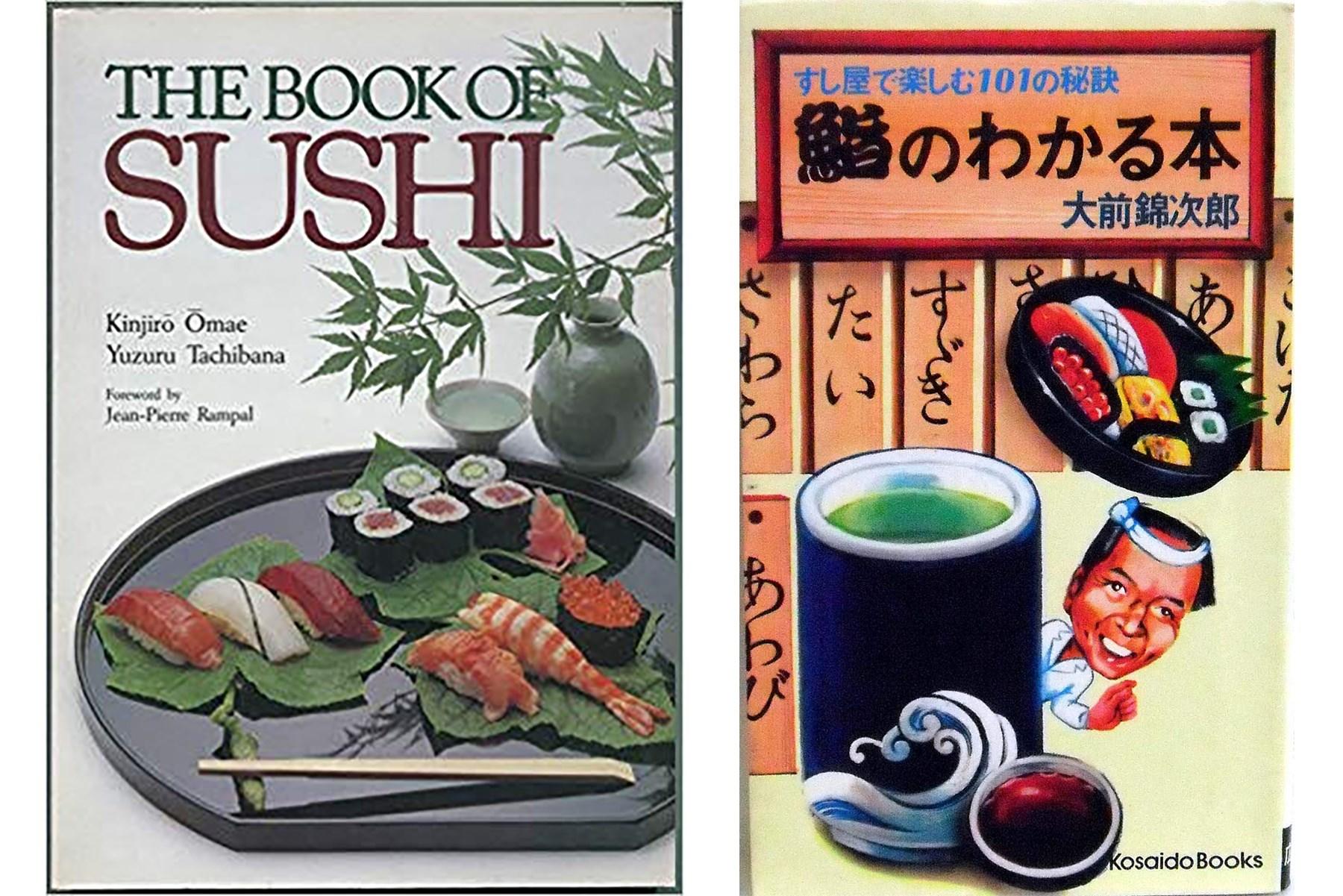

大前錦次郎は、戦後の鮨を語る上で外せない人物だ。「鮨と調理──忠臣蔵・ベートーベン・江戸前鮨」といったタイトルで講演会もたびたび開いていた。学者に私淑しながら鮨の歴史も学んでいたから、造詣は深かった。何冊か著作もあり、そのうちの一冊、1981年に刊行された「The book of sushi」は海外向けに書かれたもので、この頃すでに鮨文化が世界に通用するという思いを持っていたことが窺える。

「青山大寿司」は、多くの職人を抱える繁盛店として長らく斯界に君臨していた。しかし、その繁栄は突如として終わる。

「80年代に、銀行が北海道の投資物件を勧めてきたんです。青山通りの店は広く、資産価値もあったから、金余りの銀行が貸したがったんですね。それで、北海道のリゾートマンションを買ってしまったんです。だけどその直後、バブルがはじけて、莫大な借金だけが残った。それで店も土地も何もかも手放さなきゃいけななくったんです。もう、夜逃げ同然です。恥ずかしながら、おふくろも親父もまだ店があったときに葬式を出せたんで、それだけはよかったなと思うぐらいで……」(守さん)

その数年後、守さんは再起をかけ、再び鮨屋をスタートさせる。それがこのガード下の店「鮨大前」だったのだ。

駆け出しのカメラマンだった息子の欽尉(よしやす)さんは、そんな父の窮状を助けたい一心で写真の道を絶ち、守さんとともに鮨の世界に身を置き始める。父親の所作、道具の使い方、手元の様子を盗みながら、サラブレッドは技を磨いていった。

しかし、飲食の激戦地で、さして特徴のない狭小店に客の足が向くはずもなかった。二人は知恵を絞った。

「銀座に単価が高いお鮨屋さんがいっぱいある中で、ウチは何をウリにしたらいいのかを父と考えました。とにかく狭い店なので、大きな冷蔵庫もネタケースも満足に置けない。でも、市場は近くにある。ならば、その日に仕入れて、その日に出せる、一番足の早いネタをウリにしたらいいんじゃないかと、光りモノを軸に選んだんです。中でも、季節と産地が変わって変化があるのが鯖だったので、鯖をその中心に据えたんです」(欽尉さん)

二人で板場に立ち始めて数年、鯖の旨さが評判となって賑わいだし、やがて予約で埋まる店になっていった。

鯖は毎日2種類用意される。仕入れる鯖には細心の注意を払うという。

「その日に入ってきた鯖を仲買人さんと相談しながら、だいたい10本ぐらい仕入れる。この店の規模で毎日10本は驚かれますけどね。とにかく極力新鮮で安全なものを探します」(欽尉さん)

ここ数年、そんな中で仕入れに変化も出てきたという。養殖モノも意識的に扱うようになったのだ。

「養殖鯖は、自分も昔一回使ってみて、ダメだなと思ったんですけど、どんどん進化していて、いまは仲買人さんといろいろと試しています」(欽尉さん)

養殖鯖に対しては私も否定的だったが、「鮨大前」で長崎のハーブ鯖をいただいてからは、その考えが変わった。脂のノリ、味わいともに天然モノ以上のクオリティだったのだ。

ガード下の狭小店というハンデを払拭するため、四代目は、こんなふうに様々な工夫を凝らしているわけである。

もっとも、「鮨大前」の愉しみは、こうした鯖をはじめとした光りモノを味わうにとどまらない。実は、日本酒やワインの持ち込みが自由なのだ。これもまた、ひとえに店が狭く酒瓶を保持できないということから出たアイディアだった。客は各々好みの酒を持参するが、最近多いのは、東京ミッドタウン日比谷にある「住吉酒販」に立ち寄ってくる客だ。ここで勧められた魚や鮨に合う四合瓶を持参する。これがひとつのスタイルになっている。

しかし、なんと言っても、「鮨大前」の一番の魅力は、家族経営であるということだ。欽尉さんが店に入ってから少しして、長女の京子さんも裏方として加わった。家族三人がかいがいしく働く手狭な店には、客の間にも不思議な連帯感と活気がおのずと生まれてくるのである。

現在は欽尉さんが店の中心に立って店を切り盛りし、握りも担当する。

「僕の一番の目標は、初めて来た人にまた来たいと言わせること。うちのようなガード下の鮨屋を選んでくる人は、もともと好奇心があって、オープンマインドな人が多い。狭い店なので、そんなお客さん同士が仲良くなったりして、気持ちよく帰ってもらえたら一番嬉しいんです」(欽尉さん)

大箱の青山から狭小の日比谷へと、店の規模は変わった。しかし、現在の活気に満ちた光景と連日の繁盛ぶりを、初代と二代目が見たら、きっと微笑むに違いない。大前家の鮨は、一世紀を経ても、脈々と受け継がれているのだな、と。

店舗情報

店舗情報

- 鮨大前

-

- 【住所】東京都千代田区有楽町2‐1‐21

- 【電話番号】03‐3581‐6641

- 【営業時間】17:30~23:00 前・後半の2部制で営業

- 【定休日】土曜 日曜 祝日 市場休業日 12月28日~1月6日

- 【アクセス】JRほか「有楽町駅」、東京メトロほか「日比谷駅」より各2分

文:一志治夫 撮影:日置武晴