快晴!「酒米稲刈りイベントwith東京八王子酒造」を開催しました!

誌面で紹介した東京八王子酒造と一緒に開催した、八王子市で行なった稲刈り&宴会!-

- 連載 : dancyu食いしん坊俱楽部

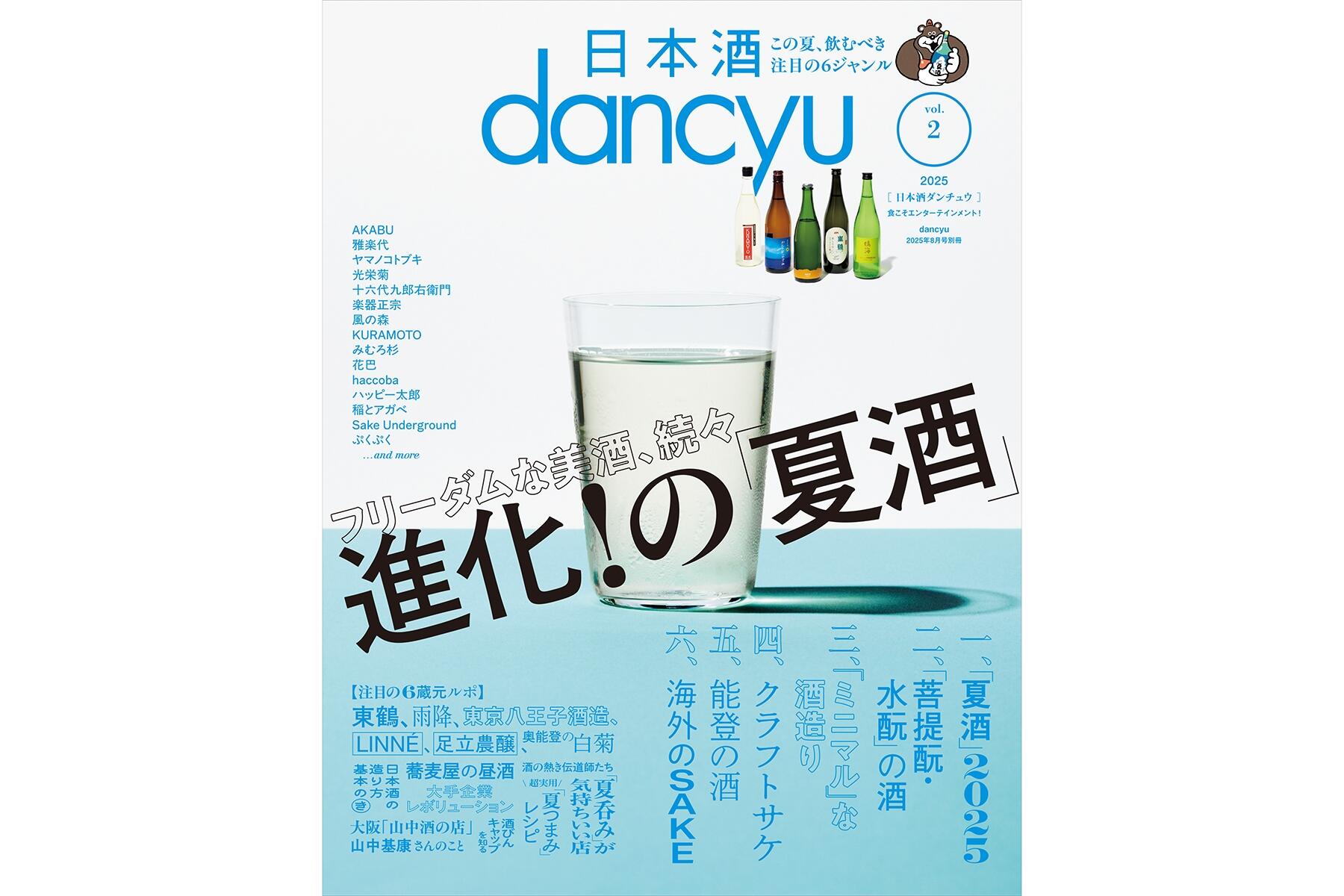

9月27日(土)に開催したdancyu食いしん坊倶楽部メンバー限定のリアルイベントをレポート。『日本酒dancyu vol.2』の発売を記念し、「ミニマルな酒造り」で注目を集めている東京八王子酒造とコラボした、酒米の稲刈りイベントを実りの秋に楽しみました!

酒米の稲刈りと宴会、自分で刈った酒米で造る酒付きの日本酒ファン垂涎イベント

八王子駅から徒歩5分の場所にある東京八王子酒造は、2023年6月に誕生したミニマルな都市型酒蔵。一年を通して行なわれる、わずか11坪の極小スペースを活用したコンパクトな酒造りから生まれた、鮮度抜群のフレッシュな生酒が早くも日本酒ファンから人気を集めています。

そんな東京八王子酒造を語る上で忘れてはならないのが、原料のすべてに使用している八王子産の酒米“ひとごこち”。代表の西仲鎌司さんが八王子に酒蔵をつくると同時に、2014年から取り組んできた地元・高月エリアにある契約農家との酒米づくりです。

その取り組みは市民にも広がり、酒米づくりとともに発足した酒蔵と農家と市民を繋ぐまちづくり企画のNPO法人「はちぷろ」では、現在に至るまで毎年、市民参加型の農業体験イベントを開催。今や大人気の農業イベントとして八王子では知られています。

東京とは思えないのどかな八王子の米処で酒米“ひとごこち”を収穫

もう9月末だというのに暑さ残る快晴の当日。こよなく日本酒を愛する21人のメンバーとともに、多くの人で賑わう八王子駅からバスで15分ほどの場所にある高月エリアへ。そこに広がっていたのは、東京とは思えないのどかな田園風景です。実は八王子は、東京で生産される米の9割を担う米処。その大半がこの高月エリアでつくられているのです。

「稲穂が実る年に一度だけの景色です。みなさんどうですか?ここが東京だとは思えないですよね」と穏やかな笑顔で挨拶する西仲社長の言葉に、頷きながら静かにため息をこぼすメンバーたち。

さらに「最近は令和の米騒動がありましたが、我々が農家さんにお願いしている“ひとごこち”は、おかげさまでいつも通り収穫の時期を迎えています」と言い、ちょっとした日本酒ネタも紹介。

「日本酒の720mlを一本つくるためには、どれくらいの米を使うか知っていますか?あまり想像できないかもしれませんが、必要なのはおにぎり3個分にあたる6000粒の米です。稲に換算すると9株くらいでしょうか。今日はそんなことも想像しながら稲刈りを楽しんでください」

続いて言葉をつないだのは、東京八王子酒造の酒米づくりを担う石川農園代表で農家の石川研さん。

「私よく言うんですけど米づくりは環境づくり。土には馬糞や籾殻、腐葉土などの有機物を使い、減農薬で米をつくるんですが、それは多様な生物の命が健全に育つ環境づくりを大事にしているからです。ですから、田んぼにはカエルもいればバッタもいる、いろんな虫がたくさんいますがびっくりしないでくださいね。今年の稲は重く、しっかり米粒がついていて身入りがいい。いい米に育ちました。みなさん怪我などに気をつけてがんばりましょう」

そして、藤岡編集長が挨拶をし、いよいよ“ひとごこち”の稲刈りがスタート!

「稲の下から20cmくらいのところを手でしっかり持って、土から5cmのところを鎌で刈ってください。そしたら縄で2回ぐるぐると固く結びます。一度に4、5束ぐらいが理想かな。ゆるいのはだめ。しっかり結んでください」と石川さんにレクチャーを受け、鎌を片手に田んぼへ。今回は稲刈り初心者が多く「けっこう力がいるのできついかも!」「ずっとやっていたら腰が痛くなりそう」と、改めて農業の大変さを実感している様子。

しかし、飲み込みが早いみなさんは、次第に稲刈りのコツを覚えサクサクと夢中で稲を刈っていく。その光景を見ているうちに、取材のメモ係だった筆者もやってみたくてつい身を乗り出して参加。「慣れると癖になってどんどん刈りたくなりますね」などとおしゃべりしていたら、あっという間に稲刈りが終了。

最後は、縄で結んだ稲の束を中心から半分に開き、“稲架(はざ)”と呼ばれる物干しのような竿にかけた“稲架掛け”の状態に。これを約2週間かけて天日干しします。自分で刈った酒米を目の前に誇らしげなメンバーたち。みなさんいい笑顔です!

稲刈りの後は、フレッシュな東京八王子酒造の酒を楽しむ宴会!

稲刈りの後は八王子市民センターへ移動し、次はいよいよお待ちかねの宴会。早く労働(稲刈り)後の一杯を飲みたいですね。というわけで、まずは、酒蔵から運んできたできたての「prototype(プロトタイプ)」“VER.15”で乾杯!

ピチピチとした口当たりとライトな喉ごしで、酒が気持ちよく体に染みていきます。「フレッシュでスッキリ!」「飲みやすくていくらでもいけそう」「幸せなおいしさ!」などメンバーたちにも大好評。聞けば今回、東京八王子酒造の酒を初めて飲む人が多く、「dancyuを読んでいつか飲んでみたいと思っていた」といったうれしい声も。

続いて開封されたのは「prototype(プロトタイプ)」“VER.16”です。こちらは“VER.15”に比べて華やかな印象で「甘味や旨味など五味が豊かでにぎやかな味わいです」とは製造部の磯崎邦宏さん。ふくよかな甘味とタイトな酸味があり、全体的にボリューム感がある酒質なので酒単体でも楽しめそうです。

今回は、ほかにも特別にライムやパッションフルーツを使ったSAKEカクテルも登場。フレッシュな生酒とフレッシュフルーツの相性の良さに唸るみなさん。筆者はライムのSAKEカクテルが一押し。生酒特有の苦味とライムの苦味が絶妙に合い、まるでウォッカを使うカクテル・カミカゼのように爽やかな味わいでした。

酒に合わせた料理も続々と運ばれてきます。つくるのは、東京八王子酒造の系列店である「蔵人舞姫」の料理長・小松原達弘さん。東京八王子酒造の酒粕を使ったチーズ豆腐やバーニャカウダーソースでいただく野菜などのオードブルにはじまり、刺身や“酒飲みのポテトサラダ”、東京八王子酒造の酒粕わさび漬けなどの前菜8種を盛り込んだ折詰や、ジューシーな八王子産・東京Xのステーキ、銀鱈の味噌漬けなどなど、酒がこれでもかと進む料理のオンパレードにメンバーたちの酒を飲む手が止まりません。この蔵の酒は食中酒としても万能だということを改めて実感しました。

蔵元、造り手、農家とのトークセッション

会場が温まってきたところでスタートした、西仲社長や農家の石川さん、製造部の磯崎さん、dancyu編集部そして東京八王子酒造の記事(「ミニマルな酒造り」)を書いた筆者との対談も大いに盛り上がります。

ここでは、酒米づくりの話がキーポイントに。

「最初は八王子で米をつくっていることすら知らなかった」という西仲社長は、八王子市役所からの紹介で石川研さんと出会い、八王子産の酒米で日本酒を造りたいという強い思いを伝えますが、当初は断られたと言います。

「うちの石川農園はいろんなものを育てているので正直忙しいんですよ。それに酒米を育てたからといっていくらになるものでもない。最初はやってもしょうがないなあと思ってね」と石川さん。しかし、西仲社長の熱意はもちろんのこと「奥さんも一生懸命やっているのを見てこれは本物だなと。米づくり(農業)は一人の意志だけではなく、家族でどういうふうに向き合うかが大事。じゃないと続けられないですよ。そんなのもあって、一緒にやらせてもらうことになりました」とのこと。

かくして2014年から東京八王子酒造の酒米づくりを開始するわけですが、石川さんによると「酒米だからといって、食用米に比べて栽培がものすごく難しいということはありません。近くの乗馬クラブから運ばれてくる馬糞をたっぷり使った堆肥などの有機肥料も同じだし栽培法も考え方はだいたい一緒」と言いつつ、「まず俺は酒が飲めないのが難しいというか、あのすいませんけど(笑)。酒米は食用米のうるち米と違い、食べたときのおいしさでいい米かどうか判断できないところが難しいですね」

続いて製造部の磯崎さんがミニマルな酒づくりの良さを教えてくれます。

「小さいスペースだと常に目が行き届くので、何か問題があってもすぐに修正ができる。つまり、ミニマルな酒づくりは改良が早いんです。それに、寒い時期だけではなく年中酒をつくっているので、酒づくりの感覚が鈍らないのもいいですね。早いペースで酒づくりの技術を積み重ねることができますし、まだ2期目でもどんどん経験値が上がっている実感があります」

ところで、まだ決まっていない肝心の銘柄について西仲社長に問うと、

「2つくらいまで候補が絞れてきました。だけど、まだ銘柄をつけるレベルまで酒に納得がいっていないんです。そろそろ決めなきゃと思いつつ、まあ、これから頑張っていきますんで、そこは温かく見守っていただければと(笑)。もし銘柄が決まれば、タンクごとに味わいの違いを楽しんでもらえるような酒を展開していきたいと思っています」

果たしてどんな銘柄をつけるのか、今後の東京八王子酒造からますます目が離せません。

最後は「酒は来年3月までにはみなさまへお届けできると思いますので、それまでしばしお待ちください」という西仲社長の言葉で宴会は終了。自分で刈った酒米がどんな酒になるのか、今から楽しみですね!

文:山内聖子 撮影:岡本 寿