【熊本・夏目漱石が歩いた街でひとり飲み】ソウルフードのちょぼやきに惚れ惚れの一杯

-

- 連載 : 日本全国出張ひとり飲み

鉄板の上で繰り広げられる、ダイナミックな展開に目が釘づけ……。熊本城近くの「下町ダイニング松本家」ではひとり飲みでも心沸き立ち、思わず酒が進む愉快なひとときが待ち受ける。旅の後には、土産話を熱く語りたくなるはずだ。

酒で喉を潤しながら、ちょぼ焼き選び

ひとり飲みには、マイペースでゆるり穏やかに過ごせる魅力がある。しかしながら目を見張るほどの楽しみがあれば、満ち足りた感も酒の旨さもさらに増すことだろう。大きな鉄板が陣取る熊本市の「下町ダイニング松本家」では、拍手を送りたくなるような妙技をほろ酔いで堪能できるのがなによりの魅力だ。

看板メニューは、熊本のソウルフードともいわれる「ちょぼ焼き」。生地を薄く延ばしてつくるお好み焼きと似た一品で、豚肉、たくあん、天かすの3つの具材が必須なのだとか。市内には専門店が複数点在し、細かな流儀はそれぞれに異なるものの、戦後まもなく開業した今はなき元祖の味を受け継いだという松本家のちょぼ焼きは、超ビッグ!その名の由来には諸説あり、「ちょぼ」には熊本弁で小さいという意味もあるそうだが、全然ちょぼじゃないっ。

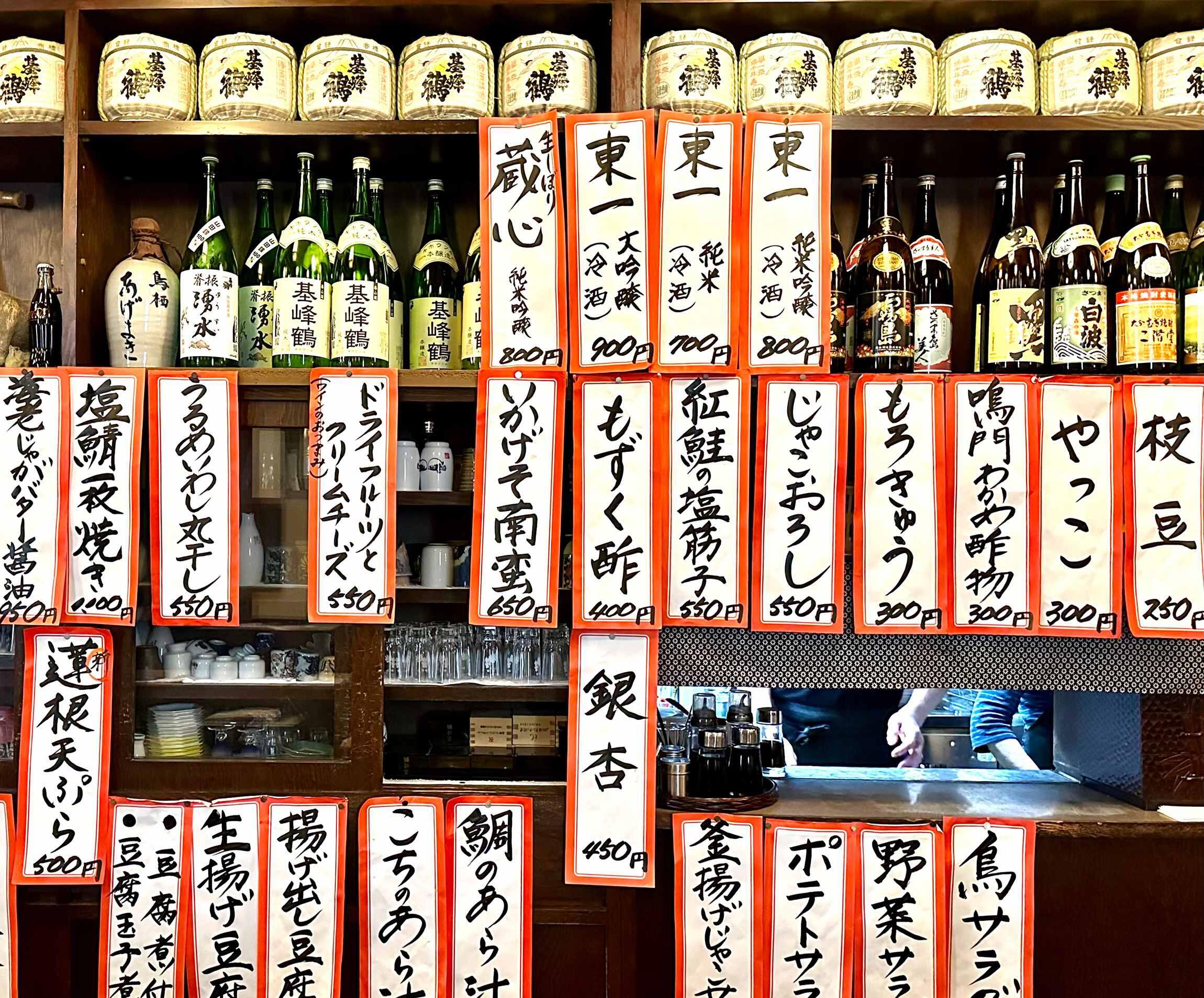

メニューには豚肉、たくあん、天かすのみの基本形「肉ちょぼ」に加え、野菜や卵、麺、イカやエビなども盛り込んだ計20種が並び、各種トッピングも可能。そのほかのつまみも充実しているので、ビール、ハイボール、サワーなど多様に揃うアルコールで喉と思考を潤し、じっくり検討したい。20年前の開業以来、店の要として働く福島彰子さんが大らかな笑顔で迎えてくれる上、いたってカジュアルな雰囲気なので、迷いが生じても気軽に会話ができるのがうれしい。

あっさりソースのちょぼ焼きと相性抜群の米焼酎&日本酒

飲みながら眺めるちょぼ焼きの調理はまず、小麦粉を水で溶いたタネを鉄板に円形に薄く広げていくことから。サイズはなんと、直径約50cm。初手から、思わず凝視してしまう。白い生地に眩しく映える黄色いたくあん、別途焼いた豚肉、そして天かすを乗せてベースづくりは完了だ。

オーダーによっては、具材をプラス。たとえば野菜入りなら、てんこ盛りのキャベツともやしがその上に乗る。そして、いっきにターンオーバー!巨大な円が鉄板上で舞う瞬間は、びっくり目玉になるほどパワフル&ダイナミック。具材が増えればその分、ドキドキも増す。緊張を経た後は、ほっとして酒をぐびり。仕上げ前にふたたび宙返りがあり、またまたワオ!その後は生地をたたんでソースをぬり、一口大にカットして完成……。ひとりなら、このエキサイティングなドラマに集中できる喜びがある。

幕開けはさておき、このちょぼ焼きには熊本の米焼酎や日本酒をおすすめしたい。ともに米のふくらみを感じさせつつ、キレよし。ウスターに醤油をきかせたソースもまたすっきり味で、しっくり馴染むのだ。生地はしっとりもっちり。たくあんの塩気と食感が、小気味よい絶妙なアクセントになっている。見た目にボリュームはあるが、生地が薄くもったりしていないので箸は進むはずだ。食べきれなければ、夜食用に持ち帰りもできる。

悩ましく誘う鉄板焼きメニューあれこれ

ちょぼ焼きの前後、トマトをはじめとするさっぱりとした野菜料理や、馬肉文化が育まれてきた熊本ならではの馬すじ肉の煮込みなど、ほかの品々も旨し旨し旨し!目玉焼き、厚揚げ、ホルモン、レバニラなどといった鉄板焼きのつまみなら、これまた出来上がりまで調理を追いながら酒を飲める。

店が立つのは、繁華街に続くエリアの「わが輩通り」沿い。お察しのとおり、その名は明治20年代に熊本第五高等学校(現在の熊本大学)の教師として赴任した、夏目漱石の「吾輩は猫である」にちなむ。近くには見学ができる旧居が残り、周辺には漱石像に加えて多数の猫の像やオブジェが見られるので、作品のファンや愛猫家なら散策後に立ち寄るのもいいだろう。

初めての訪問では特等席である鉄板前を確保したいが、店が混み合ってきたら並びのカウンター席に移る手もある。鉄板前は熱気むんむんなので、ゆっくりじっくり飲み続けたいという場合にも移動は得策だ。「プリップリエビ焼きそば」「にんにく焼きめし」といった麺やご飯ものも多彩。食いしん坊ならちょぼ焼き後でも煩悩にかられるかもしれない。ならばその思いをてこにして、ぜひとも熊本再訪の計画を立てていただきたい。目にした光景を旅の後にひけらかし、その土産話に誘われて同行した仲間が、「おおっ!」となる表情を肴に飲むのもこの店の楽しみなのだ。

店舗情報

店舗情報

- 下町ダイニング松本家

-

- 【住所】熊本県熊本市中央区坪井1-2-28

- 【電話番号】080-5212-7050

- 【営業時間】17:00~23:30(L.O.)

- 【定休日】月曜

- 【アクセス】熊本電鉄「藤崎宮前」より徒歩約3分、市電「熊本城・市役所前駅」より徒歩約12分

文:山内史子 写真:松隈直樹