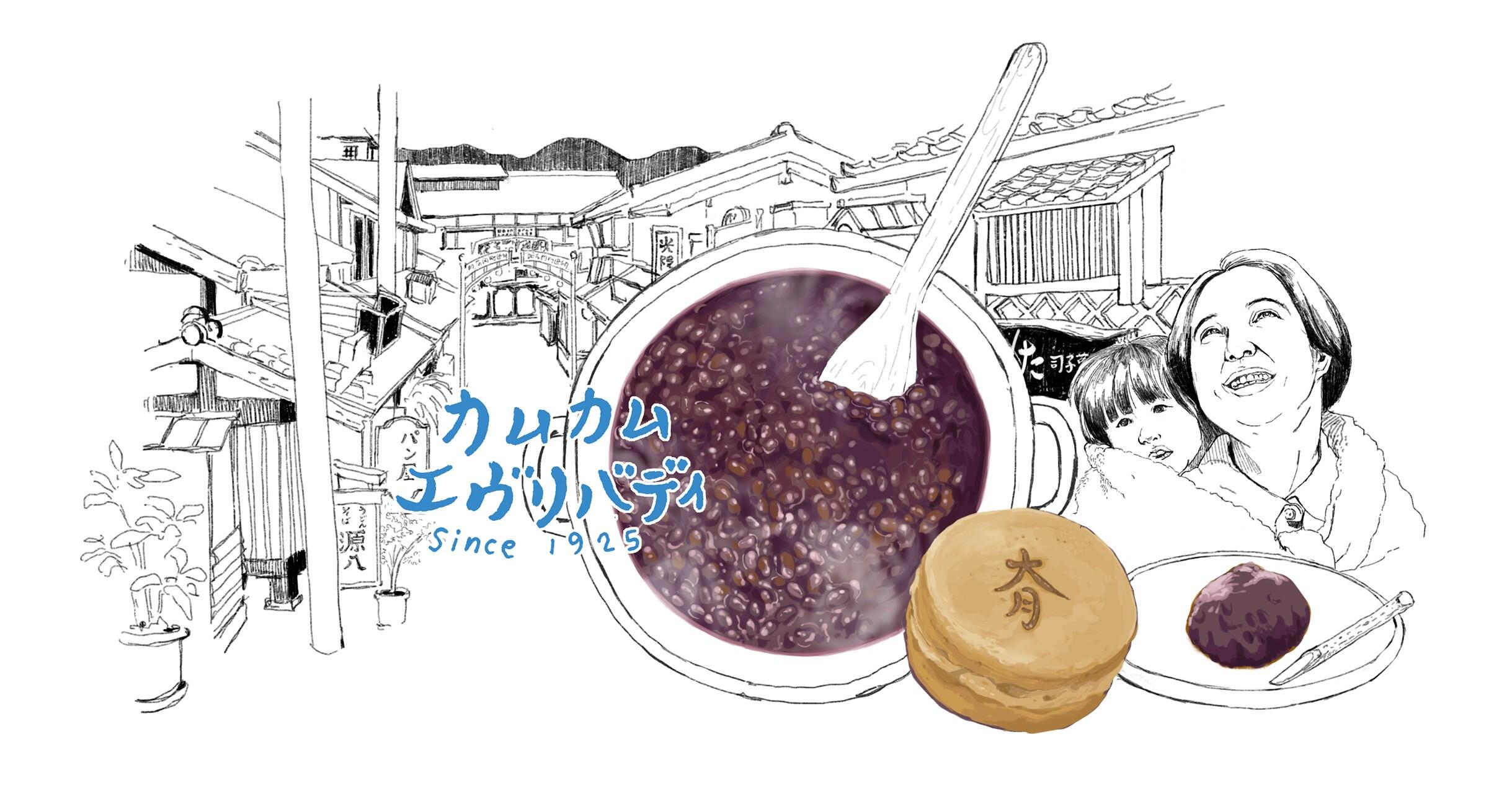

おいしゅうなれ。甘えあんこができあがる。|連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』

-

- 連載 : シネマとドラマのおいしい小噺

映画やドラマに登場する「あのメニュー」を深掘りする連載、第13回。今回は先週末に大団円を迎えたばかり、日本の朝に幸せと甘い香りを届けたこのドラマから!

NHK朝ドラの傑作と呼び声の高い「カムカムエヴリバディ」は、母から娘へと3世代のヒロインが織りなす壮大なドラマである。太平洋戦争の足音とともに青春時代を送った安子(上白石萌音)と娘のるい(深津絵里)、そしてその娘・ひなた(川栄李奈)。異なる時代を生きた親子を繋ぐ重要なキーワードが和菓子であり、あんこなのだ。

100年にわたる物語はあんこを炊くシーンから始まる。そこは安子が生まれ育った和菓子店、「たちばな」の厨房だ。大きな鍋に白い湯気が上り、小豆が粒立ち煮えている。木べらで底から小豆を返すと、鍋肌に小豆が当たりバチバチと音を立てる。窓の外では早朝の鳥のさえずりが響き、白衣と丸い小判帽に身を包んだ職人たちが調理台を囲む。蒸し上がったもち米は、職人たちの手のなかであんこにくるまれ、すのこを敷いた木箱に形の揃ったおはぎが並べられていく。

そんなたちばなの朝に欠かせないのは、小豆を炊きながら唱えるおまじない。その言葉は、創業者である祖父から父へと受け継がれてきたものだ。

小豆の声を聴けえ。時計に頼るな。目を離すな。

食べる人の幸せそうな顏を思い浮かべえ。

おいしゅうなれ。おいしゅうなれ。

その気持ちが小豆に乗り移る。

甘えあんこができあがる。

小豆がぐつぐつ煮える鍋をじっとみつめる職人たちの眼は、真剣そのもの。厨房ののれんの向こう側にも小豆の香りが広がり、安子はその音を聴き、匂いを嗅いで育つ。おまじないの言葉は身体に刻み込まれ、あんこを食べる人の幸せに思いを馳せながら、日々暮らしていく。

昭和初期の街の風景と、和菓子店の日常の描写が美しい。季節とともにお菓子があり、大切に味わう人々の生活は実に豊かなのだ。

5月の節句には、子供たちが紙の兜をかぶって遊ぶ往来を抜け、安子はごひいき客に柏餅を届けに行く。お重の蓋を取ると柏葉に包まれた餅が隙間なく詰められ、漆の朱塗りに美しく映える。6月は三角形の台に小豆をぎっしり載せた水無月を、神社に供えて厄払いをする。夏には涼しげなわらび餅や水ようかんが、所せましと店頭に並び、秋は収穫したての小豆を炊いて家族全員でお汁粉をいただく。十五夜になれば、まん丸の月見団子を買い求める人々で店は大賑わいだ。

そして、安子が「たちばなの絶品」と自信を持つのが、おはぎだ。つやつや光るつぶあんをたっぷりとまとい、丸くぽってりした姿は、特別な輝きを放つ。のちに夫となる稔さん(松村北斗)は、おはぎに誇りを持つ安子に心を動かされてしまうのだから。

ところがそんな安子の日常は戦争によって一変し、空襲で街は焦土と化してしまう。家族も何もかも、形あるものをすべて失った安子が、ひとりで立ち上がる支えとなったのは、あんこであった。「おいしゅうなれ」と一心におまじないを唱えながら、幼い娘とともにおはぎを作る安子を、涙なくして見ることができない。

そして娘のるいもまた、母から受け継いだあんこを生きる糧としていくことになる。さらにあんこに守られ成長した3代目のひなたも、あんこを通じ大切な人との縁を結び人生を切り拓いていく。

――家族が育んできた味をひたむきに守り、食べる人の笑顔を思い浮かべながら心を込めて小豆を炊く。そこには、庶民の善なる生き方が凝縮されているように思える。「おいしゅうなれ」という言葉は、他者の幸せへの祈りでもある。その願いが純粋であるがゆえに、自らの生きる支えとなり次の世代へと継承されていくのだろう。小豆に込められた人々の想いに、深い感動を覚える。

- おいしい余談~著者より~

- 岡山弁の「おはぎゅう(おはぎを)」という語感が愛おしく、おはぎがたまらなく食べたくなるドラマです。最近はおはぎ専門店が登場していて、趣向をこらした色とりどりのおはぎを選ぶ楽しみが増えました。

文:汲田亜紀子 イラスト:フジマツミキ