「藪蕎麦宮本」の仕事 後編

-

- 連載 : 伝統と革新~蕎麦を紡ぐ人々~

「藪蕎麦宮本」で味わえるのは江戸前伝統の蕎麦や酒肴。修業時代に身につけたなかから「これぞ」という品が選りすぐられている。それらに開店から40年の間に生まれた品々も加わって、多彩な蕎麦の世界を楽しめる。そのなかから今回は4品を紹介しよう。

歴史が息づく蕎麦と蕎麦料理

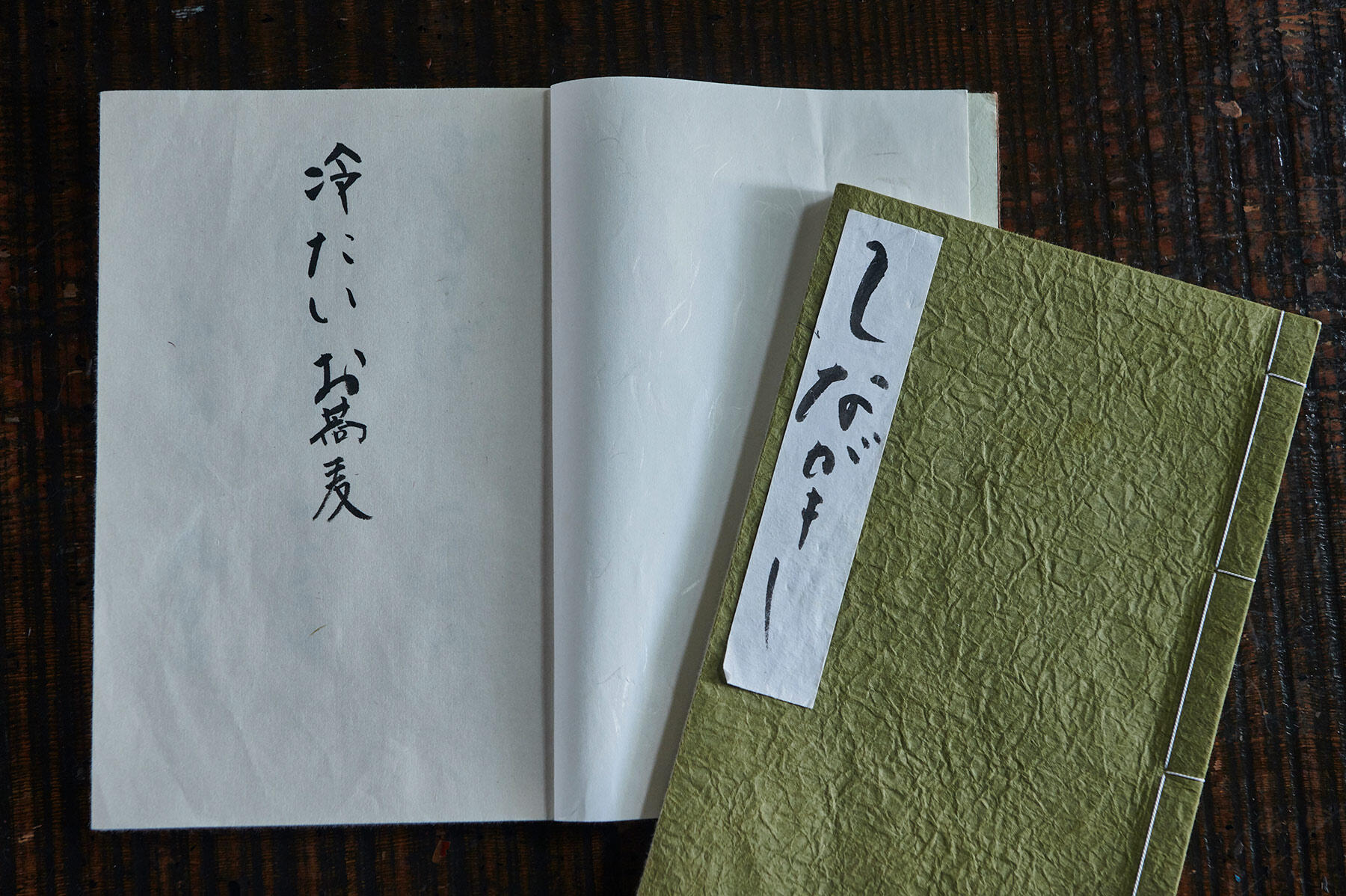

「藪蕎麦宮本」の品書きは風雅なプロローグだ。紐綴じの和紙に馴染む流麗な筆文字は妻の節子さんによるもの。1頁ずつゆっくりめくっていくと、江戸前の蕎麦の世界へと誘われる。

この品書きに載る蕎麦や酒肴は「池の端藪蕎麦」から受け継いだ伝統の味だ。そこに宮本さんが独自につくり出した品もちらほら加わる。さらに、壁に目をやれば四季折々の蕎麦もいくつか。時季限定の蕎麦は「蕎麦屋ならではの季節感を出したい」という長女のひろみさんの発案で始まった。盛夏なら冷がけそばやカレー南蛮、夏から秋にかけては茗荷そば、冬ならおかめそばや鴨南蛮と季節のうつろいがさりげなく伝えられている。

すべての蕎麦に体現されているのは宮本さんの美学だ。無駄を削ぎ落とした盛り付け、小粋で上品な色の演出、洗練された器使い。研ぎ澄まされた味もまた、美しさに帰結している。

たとえば、修業先から継承した一品に"山かけそば"がある。キリッと締めた蕎麦に山芋のとろろがかかるシンプルな冷たい蕎麦だ。中央にこんもりと載るのは卵の黄身。修業先ではうずらの卵だったが、卵黄に替えたのは宮本さんのアイデアとか。

「山かけというと温かい蕎麦にとろろを載せたものが多いけど、修業先では冷たい蕎麦にざる汁をかけるぶっかけで出していた。こっちのほうが旨いと思うよ」

宮本さんの話を聞きつつ手繰ってみると、とろろは想像以上に粘りが強い。その粘りがシャキッとした蕎麦を抱き込んで、するりと心地よく舌の上を滑る。うずらの卵を卵黄に替えたのも大正解。まろやかなコクが加わって食べ応えは満点だ。

「とろろが残ったら、ざるそばに海苔をかけた"のりかけ"を追加して絡めて食べるとおいしいですよ」とひろみさんからナイスなサジェスチョンも。が、しかし、あまりの旨さにすでに完食。次回はとろろを残し気味に食べることにしよう。

温かい "花巻そば"も江戸前伝統の種物だ。かけ蕎麦にちぎった焼き海苔を散らした風流な一品は、江戸中期に誕生したと言われている。安永4年(1775)刊と推定される「そば手引草」には「浅草海苔を焼きてかけしむるなり。誠に温にして、又甘味いふ斗(ばか)りなし」という一説がある。さらに、幕末に書かれた「守貞謾稿」には「浅草海苔をあぶりて揉み加ふ」とあり、値段はもり蕎麦十六文に対して花巻蕎麦は二四文。いささか高価な蕎麦だったようだ。

花巻という名は、当時、江戸前の海で採れた海苔を"磯の花"と称したことに由来するという説も。かけ汁に散る海苔は、まさに花のように艶やかだ。

「この蕎麦の魅力は香りだよね。磯の香りとだしの香りが一つになって、なんともいえないいい香りがするら」

その香りを封じ込めるため、種蓋をして供すのが江戸前の流儀。ここでは特注したという朱塗りの種蓋を載せてやってくる。

最初のクライマックスはその種蓋を開ける瞬間だ。湯気とともにふわ〜と香りが立ち上り、余さず吸い込むためつい顔が器に近くなる。

「夜桜を見にくる人に売らんとて 花巻そばのにほふゆふぐれ」

江戸後期の「今様職人尽歌合」にはそんな歌が詠まれているが、まさに食欲中秋を刺激する香りだ。

堪らず箸を入れればかけ汁のなかを"磯の花"がふわりふわりと散っていく。

この海苔の柔らかさも大事だと宮本さんは言う。

「かけ汁のなかでとろけて、蕎麦に絡む海苔じゃないと旨くない。うちは有明産の上等な海苔を花巻のために仕入れてるよ」

器にしても花巻用に長野県松本の陶器店で買った作家物。海の色を彷彿とさせる鮮やかなエメラルドグリーンに海苔が散る、その景色がなんとも典雅だ。

こうした江戸前ならではの蕎麦に対して、"にしんそば"は今の店を開いて間もない頃、品書きに加えたオリジナルである。

「当時、種物は天ぷらと花巻ぐらいしかなくて、何か増やせないかと思っていたんだよね。そうしたら『宮城野』という日本料理屋さんが鰊の炊き方を教えてくれた。30年ぐらい前かな」

現在のつくり方はこのとき習った製法をブラッシュアップさせたもの。使うのは生の鰊と聞いていきなり驚いた。蕎麦屋の鰊煮は素干しした身欠き鰊を使うのが一般的。生鰊は手間もコストもかかるが、煮上げたときの柔らかさが段違いだという。

一度に炊く量は40尾ほど。仕入れたらすぐに三枚におろし、米糠を入れて下茹でした後、そのまま一晩置いて脂と臭みを抜く。

2日目は米糠を洗い流し、皮を傷つけないようにしながら表面の薄い膜をきれいに取り除く。煮る前には、1切れずつキッチンペーパーで包むという手間のかけ方に、再びのけぞった。

「鰊は身が柔らかいで、煮ているうちに崩れやすい。煮汁も汚れるら。キッチンペーパーに包めばきれいに煮上がるし、煮汁もムラなくまわるじゃん。こんなことするの、たぶんうちだけだと思うよ。おら、なんでも美しいものが好きだで」

煮汁に入れてからの工程もびっくりするほど丁寧だ。最初は強火で1時間、火を弱めてさらに1〜2時間。これを3〜4日間繰り返して、ゆっくりじっくり味を含ませていく。

しかも、鰊の甘さを考慮してかけ汁は別仕立て。甘味を控えたかえしをわざわざこの蕎麦のためにつくっているというから念が入っている。

身欠き鰊を使えば、もう少し手間が省けるのでは? そう水を向けると、「棒切れみたいに固くなった鰊じゃ旨くないよ」と宮本さん。

確かに、ふっくらとした煮上がりは生の鰊だからこそ。箸でつつくとほろりと崩れる柔らかさも絶妙だ。ほどよい甘味の上品な味わいは蕎麦の風味とよく馴染み、かけ汁とのコンビネーションも抜群。 にしん蕎麦の旨さに目覚めることも請け合いである。

ここまで紹介した3品は品書きに載る定番メニューだが、実は品書きにはない、知る人ぞ知る逸品も存在している。

"そばずし"はその一つだ。

「蕎麦で寿司をつくるなんて斬新!」と思うかもしれないが、これもれっきとした江戸前の伝統。発祥は定かではないが、明治時代には海苔巻きスタイルの蕎麦寿司がつくられていたらしい。老舗のなかでも藪系には蕎麦寿司を出す店が多く、宮本さんも修業先で覚えたという。

つくり方は店によっていろいろ。蕎麦に寿司酢を染み込ませたり、具材にまぐろやきゅうりを入れたりすることもあるが、

「俺らがつくっていたのは茹でた蕎麦をそのまま巻いて、具も玉子焼き、かんぴょう、椎茸とオーソドックス。甘さとしょっぱさのバランスがいいんだよ」

宮本さんそう言って厨房に向かうと、蕎麦寿司に取り掛かった。

ポイントは「海苔がべちょべちょにならないようしっかり水切りすること」。茹でた蕎麦は大きなざるに小分けして水を落とし、さらに団扇で扇いで水気を飛ばす。

一方、海苔の上には透明の薄いシートをひらりと1枚。そこに蕎麦と具材を載せていく。そのシートの正体は、なんとオブラート!

「こうすると海苔が湿気りにくいでしょ。少し置けばオブラートは溶けるで、食べた時には気にならないから」

さらりと宮本さんは言うが発明レベルの裏技だ。

具材をすべて載せたら、巻き簀を使ってきゅっと巻き、切って皿に盛れば出来上がり。傍らにわさびをあしらい、醤油でなく蕎麦つゆを添えるのが定番だ。

早速、1個つまんでみると、素のままの素朴な蕎麦の風味が甘じょっぱい具材と調和して、しみじみとした郷愁を感じる味わいだ。オブラートに守られた海苔の香りも全体のまとめ役としてしっかり活躍。酢飯でつくる太巻きより食べ心地が軽いので、酒のつまみにも絶好だろう。

ひろみさんによれば、この蕎麦寿司はかつて行っていた蕎麦会席の一品。蕎麦会席では、他にも揚げた蕎麦に塩味の野菜餡をかけた巣ごもり蕎麦、蕎麦の実を葛で固めたお椀もの、蕎麦がきにきな粉をかけた蕎麦餅などいろいろな蕎麦料理を出していたそうだ。

「コースを組むのはお父さんの体力的に難しいけれど、単品で出していけたらと思っています。特に復活させたいのは、『池の端藪蕎麦』の旦那さんが考案したという巣ごもり蕎麦。あんかけ焼きそばに似た味で、香ばしくておいしいんですよ」

ひろみさん曰く、「復活するかどうかはお父さんの機嫌次第(笑)」。次に訪ねるときに期待したい。

店舗情報

店舗情報

- 藪蕎麦宮本

-

- 【住所】静岡県島田市船木253‐7

- 【電話番号】0547‐38‐2533

- 【営業時間】11:30~14:00(ただし売り切れ仕舞い)

- 【定休日】月曜日(祝日の場合は翌日)ほか不定休あり

- 【アクセス】JR「六合駅」より車で10分

文:上島寿子 写真:岡本寿