最後のひと皿も、旨くて旨くていつもよりも早く食べてしまう。

-

- 連載 : 最後の「カシミール」。

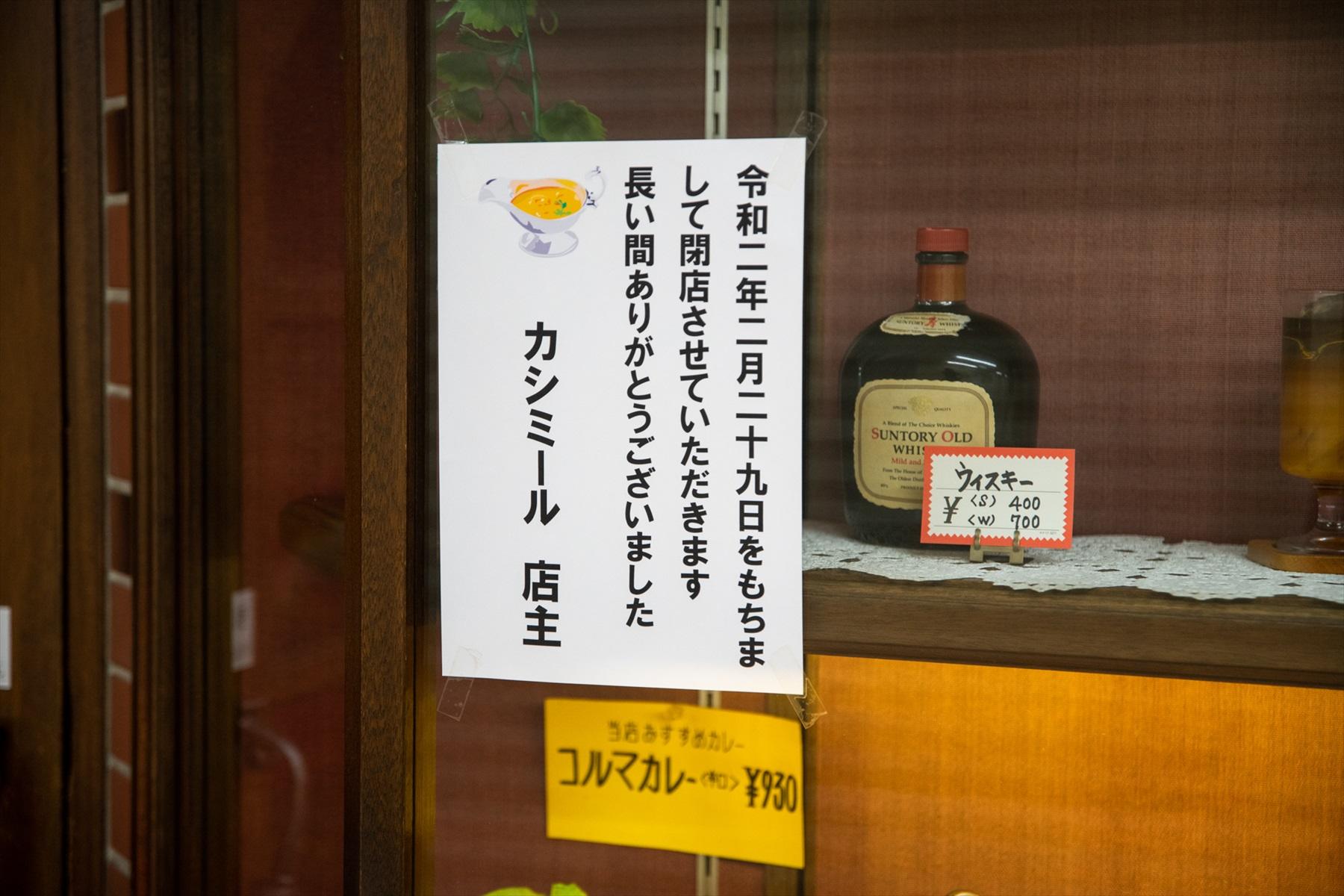

1978年創業。神奈川県横浜市、JR鴨居駅の駅前にあったカレーハウス「カシミール」。最終営業日の2020年2月29日。36年に渡って通い続けた僕が最後に食べたのも、やっぱりカシミールカレーだった。

閉店の報は瞬く間に広まり、それまでにも増してお客さんが押し寄せていた。

何度、僕は、このカレーハウスを訪れただろう。こんなカレー、ほかになかったのだ。

けれど、もう、過去形になってしまった。

店を閉めると聞いて、僕はそれまで以上に「カシミール」に通った。躍起になっていた。すきあらばカシミール。昼食べて。取材に出て帰ってきて夜もカシミール。家族もここのカレーが大好きだったから、気がついたら、そのせいばっかりじゃないだろうけど、家族全員ちょっと太った。

いいんだ、いまカシミールを食べておかなかったら、会えなくなくなってしまうのだから。

あと数日で閉店という日、久しぶりにカウンターに陣取って食べた。閉店の報(しらせ)は瞬く間に広まったのだろう。毎日、それまでにも増してお客さんが押し寄せていた。忙しい。

すると、いきなりお客さんの1人がお盆をもって配膳をはじめ、オーダーも取り始めた。

手際は最高。高校時代にこの店でアルバイトをしていたというナオちゃんという女性だった。いま大学院生というお嬢さんをつれて、久しぶりに店を訪れ、店主の輿石州司(こしいししゅうじ)さんの忙しさを目の当たりにして、すぐさま昔取った杵柄をとったというわけだ。

ナオちゃんの腕前にも驚いたけれど、さらに喫驚(きっきょう)したのは、もうずっとここで仕事をしていなかったというナオちゃんが、棚から、必要なものをすべて迷うことなく揃えられたことだ。いつも、器も調理器具もカトラリーもすべて、1mmも違わず整頓され続けてきた証明だった。

来るたびに、茶室の水屋みたいに、いつも、整理された厨房に見とれていたけれど、ほんとうに何もかも完成されていたのだ。

最後に、僕が注文したのもカシミールカレーだった。

最終日は2月29日だった。すぐに店は満席。店前には行列ができた。その中には、いつもカシミールカレーを2杯食べていく猛者な常連さんの顔もあった。あの人も見たことがあるな、という人がいた。『dancyu』2017年6月号のカレー特集号に掲載された拙稿をきっかけに通うになったというお客さんもいた。嬉しかった。

最後に、僕が注文したのもカシミールカレーだった。

旨くて旨くて、いつもよりも早く食べてしまう。

さらりとしているけど、野菜とスパイスの粒を感じさせる。なんだろう、ホームスパンみたいな、素朴なのに美しいテクスチャー。香りは刺激的な辛さと野菜の旨さとが絡み合う。そして、この色!黒と赤と茶色とが、複雑にからみあって、カシミールカレーというタペストリーに織りあがっている。それに、どんな時間帯に行っても、ご飯の炊き加減は最高だったけど、この日も、しっとりとパラリがギリギリ拮抗する絶妙な塩梅。それを思い切りよく、惜しげなくまぜあわせて、口に放り込む。

「辛い」も「旨い」もすべての具も、カシミールカレーという宇宙に役割をもって存在している。

旨い。僕のカレーライフの、やっぱり、中心にあったカレーはこれだ。かなり辛い。けれど、その辛さは、今日の「挑む」ためだけの辛さなんかとは全然違う。この辛さは、全部、旨いのために存在している。ジャガイモだって、ニンジンだって、鶏肉だって、全部そうだ。このひと皿の、カシミールカレーという宇宙の中に、それぞれに役割をもって存在している。

咀嚼したくない。

これが、最後のひと皿だなんて。いや、忘れよう。いま、このひと皿に、集中しよう。

旨い。旨い。旨い。

結局、いつもより、早く食べきってしまった。

7歳の息子が輿石さんに書いた手紙を渡し、店を後にした。輿石さんは、大挙したお客さんのために鍋に集中していたので、妻のアサ子さんと娘のゆみさんにその手紙を託し、ちょっとだけ世間話をした。

ゆみさんは、レシピは習っておきます、と頼もしいことを口にしてくれた。「そのとき」は「カシミール パート2」として出店すると笑っていた。

それから、厨房の輿石さんの背中にむかって、頭をさげた。さようならという言葉がよぎったけれど、それは違うと思った。カシミールにさよならは似合わない。だから、こう、胸の奥で言ったのだ。

ありがとう、そして、ごちそうさまでした。

――おわり。

文:加藤ジャンプ 写真:石渡 朋