柳田正さんが伝授!これ以上ない、最高においしいソーダ割りとお湯割りをつくる極意。【焼酎の教室・第2回/番外篇】

「焼酎の教室」はほぼ月1開催。応募詳細はLINEオープンチャットにて!-

- 連載 : 焼酎の教室

柳田酒造の柳田正さんを迎えた焼酎の教室第2回も大団円を迎えたが、「番外篇」として、蔵の焼酎を最高においしく飲めるソーダ割りとお湯割りを柳田さんに伝授してもらった。

教える人

柳田正さん(やなぎた・ただし)

1973年、宮崎県都城(みやこのじょう)市で最も古い焼酎蔵「柳田酒造」の四代目次男として生まれる。東京農工大学大学院を卒業後、富士ゼロックスに入社。エンジニアとして4年勤務の後、2001年に家業を継ぐため、帰郷。2010年に五代目代表取締役に就任。

柳田正さんが導き出した最高の焼酎割りレシピはこれだ!

「焼酎にはいろんな飲み方があります。好みも人それぞれですから、どれが正解ということはありません。これからご紹介する方法は、あくまでも柳田酒造の焼酎を飲むときにこうすればおいしいだろう、という研究結果であり、現時点での最高の飲み方です。ご自宅で柳田酒造の焼酎をお飲みになるときに、参考にしてみてください」

香り鮮やか、味わいシャープでクリア!柳田式ソーダ割り

「焼酎を冷たくして飲む場合、一気に冷やすほうが香りと味わいのバランスが良くなります。だらだらと冷やした焼酎は味と香りがズレてしまって違和感を覚えるはず。慎重に、かつ手早くつくるのがポイントです」

ソーダ割りにする焼酎は「千本桜熟成ハマコマチ」。

用意するものは氷と炭酸水、グラスにマドラー。

「まず、グラスの中に氷を入れます。氷は大きくて角がないものが望ましいです。オーセンティックなバーでは、大きな丸い氷を使いますよね。あの氷にはビジュアルの良さだけでなく、溶けにくいというメリットがあるんです。家庭ではなるべく大きめのロックアイスをご用意ください。これをグラスの7~8分目まで入れます」

①グラスに氷を入れ、マドラーでステアする

②ステアしてグラスを冷やし、ロックアイスの角をこすり合わせて丸みをつくる。これで溶けにくい氷になる。

③グラスにたまった水を捨てる

「一生懸命ステアしてくださいね。すると、次第にグラスの下半分が曇ってきます。冷えてきた証拠です。そうしたら、グラスにたまった溶けた氷の水分を捨てます。これが残っていると仕上がりの味が薄まってしまうので、必ず捨てましょう」

④グラスに焼酎を注いで冷やす

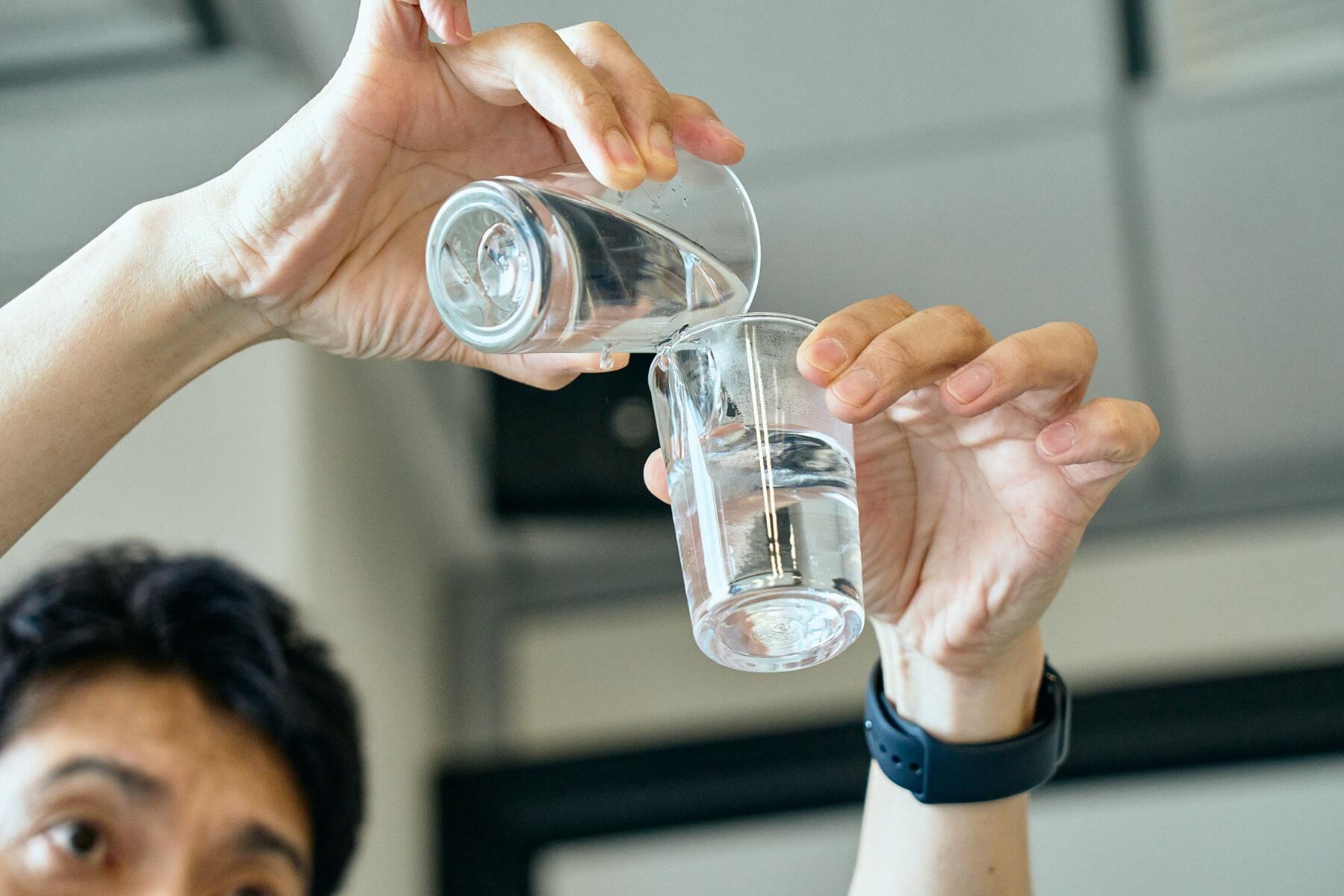

「焼酎の分量は、焼酎3に対して炭酸水7くらいの割合が、香り高く、おいしく飲めると思います。注ぎ方ですが、まずグラスの中の氷の山をよ~く観察し、標高の一番高いところを見つけます。そこをめがけて糸を引くように静かに焼酎をつたわせる。こうすると均一に、一気に焼酎が冷えます。より均一に冷やすためにマドラーで数回ステアしましょう」

⑤炭酸水を静かに注ぐ

炭酸の泡が弾ける力を借りて、焼酎の香りや個性を解放する

いよいよ炭酸水を注ぐのだが、ここが一番難しいところ。

ソーダ割りの醍醐味は、一般的にはシュワシュワののど越しや爽快感とされているが、蔵元の考えは少し異なる、と柳田さん。

「炭酸水とは、本来水に溶けにくい二酸化炭素を無理やり水に閉じ込めたもの。炭酸が口の中に入ってパチパチ弾けたときに、その勢いで嗅覚と味覚が刺激され、焼酎の特徴をダイレクトに感じます。つまり、炭酸の力を借りて焼酎の個性を引き出すんです」

口の中で弾けさせたいので、できるだけ炭酸水を氷に当てないように注ぐのがポイント。氷にぶつかった衝撃で炭酸が抜けてしまうからだ。

「こんどは氷の谷を探します。その谷のあるほうにグラスを傾けます。すると、焼酎の池ができるでしょう?そこをめがけて炭酸水を注ぎます。シュワッと音を立てずにそそげられれば上級。息を止めて静かに、静かに……」

仕上げにマドラーを氷の下にもぐらせて氷を浮かせ、ゆっくり戻す。

「炭酸水を注いだら、ガチャガチャ混ぜないこと。一度だけそっと上下に氷を持ち上げれば十分です」

口に含むと、トロピカルフルーツや柑橘、アールグレイのような紅茶の香り、金木犀に似た甘い花の香りが、弾ける炭酸とともに、花火のようにパチパチ広がる。爽快なのど越しも相まって、いくらでも杯を重ねられそうだ。

甘い芋の香りに心ほどける!癒しのお湯割り

「ソーダ割りとは逆で、お湯割りはゆっくり時間をかけて焼酎を温めるのがおいしくつくるコツです。よく驚かれるのですが、柳田のやり方は、お湯の温度が高ければ高いほどいいんです。というか、熱い湯を使わないといけない理由がある。湯気が必要だからです」

湯気の力を借りて、飲む直前にグラスの中で最後の蒸留をするため、と柳田さん。

「お湯割りは九州の人がずっと愛して来た究極の田舎のカクテルです。でも、都会の人にお湯割りを勧めると、最初にぷーんと鼻につくアルコール臭が嫌だとおっしゃいます。そこで、揮発しやすいアルコールとその臭いを湯気で飛ばすんです。同時に、焼酎の甘味が凝縮されます」

まず、耐熱のお湯割りグラスを2個用意する。

グラス1個に熱々の湯を半分くらいの深さまで注ぐ。

「この湯は捨ててください。これはグラスを温めるための湯です」

①耐熱グラスに湯を注ぎ、すぐに捨てる

②温めたグラスに焼酎を注ぐ

「アルコールは水より比重が軽いので、注ぐ前に必ず瓶ごと撹拌します。ゆっくりと瓶を180度まで1回ふって撹拌します。

そしたら、グラスの約半量の焼酎を注ぎます」

温めたグラスに焼酎を注ぐのは、焼酎の温度を一段階上げるため。冷たい酒に熱い湯を当てるとヒートショックが起こって焼酎の味わいが崩れてしまうからだ。

③もう1個のグラスに湯を注ぐ

④湯を入れたグラスに焼酎を注ぐ

もう1個のグラスに焼酎とほぼ同じ量の熱湯を入れる。このグラスに先ほどの焼酎を注ぐのだが、グラスの中心から少しずらしたところに静かに注ぎ入れるのがポイント。

「湯と焼酎が対流しているのが見えるでしょう?温かいものは上に、冷たいもの下に移動する性質を利用して熱交換をしているんです」

注いだらすぐに飲むのはNG。必ず3分待つ。

「これが湯気による最後の蒸留です。室温にもよりますが、私の経験上、平均して3分がベストです」

飲みたい欲求をぐっとおさえ、3分待ってひと口。柳田さんの言うように、アルコール由来のツンツンした臭いや舌を突くような刺激が湯気とともに消え去り、紅はるかの甘やかで心地よい香りが口の中をふわりと満たしている。

「皆さんが味わったことのない、ダラダラ飲めるおいしいお湯割りができたのではないでしょうか。麦焼酎の『青鹿毛』も同じようにつくると香ばしさがぐーっと伸びます。ぜひお試しください」

文:佐々木香織 撮影:竹之内祐幸 構成:林律子