北から南へ! 漁師が情熱を注いで育てる"海藻"の旬を追いかけて

- Sponsored by 理研ビタミン株式会社

一年を通じて食べられている海藻だが、今回は春から初夏にかけて旬を迎えるわかめ産地の三陸と、もずく産地の沖縄を訪れて漁に密着。美味しい海藻を届けるべく、広大な海で奮闘する漁師たちの姿に迫りたい。

三陸の荒波にもまれ、肉厚に育つわかめ

4月初旬、わかめ漁が最盛期となるこの季節に訪れたのは、三陸のなかでも名産地として知られる、岩手県大船渡市の綾里(りょうり)。この日はマルカツ水産の佐々木晶生さんの“新栄丸”に乗船し、漁の様子を見せてもらった。午前4時、浜はまだ闇に沈んでいるが、すでに漁は始まっている。わかめの品質を保つために、漁期は4月末までと決められているうえ、育てたわかめをすべて刈り取るためには、新栄丸は一日に何往復もしなければならないからだ。

綾里漁港から15分ほど船を走らせ、この日2回目の収穫をおこなう漁場までやってきた。三陸のリアス式海岸はわかめの栽培に向いているといわれるが、漁場までやってきて初めてその意味を理解することになった。

「ここで水深40メートルくらい。わかめはしっかり深いところでないと、成長して葉を伸ばせないんです。このあたりは切り立ったリアス式海岸で、遠い沖までいかなくてもストンと深く落ちる。しかも親潮と黒潮がぶつかり合う荒波にもまれて肉厚に育つので、わかめの栽培に最適なんです」

佐々木さんはそう説明しながらも手を休めることなく、収穫が始まった。10月下旬から11月にかけて、若い芽がついた200メートルほどもあるロープを張り、海での栽培が始まる。半年ほどかけて2~3メートルにまで育ったわかめを、わかめ漁船に装備されているリールでロープごと巻き取りながら引き上げていくと、今にも跳ね回りそうな肉厚のわかめが現れた!

生のわかめは、まるでビール瓶のような茶褐色で、この色こそが質の高さの証し。あっという間に船上を占拠したわかめを、漁師たちがいっせいにカマを使ってザクザクと刈り取り、葉とめかぶに選別する。この海には、山からの栄養豊富な雪解け水も注ぎ込んでいる。いい土で美味しい野菜が育つように、いい海では美味しい海藻が育つのだ。

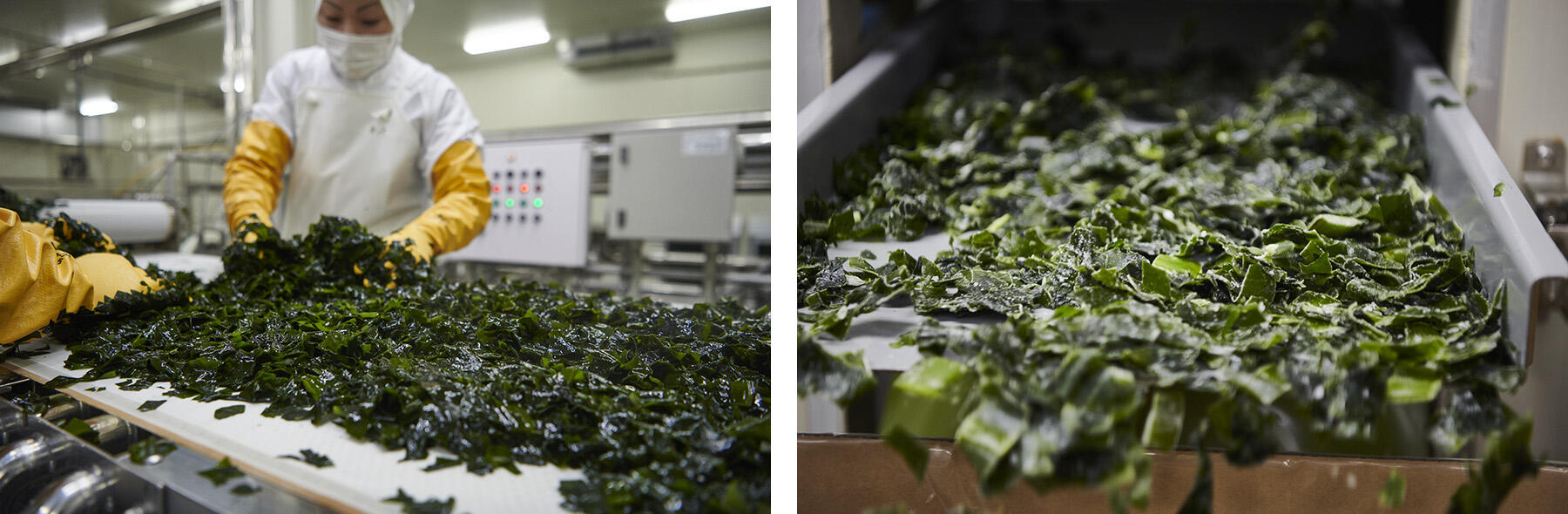

刈り取ったわかめは全部で、2.5トンほど。浜に持ち帰るやいなや、90~95℃に沸かした海水でボイルすると、たちまち鮮やかな緑色に。これをすぐに冷たい海水で冷却する。大量の冷たい海水を使うことでわかめ本来のシャキシャキ感を保てるのだ。

佐々木さんがわかめを納入する海藻加工メーカー、理研食品の大船渡工場も訪れた。管理グループのリーダー、沼田光晴さんはこう話してくれた。

「実は東日本大震災で、もともとあった工場は津波で流されてしまいました。でも、再建するときに場所を移し、あえて浜の近くに工場をつくったんです」

同社が新工場に導入したのは、最新の冷凍設備。肉厚な三陸のわかめは塩蔵でも十分に美味しいが、それでも細胞は壊れてしまう。しかしこの工場では、水揚げされたわかめを浜と同じようにボイルして冷却し、急速冷凍。一貫生産することで「浜で漁師が食べている美味しさをそのまま届けたい」という思いを実現させたのだ。

地元客に愛されるとある店で、特別に産地ならではのわかめ料理をつくってもらった。採れたてならではのお楽しみは、「わかめのしゃぶしゃぶ」だ。生のわかめを熱いだしつゆにくぐらせて、褐色から鮮やかな緑色になるのを楽しみながら味わう。dancyu食いしん坊倶楽部・部長の植野も「めかぶはねっとりとした口当たりとコリッとした食感の後から深い海の香りが広がります。わかめは柔らかな歯応えの中から軽やかな旨味を感じます。どちらも海の豊かさをたっぷり味わえますね」と、産地ならではの味を堪能した。

沖縄のもずくは、美しい海の味がする

5月上旬の沖縄を訪れると、わかめ漁より少し遅れて、もずく漁がピークを迎えていた。日本一の生産量を誇る同県だが、その4割以上のもずくを生産しているのが、うるま市の勝連。沖縄本島から太平洋側の南東に突き出した半島と、浜比嘉島や宮城島に挟まれた一帯には美しいコバルトブルーの海が広がるが、実は海底でもずくが育てられているのだ。

「ここは見渡す限りすべて“もずく畑”です」と教えてくれたのは、勝連でもずく漁を営む東(ひがし)卓弥さん。出身は福岡だが、海上自衛隊に入り沖縄に赴任。30歳を目前に次のステージとして選んだのが、この仕事だった。3年ほどベテラン漁師の下で修業を積み、そのあとを継いで独立したという。

東さんの船に乗せてもらい、8時半ごろに勝連漁協のある平敷屋港を出港すると、15分ほどで漁場に到着した。海底には幅1.8メートル、長さ20メートルにもなる網が整然と並び、びっしりと生えたもずくがゆらゆらと揺れている。11月下旬から成長に合わせて海の中で何度も引っ越しを繰り返し、ようやく収穫期を迎えるのだ。

ウェットスーツを着た東さんの姿はダイバーのようだが、酸素はタンクではなく、船から直接長い管を通じてマスクの中に供給される。それにしても、どうやってこの繊細なもずくを収獲するのだろうか。

「手では難しいので、ポンプで吸い上げて収穫します。掃除機みたいな管を使って、海水ごと船上に吸い上げるんです。酸素は60メートル、ポンプは30メートルほどの管が船につながれているので、からまないように動かなければいけません」

意外な収穫方法に驚きながらも、安全な漁のためには、確かな技術と経験が求められることを痛感する。しかも収穫期の2か月ほどは、船を出すたびに4~5時間ほど海に潜りっぱなし。2トンのもずくをひとりで収獲するというから、相当な体力も必要だ。

船上で待ち構えていると、ほどなくしてポンプで吸い上げたもずくが海水とともにドバババッと勢いよく管から噴き出した。沖縄ではおなじみの“オキナワモズク”というしっかりした食感と太さが特徴の品種で、採れたてはまるで小魚のようにピッチピチ!

取材のため各地で様々な漁船に乗ってきた植野も、「もずく漁は初体験だし、採れたてを味わうのも初めて。心地よいとろみをまとい、シャキッと軽快な深い旨味は豊かな沖縄の海を感じる美味しさですね!」と、美しい海をそのまま閉じ込めたかのような味わいを体験。ぬめりが強いものが好きな人や、シャキシャキ感が好きな人など、地元の人々はそれぞれにもずくの好みがあるのだという。

水揚げされたもずくは浜にある勝連漁協の加工場に運ばれ、生の状態で塩蔵にして冷凍の倉庫で保存する。こうして旬に収穫したものは、塩抜きをして加工することで、一年中美味しいもずくとして楽しめるのだ。

驚いたことに、もずくの8~9割はもずく酢に加工され、消費されるのだという。しかしながら、沖縄には多彩なもずく料理がある。

「もずくは火を通す料理もおすすめです。沖縄では天ぷらにしますが、このあたりでは近隣の津堅島特産の人参を必ず一緒に入れます。甘みが加わって美味しいんですよ」

そう教えてくれたのは、勝連漁協の組合長、上原勇行さん。そこで、うるま市内にあるファーマーズマーケット「うるマルシェ」内にある、直営の「勝連漁協のてんぷら屋」を訪れることにした。カリッと揚がったもずく天ぷらは人参入り! もずくを練り込んだ麺にもずくをのせた沖縄そばも、新鮮な味わいだ。

北から南へ、海藻の旬を追いかけて実感したのは、海藻を育てる漁師たちは、“ファーマー”であるということ。土から野菜を実らせるように、海の中で手をかけて育て、旬の食べごろを狙って収穫する。日本の食卓に欠かせない海藻は知恵と技術の結晶であり、海で奮闘するファーマーたちの思いまでぎっしり詰まっているのだ。

文:大沼聡子 写真:岡本寿