シェフたちによる、コロナ対応医療機関支援プロジェクト

-

- 連載 : フード・ジャーナル~食の最前線

dancyuでもお馴染みの人気シェフたちが、コロナと闘う医療従事者へお弁当を届けるボランティア活動。白いガウンとヘアキャップに身を包み、色とりどりの美しいお弁当をつくっていく、あのシェフ、このシェフの姿を、テレビのニュース番組などで見かけた方も多いはず。このプロジェクトをシェフや仲間とともに立ち上げた、フードジャーナリストの佐々木ひろこさんがその経緯を綴ります。

“私たちには料理しかできませんが、

そんな私たちだからこそできることもあるのでは――”

新型肺炎の猛威が広がり、日本中が不安に包まれています。

そんななか、日々最前線で治療に力を尽くしてくださっている

医療機関の皆さまには、感謝の思いでいっぱいです。

私たちはシェフやレストランなど、料理を仕事にしている

メンバーの集まりです。私たちには料理しかできませんが、

そんな私たちだからこそできることもあるのでは――

(2020年4月のお弁当に添えたレターの一節)

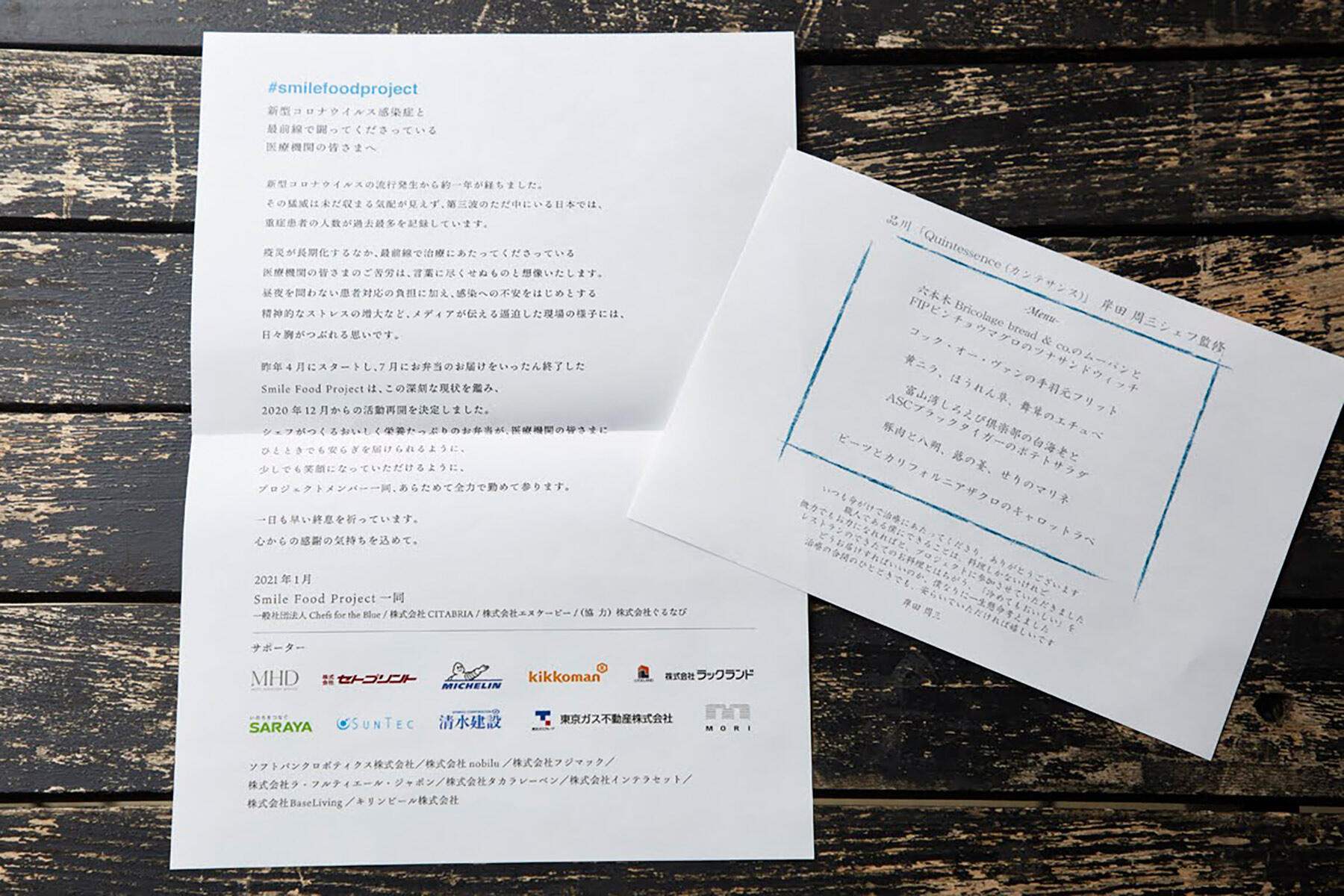

昨年4月に始まった「スマイルフードプロジェクト」は、シェフがつくるおいしいお弁当を、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関に無償で提供する取り組みだ。最前線でウイルスと闘う方々に、食の力で感謝とエールを届けようと、1度目の緊急事態宣言が発令された直後、4月8日にスタートした。

プロジェクトメンバーは、海の未来を考えるシェフグループChefs for the Blue(シェフスフォーザブルー)とレストラン経営会社CITABRIA(サイタブリア )、そして広告会社のNKB。レストランはほぼ休業という苦しい状況のなか、「食が持つ力を信じよう」という強い思いのもとに多くが集い、約3ヶ月半で38の医療機関に2万1000食のお弁当を届けた。感染状況が少し落ち着いた7月半ばにいったん終了したものの、年末に広がった第3波の深刻な状況を前に再開を決め、再び全力で走りはじめてから3ヶ月超になる(3月初め現在)。

多彩なシェフの個性豊かなお弁当

お弁当のメニューは週替わりで、メンバーのシェフが順繰りにレシピを担当するシステムになっている。たとえば「ザ・バーン」の米澤文雄シェフや「八雲茶寮」の梅原陣之輔料理長、「慈華」の田村亮介シェフに「ラペ」の松本一平シェフ、「コンヴィヴィオ」の辻大輔シェフや「ラ・ボンヌ・ターブル」の中村和成シェフなど、名だたる料理人の参加総数はなんと16名(3月半ばまでの予定含む)。さまざまなジャンルの有名シェフたちが、それぞれ個性と味わい豊かなメニューを組み立ててきた。

「個性豊かな一方で、皆一貫しているのは『医療現場でどんなお弁当が喜んでもらえるのか』を懸命に考えていること」と話すのは、プロジェクトリーダーの一人、「シンシア」の石井真介シェフだ。現場の過酷な状況は、病院とのやりとりや次々と届く感謝メールなどから日々ダイレクトに伝えられている。病院に泊まり込み、長くご自宅に帰っていない方、院内食堂に入れず、コンビニ弁当を食べ続けている方、休憩時間の食事は「壁を向いて孤食」がルールの職場の方……。また休憩所に温めるための電子レンジがある病院ばかりではないし、そもそもそんな時間すら取れない方だっている。

普段は「キッチンからテーブルまで、その1分間の料理の状態変化をどうクリアするか」というぎりぎりの勝負をしているガストロノミーレストランのシェフたちにとって、冷めてもおいしく、しかも数時間後も変わらず楽しめるお弁当を、大量調理向け、かつ添加物ゼロという厳しい条件下で開発するのは簡単とは言えない。いわば「異次元チャレンジ」とも言えるこのお弁当開発に、シェフたちは皆さすがのクリエイティビティを持って向き合い、毎週最高のクオリティを提供し続けてくれている。1月25日に始まる1300食分のメニューを担当した、「カンテサンス」の岸田周三シェフもその一人だ。

岸田周三シェフが「カンテサンス」の外に出て料理した!

スマイルフードプロジェクトの基地は、東京・豊洲の「サイタブリア・フードラボ」。1月半ばの土曜日、この広々とした運河沿いの空間に建つケータリング用キッチン施設に岸田シェフの姿があった。自身が提供した翌週のお弁当メニューを、実際に調理し医療機関に届けてくれるCITABRIAのキッチンメンバーとともに、味や調理工程の最終確認や調整を行うためだ。そう、このキッチンでは毎週土曜日、さながらプロによるプロのための料理講習のような風景が繰り広げられている。2007年の「カンテサンス」オープン時以来、イベントなどへの参加をことごとく断ってきた岸田シェフにとって、このように外部のキッチンで包丁を握るのはかなりのレアケーズと言っていい。

「岸田シェフ、しろえびはどのように揚げればいいでしょう」

「えーと、ペーストを指でひとつまみ分くらいずつ油に落としていってください。ランダムに、たとえばこんな感じで……」

「シェフ、キャロットラペをレシピどおり作ってみたので、チェックをお願いします」

「……うん、いい感じです。ただ塩をもう少しだけ調整してみますね」

こんな風にひとつひとつの料理について、シェフが考える味や食感、または調理工程などを実際にメンバーに示して共有し、可能な限り当初の想定とズレがないようすり合わせていく。しかし、シェフの意向が通らないこともある。

「あれ? これは指示した時間よりかなり長く調理してますよね。僕は火入れを浅くして水分を残したかったんですけど……」

マリネして真空袋に詰めたビンチョウマグロを熱湯に浸してコンフィにし、自家製ツナをつくる工程でのこと。調理時間を「75℃で2分」とした岸田シェフのレシピに反し、フードラボを統括する奥田祐也シェフはずっと長い20分間の火入れを指示していたからだ。

「岸田シェフ、申し訳ありません……衛生管理上、タンパク質は完全に火を通す必要があって」

ケータリング調理に精通し、本プロジェクトではメニュー担当のシェフたちとの二人三脚をずっと続けてきた奥田シェフの進言に、なるほど!と心得た岸田シェフ。その場ですぐレシピを修正し、出来上がったツナに後で合わせる水分と油分の量を調整することで、しっとりとしたテクスチャーのサンドイッチ用フィリングを作り上げた。

最高のツナサンド弁当が完成!

- 岸田周三シェフ監修のツナサンド弁当メニュー

- ・六本木Bricolage bread & co.のムーパンとビンチョウマグロのツナサンドウィッチ

・コック・オー・ヴァンの手羽元フリット

・黄ニラ、ほうれん草、舞茸のエチュベ

・しろえびとブラックタイガーのポテトサラダ

・豚肉と八朔、ふきのとう、せりのマリネ

・ビーツとカリフォルニアザクロのキャロットラペ

そうして数時間後には、サンプル用のお弁当が完成! さまざまな料理を詰め合わせたお弁当は、まるでとりどりの花を束ねたブーケのように華やかだ。

先のビンチョウマグロにアンチョビペーストや自家製ドライトマト、オリーブや香味野菜を混ぜ合わせ、たっぷり詰めたサンドウィッチはふんわり、しっとり。さまざまな素材の香りや味わいが組み合わさったフィリングが、もちもち、ふわふわで実直な香りのパンとぴったりでバランス上々。間違いなく人生最高のツナサンド!

赤ワインやコニャック、シェリービネガーや香味野菜で3日間マリネし、まさにコック・オー・ヴァン(鶏の赤ワイン煮込み)の風味をのせてからパリッと揚げた鶏手羽元は、堂々としたフランス料理の一品だ。ふきのとうの苦み、八朔の酸味、せりのみずみずしさを取り合わせたマリネは口に入れると香りが一気に爆発するし、ザクロの酸味やビーツの甘み、土の香りが新鮮なキャロットラペは、自家製の極薄クルトンがつくる軽快なリズムでフォークが止まらない。

何より驚いたのはポテトサラダだ。乳製品は入っていないのに、なぜか食感がクリーミー。セロリや玉ねぎ、赤玉ねぎやパセリに加えて、エシャロットのフライやしろえびのカリカリトッピングが、うま味や香りはもちろん心地よいボリュームをプラス!

毎日200-400食がつくられ、一週間で1300人に届けられたこのお弁当。岸田シェフはじめチームみんなの思いが届いたことを願っている。そして今後も医療機関にエールを送るため、スマイルフードプロジェクトは続く。「レフェルヴェソンス」の生江史伸シェフなど、有名シェフも続々と登場する予定だ。

- 岸田シェフが「おいしいお弁当ってなんだ?」と考え抜いたレシピ完成までの舞台裏を語るインタビュー、さらに試行錯誤のうえ完成したツナサンド弁当のレシピは、vol.2をご覧ください。

文:佐々木ひろこ 撮影:鈴木泰介、小澤亮、八田政玄