大江戸ブームが高まる今こそ日常的に取り入れたい、粋な食文化「江戸呑み」

- Sponsored by Tokyo Tokyo

平和で安定した時代と言われる江戸の暮らしには、現代のストレス社会を生き抜くヒントがたくさんある。なかでも江戸の庶民生活に深く浸透していたのが酒文化である。「呑み倒れ」とは、江戸の庶民が酒を心ゆくまで堪能していた、その情熱や気風を表す言葉。居酒屋が誕生したのも江戸時代であり、単身で暮らす男性が多かったことから「一人呑み」や「内(家)呑み」も大流行した。そんな「江戸呑み」の楽しみ方を探ってみよう。

居酒屋から内呑み、一人呑みまで。「江戸呑み」の極意とは

学問や芸術、食文化が花開き、今日の日本文化の礎を築いたと言える江戸時代。人が集まる江戸では消費生活が栄えたことから、食べ物を天秤棒に担いで販売する「振り売り」や、テイクアウト、出前などのサービスが広く普及していた。刺身から鍋物まで、あらゆる酒菜(さかな)が家に居ながらにして入手できたため、自宅で自分のペースで気軽に呑める「内呑み」も盛んだったという。

また参勤交代や出稼ぎなどによって単身で暮らす男性の比率が高く、いつでも手軽に「一人呑み」ができる居酒屋の需要もあった。そこで酒を量り売りする酒屋の店先で呑ませる立ち呑みスタイルの「居酒」(いざけ)が現れ、煮物など簡単な食事を提供する「煮売屋」(にうりや)でも酒を提供するようになり、それらが「居酒屋」となっていった。

そんな江戸時代の呑み方の極意を言うならば

1 酒は通年、燗酒か常温(冷蔵庫はない)

2 家でも外でも一人で楽しむことが一般的

3 肴は刺身や小鍋、おでん、吸い物、豆腐料理などの江戸料理

となる。

現代の名酒場の店主が江戸呑みの雰囲気を味わいに老舗居酒屋へ

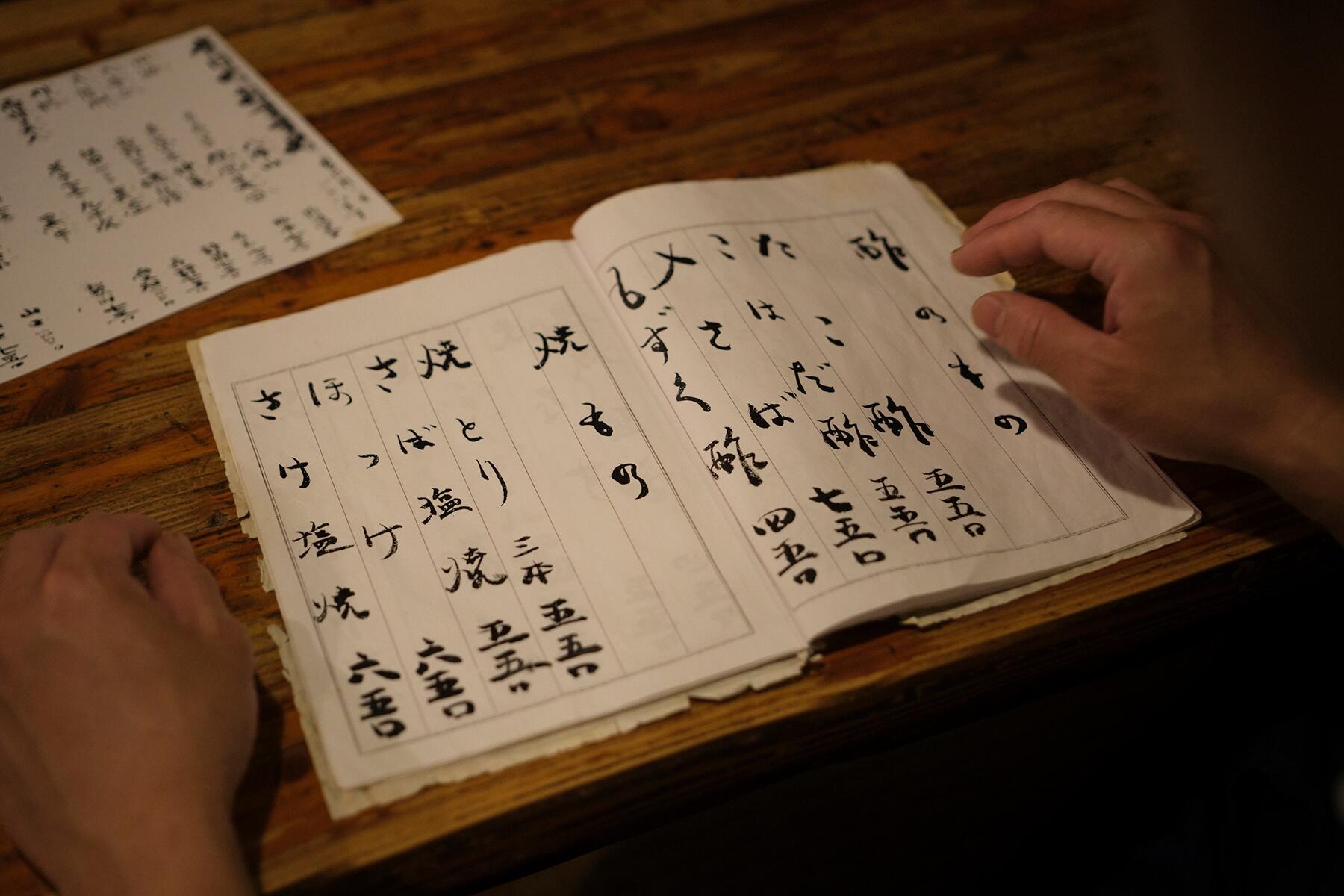

まずは東京でも指折りの老舗である神田の居酒屋「みますや」で、江戸の風情を体験してみよう。

「みますや」は江戸期から居酒屋文化が花開いた土地、神田にて1905年創業。関東大震災で焼失したが、同じ場所に建て直したそうだ。以来、奥庭に建て増ししながら維持してきた素朴な木造建築は、居酒屋の原型とも言える佇まい。

どじょうの柳川鍋や里芋の煮物など、江戸の庶民が親しんでいた酒の肴を、今も大衆的な価格で味わえるのも魅力で、親子三代にわたる常連も少なくないという。一人客も多く、思い思いに相席で一人時間を楽しんでいる様子。

東京・吉祥寺で、日本酒と和食ベースの料理を提供している「にほん酒や」の店主、高谷謙一さんは、初めて訪れたときの印象をこう話す。

「昔からの価格帯をなるべく維持して、人々の生活に寄り添おうとする姿勢に、老舗の矜持を感じました。燗酒の銘柄や昔ながらのメニューを引き継ぎながらも、時代に合わせて冷酒の銘柄を増やすなど、変化を受け入れる姿勢とのバランスも素敵ですね」

青森生まれ。システムエンジニアを経て飲食の道へ。2009年より、日本酒と素材を生かした小料理を提供する居酒屋「にほん酒や」を営む。天然の魚や農家から届く在来種や自然農法の野菜、木桶で自然発酵熟成させる醤油、付き合いの深い酒蔵の日本酒など、選り抜きの素材を取り扱っている。江戸料理や郷土料理からインスパイアされたメニューも多い。イベントの企画や参加も多数。

高谷さんがまず頼んだのは、庶民に親しまれた光り物の代表で、現在も江戸前寿司の人気のネタでもある「こはだ酢」。江戸時代から親しまれてきた「さと芋煮付」もお薦めだが、看板料理でもある「柳川なべ」がマストだろう。

「料理はどれも素晴らしいですね。味はもちろんのこと、素材の切り口の端正な美しさは、包丁使いの冴えと、誠実な料理人の姿勢そのもの」と高谷さんは感嘆。

「みますや」

【住所】東京都千代田区神田司町2‐15‐2

【電話番号】03‐3294‐5433

【営業時間】

(月〜金曜)11:30~13:30 17:00~21:10(L.O.)

(土曜)17:00〜21:00(L.O.)

【定休日】日曜 祝日

【アクセス】東京メトロ「淡路町駅」、都営新宿線「小川町駅」から徒歩各3分、JR「神田駅」から徒歩7分

江戸時代に開花した晩酌文化を現代流にアレンジ!「江戸呑み」インスパイアレシピ

さて、「江戸呑み」に欠かせない「内呑み」も楽しみたい。刺身や惣菜をテイクアウトするのもいいけれど、自宅で簡単な江戸料理をささっとつくれたら、さらに気分が盛り上がること間違いなし。

10年以上前から江戸料理に興味を持ち、江戸事情にも詳しい高谷さん曰く「江戸の前期と後期でもまた違うと思いますが、現代の料理の基本ができた時代。そう思うと、ルーツを遡って知りたくなるんですよね。当時たくさん出版された料理書を参考にしたりしています。今と比べると食材がかなり限られているのに、料理のバリエーションはものすごく多い。肉や魚の代わりに豆腐や野菜を加工して模倣する擬製料理も、なんて洒落てるんだと感心しました」とのこと。

「にほん酒や」でも時折オンメニューするという「浦里(うらさと)」は、江戸の時代小説や古典落語、浄瑠璃好きにはよく知られている江戸料理。言ってみれば大根おろしの梅和えだが、大根が旬を迎える前につくるならば、冬瓜で代用するのもお薦め。さっぱりとしているのに不思議と後をひくおいしさだ。

日本酒専門店である「にほん酒や」は、特に熱燗を推している。

高谷さん曰く「私たちは何せたくさん呑むので、熱燗のほうが体が断然ラクなんです。江戸時代は冷蔵庫がないから常温なのはわかるとして、熱燗が通年、一般的だったというのは、呑み倒れって言うほど酒豪だった江戸庶民も、熱燗が体にやさしいと感じていたのかもしれませんね(笑)。

熱燗にするには、華やかなものよりも、酸味とかコシがある複雑な味わいのものが向いていると思います」とのこと。

次に紹介する「はじきぶどう」は、江戸時代の名料亭が記した料理書にも登場する一品。皮をむいたぶどうと大根おろし、黄菊(きぎく)、酢醤油または柑橘の搾り汁を合わせたものだ。

「現代のぶどうは皮をむかなくてもおいしいので、そのまま半分に切るだけでOK。ぶどうの甘さを引き締めるために三杯酢に酢を少し追加し、菊花の代わりに刻んだミントを散らすのがポイントです」

そして最後に登場するのは、「鰻の柳川なべ」。

「『みますや』さんへのオマージュですが、家庭でどじょうは手に入りにくいので、鰻で代用しました。安価などじょうの代わりに高価な鰻を使うという、江戸の擬製料理をひねった料理です(笑)。市販の鰻はタレの味が濃いので、濃いめに取っただし汁でさっとゆでこぼしてから使います。卵でとじてもいいけれど、このままでもすっきりとしておいしいですよ」

「にほん酒や」

【住所】東京都武蔵野市吉祥寺本町2‐7‐13 レディーバードビル101

【電話番号】0422‐20‐1722

【営業時間】(平日)17:00〜22:00、(土・日曜)13:00〜17:00

【定休日】木曜・不定休

【アクセス】JR中央線「吉祥寺駅」より徒歩7分

【HP】http://web-farmer.jp

東京の老舗居酒屋「みますや」で江戸の風情を体験し、自宅で簡単な江戸料理を作って「内呑み」を堪能する。江戸時代から続く晩酌文化の、今だからこそできる楽しみ方だ。さあ今宵も、江戸の粋をつまみに乾杯。

- 参考文献:『江戸呑み 江戸の“つまみ”と晩酌のお楽しみ』(プレジデント社)

- 江戸で花開いた晩酌と居酒屋における酒と酒菜の楽しみ方を現代に再現を試みた一冊。飯野亮一氏の『晩酌の誕生』と『居酒屋の誕生 江戸の呑みだおれ文化』(ともにちくま学芸文庫)に背景と内容を探りながら、「江戸前 芝浜」の主人、海原大氏考案のレシピとともに紹介している。『孤独のグルメ』原作者、久住昌之氏と飯野氏との対談も収録。

お問い合わせ情報

お問い合わせ情報

Tokyo Tokyo

「Tokyo Tokyo Old meets New」をキャッチフレーズに、江戸から続く伝統と革新を続ける最先端のカルチャーが共存し、さらに新たな価値が生み出されていく東京の面白さや魅力を発信。

ここでしか読めない様々なコンテンツが満載。あなたのまだ知らない東京の魅力を見つけてください。

文:藤井志織 写真:福田喜一